職場でパワハラ等のハラスメントが発生した場合、企業の人事労務担当者はどのように対処したらよいのでしょうか?

企業が適切な対処を怠った場合は、安全配慮義務違反として損害賠償請求される可能性もあります。

今回は職場でハラスメントが発生した後、企業がとるべき対応フローについて解説します。

ハラスメント対応を怠ると罰則はある?

企業はハラスメントに対して様々な責任があります。

使用者責任

民法第715条は、事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任がある、としています。

そのため、パワハラが発生した場合、企業は使用者責任として被害者に対して損害賠償責任を負うこととなります。

安全配慮義務違反で損害賠償の可能性

企業は、使用者に対して、労働者の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する義務を負っています(労働契約法5条)。

そのため、使用者にはいじめやパワハラ等の行為の防止策を講じる義務があります。

これを怠った場合、使用者は職場環境整備義務および職場環境調整義務に違反したものとして、損害賠償責任が問われる場合があります。

パワハラ防止法|適切な措置を怠れば社名公表

2020年6月1日から大企業に施行され、2022年4月1日からは企業の規模を問わず全面的に施行された「パワハラ防止法」。法律では、企業が雇用管理上講ずべき措置として次の4つが挙げられています。

(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(3)職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

(4)併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)

パワハラ防止法に違反した場合の罰則規定はありません。

しかし、助言、指導及び勧告並びに公表について規定されており、規定に違反している事業者に対しては、助言、指導または勧告をすることができ、それに従わなかった場合はその事実が公表される場合があります。

パワハラに対する防止措置が義務化されている以上、それを怠った場合は、指導勧告や事実公表の可能性があり、企業の社会的信用を失いかねません。

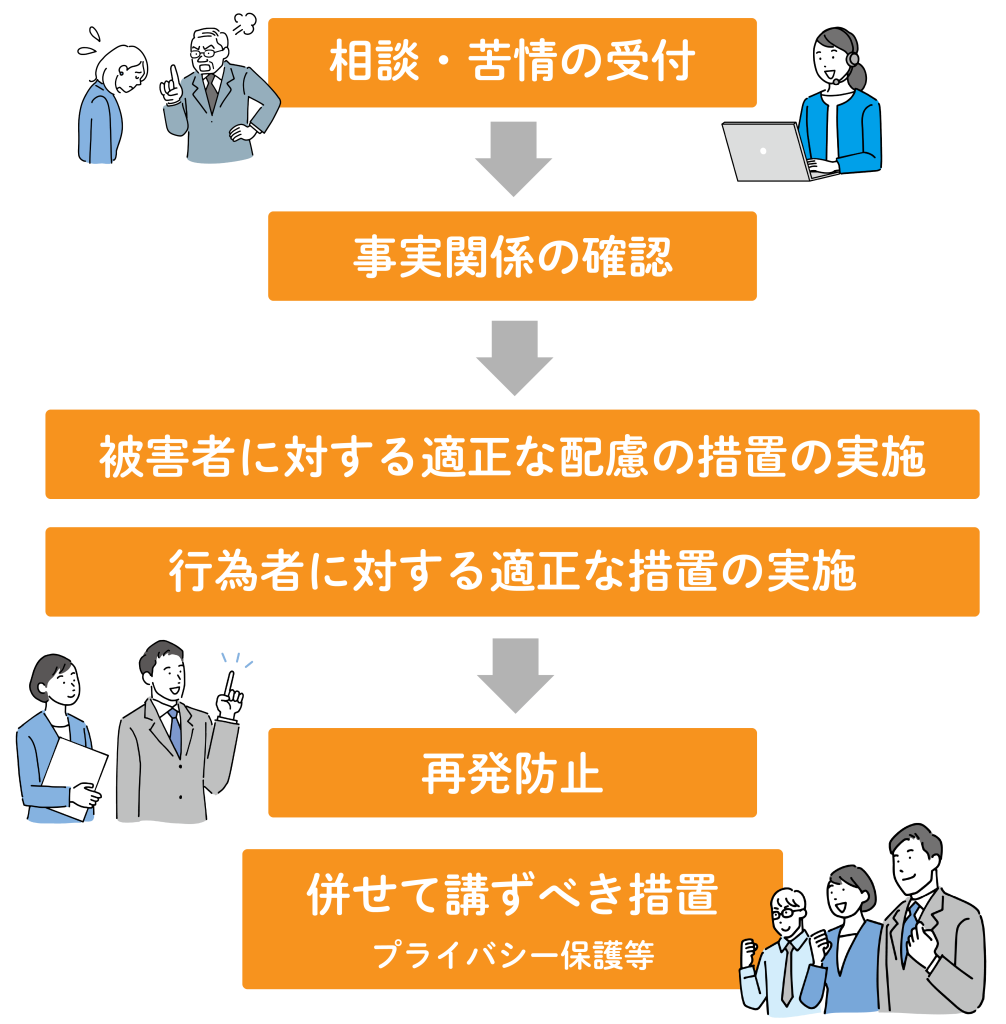

パワハラが発生した場合の対応フロー

職場においてハラスメントが発生した場合は、迅速かつ適切に対応することが「パワハラ防止法」において定められています。

迅速かつ適切に対応することについて、厚生労働省は指針として次の通り示しています。

- 事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

- 事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。

- 事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

- 再発防止に向けた措置を講ずること。

それぞれ順番に具体的な内容とポイントを解説いたします。

相談・苦情の受付

職場におけるハラスメン卜の問題解決の第一歩は、相談・苦情の受付です。たとえ軽微と思われる内容であっても、深刻な問題が潜んでいることがあります。ひとつひとつの相談に真撃に対応するのが重要です。

事実関係の迅速かつ適切な対応

相談者が相談・苦情への具体的対応を求めた場合は、問題の内容を調査・確認することになります。相談者及び行為者の双方から事実関係を確認します。

事実確認は、被害の継続・拡大を防ぐため、相談があったら迅速に開始することが大切です。

相談者へのヒアリングの注意点

相談者(被害者)とのヒアリングでは、無理に聞き出したり、詰問調にならないよう注意する必要があります。相談者を責めるような質問をしたり、この時点で安易な判断を下したりして、相談者の心の傷を深め、相談者との関係を壊してしまうことのないようにしましょう。

行為者へのヒアリングの注意点

行為者に対して事実確認を行う際には、中立な立場で行為者の話を聴きます。最初から犯人扱いをしたり、責め立てたりすることなく、事実をしっかり確認することが大切です。

事実確認が困難な場合は?

事情聴取の結果、記憶や意見の食い違い等、主張に不一致があり、事実確認が困難な場合は、第三者から聴取する等の措置をとります。

被害者に対する適正な配慮の措置の実施

職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行います。

内容や状況に応じて次のような対応を行います。

- 被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助

- 被害者と行為者を引き離すための配置転換

- 行為者の謝罪

- 被害者の労働条件上の不利益の回復

- 被害者のメンタルヘルス不調への相談対応

被害者への適切な措置の実施についてのポイント

被害者に対する適正な配慮の措置には、上記の対応例のほか、職場におけるハラスメントにより休業を余儀なくされた場合等であってその労働者が希望するときには、本人の状態に応じ、原職又は原職相当職への復帰ができるよう積極的な支援を行うことも含まれます。

ハラスメントに該当する行為がなかった場合

ハラスメントに該当する行為がなかった場合でも、会社として事実確認を行ったことや、その結果どのような結論に至ったかを報告することが重要です。

そのことで「相談にきちんと対応してくれた」という納得や信頼につながります。また、最終的な結論に至ってなくても、関係部門と協力し、進捗状況などを被害者にフィードバックします。

行為者に対する適正な措置の実施

行為者に対する措置については、ハラスメントの内容や状況に応じ、速やかに行います。制裁については、就業規則等に則って適正に行います。

事実確認の結果ハラスメントに該当しなかった場合

ハラスメントに該当しなかった場合でも、会社としてハラスメント防止対策の一環として手続きに則って対応していることを説明し、行為者に理解を得るようにします。

行為者に対する適正な措置の実施におけるポイント

問題をこじらせ解決を困難にしないようにするために

- ハラスメントの問題を軽く考えない

- 企業の体裁を護るため、秘密裏に処理しない

- 個人間の問題とし、当事者同士の解決に委ねない

ハラスメントを真に解決するために

- 相談の段階から、企業が真摯に取り組む

- 行為者への制裁は、公正なルールに基づいて行う

行為者に対する制裁を行う際のポイント

- 行為者の言動がなぜハラスメントに該当し、どのような問題があるのかを真に理解させる

ハラスメントの行為者が経営者や役員の場合

行為者が経営者や役員の場合であっても、対処方法は他の従業員と同様に、事実確認から行います。

事実と認められた場合は、社内の規定に沿って適切に処分を行います。

ハラスメントは、被害者を傷つけるだけではなく、職場の雰囲気を悪化させ、生産性の低下に繋がります。さらにハラスメントは、会社として防止対策を怠った場合は、社会的なリスクがあり、会社に対して大いに不利益を与えます。このことを行為者にしっかりと理解させることが再発防止のためには重要です。

再発防止措置の実施

ハラスメントの確認、加害者への処分や必要な指導等を行った後は、職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を行います。

調査の結果、ハラスメントが生じた事実が確認できなくても、これまでの防止対策に問題がなかったかどうか再点検し、改めて周知を図ることが、ハラスメントの発生を抑止するためにも重要です。

併せて講ずべき措置

ハラスメントが発生した場合の対応フローについて、併せて講ずべき措置があります。

プライバシー保護のための措置の実施と周知

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置をとり、社内に通知します。具体的な方法は次のとおりです。

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置をとり、社内に通知します。具体的な方法は次のとおりです。

- プライバシー保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定める。

- 相談窓口の担当者に必要な研修を行う。

- プライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配付する。

不利益な取扱いをされない事を定め、周知・啓発する

「ハラスメントの相談等」を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発します。

「ハラスメントの相談等」を理由として、解雇その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発します。

- 就業規則等に規定し、労働者に周知・啓発する。

- 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報啓発のための資料等に記載し配付する。

おわりに

職場におけるハラスメントの対応は、迅速かつ慎重に行う必要があります。

問題を悪化させないためにも、事前に対応フローを社内で協議し、もしハラスメントが生じた場合には適切に対応できるよう対策を立てておくことが大切です。

(参考)

『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!』(厚生労働省)

『パワーハラスメントの定義について』(厚生労働省)