企業に対して実施が義務付けられているストレスチェックは、1年に1回の実施が義務付けられているストレスチェック。

ストレスチェックによって、自身のストレス状況について気づきを得ることができますが、「ストレスチェック、受ける意味あるの?」「結果を具体的にどのように活かし、メンタルヘルスの向上に役立てていいのかわからない」という声も聞かれます。

ストレスチェックは自身のストレス状況について気づきを得る重要な機会です。ストレスチェックの結果は、心の健康の向上につながる資料となります。

今回は、なぜストレスチェックに意味がないと感じられてしまうのかその原因を確認し、ストレスチェックを意味あるものにするための方法についてお伝えします。

ストレスチェックとは

ストレスチェックは、従業員のストレス状況を把握し、自身のストレスに気づくきっかけを提供することで、職場環境の改善につなげる制度です。

これにより、働きやすい職場づくりを推進し、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)を主な目的としています。

引用:労働安全衛生法(昭和四十七年六月八日法律第五十七号)

具体的には、労働者がストレスに関する質問票(選択回答)に記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べます。

この制度は、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から毎年1回、全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。

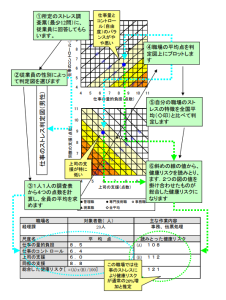

ストレスチェックの結果、ストレスが高い状態と判定された労働者は、医師の面接指導を受けることができます。また、事業者は、ストレスチェック結果を、部や課、グループなどの一定規模の集団ごとに集計・分析した結果等を踏まえて、職場環境の改善を行うことが努力義務となっています。

このように、ストレスチェック制度は、労働者自身のストレス状態の把握と、職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調の未然防止を目指す重要な取り組みです。

ストレスチェックに意味ないと感じる理由

企業に実施が義務づけられているストレスチェックですが、受検者・実施者それぞれで「ストレスチェックに意味ない」と感じる方が少なくはないようです。どのような理由からストレスチェックに意味ないと感じるのか見てみましょう。

従業員がストレスチェックに意味ないと感じる理由

ストレスチェックは従業員の心の健康を守るための制度ですが、現場では「意味がない」「形だけ」と感じる人が少なくありません。

その背景には、ストレスチェック実施後の対応が不十分であったり、安心して本音を書けない環境があったりと、制度そのものへの不信感が存在します。

ここでは、従業員がストレスチェックに対して抱く違和感や疑念について、実際の声をもとに紐解いていきます。

結果が十分に活用されていない

ストレスチェックを実施しても、その結果が適切に活用されなければ、従業員にとって「受けるだけで何の変化もない」と感じられてしまいます。結果を有効に活用しなければ、従業員のストレス状態を正確に把握できず、職場環境の改善にもつながりません。

特に、高ストレス者へのフォローアップ面談が形式的に終わってしまうと、従業員は「相談しても意味ない」と感じ、今後のストレスチェックへの信頼を失う可能性があります。

また、フォローアップが不十分だと、実際にメンタルヘルス不調を抱えている従業員が適切な支援を受けられず、最悪の場合、休職や退職といった事態に至ることもあります。従業員のメンタルヘルスを本当に改善するためには、ストレスチェックの結果を個別対応だけでなく、組織全体の働き方改革やサポート体制の見直しに活かすことが不可欠です。

受検率が低い

ストレスチェックの受検率が低いと、集団分析の精度が下がり、職場環境の問題点を正確に把握することが難しくなります。また、受検率の低さは、職場の文化や従業員の意識による影響を受けることが多く、特に「このようなチェックは意味ない」といった認識が広まると、受検を避ける人が増えてしまいます。

さらに、ストレスチェックの目的やメリットが十分に説明されていない場合、「受ける必要がない」と考えてしまう従業員も多くなります。

こうした状況を改善するためには、ストレスチェックが従業員の健康維持にどのように役立つのかを具体的に示し、結果の活用方法を明確にすることが重要です。例えば、ストレスチェックの結果をもとに職場環境の改善が実施された成功事例を共有することで、従業員が受検する意義を感じやすくなります。

正直に回答しづらい環境

「結果が会社に知られるのではないか」「評価に影響するのではないか」といった不安から、従業員が本音で回答しにくいケースがあります。特に、過去に個人情報が漏洩した経験がある企業や、職場の雰囲気がオープンでない環境では、このような懸念がより強くなります。

従業員が安心して回答できる仕組みを整えることが求められます。例えば、匿名での回答を可能にする、結果の取り扱いについて事前に詳細を説明する、上司や経営陣が率先してストレスチェックの重要性を強調するなどの施策が有効です。

このような心理的な抵抗感があると、ストレスチェックのデータの信頼性が低くなり、実態を正しく把握することができません。その結果、組織としてのストレス対策の精度が低下し、本来の目的である職場環境の改善やメンタルヘルス支援につながらなくなってしまいます。

ストレスチェックの目的が周知されていない

ストレスチェックの目的や意義が従業員に十分に伝わっていない場合、「なぜ受けなければならないのか」「受けても意味ないのでは」と疑問を抱くことがあります。その結果、ストレスチェックが形骸化し、実施すること自体が目的になってしまうことも少なくありません。

特に、従業員が形だけの制度と感じてしまうと、積極的に活用しようという意識が薄れ、本来の意義が失われてしまいます。また、ストレスチェックがどのように職場環境の改善に結びつくのか、具体的な事例を示さないと、従業員の納得感が得られにくくなります。

企業側は、ストレスチェックの結果をどのように活用するのかを明確に説明し、職場環境の改善に役立てている実績を示すことが重要です。例えば、過去のストレスチェックの結果をもとに、働き方改革を実施し、残業時間の削減や休暇取得率の向上につなげた事例を共有することで、従業員の意識が変わる可能性があります。

実施企業がストレスチェックに意味ないと感じる理由

企業側もストレスチェック制度に対して「意味があるのか」と疑問を抱くケースは少なくありません。その背景には、制度の導入目的と現場の運用実態とのギャップが存在します。

限られたリソースの中で形骸化を避けるのは難しく、多くの企業が実施すること自体が目的になってしまっているのが現状です。ここでは、企業がストレスチェックの有効性に疑問を感じる理由について詳しく見ていきます。

実施するだけで手一杯、改善につなげられない

ストレスチェックは年1回の義務とはいえ、対象者への通知、実施、集計、結果通知など煩雑な業務が伴います。特に担当部門に専任者がいない企業では、他業務と並行して進める必要があり、ストレスチェックをやるだけで精一杯という声も多く聞かれます。

本来は、集団分析結果をもとに職場環境の改善につなげることが求められていますが、実際には実施して終わりに留まり、改善施策まで手が回っていないケースが多いようです。

高ストレス者対応へのハードルの高さ

ストレスチェックで高ストレス者と判定された従業員には、医師による面接指導を受ける機会を設けることが義務付けられています。しかし、「本人が申し出をしない」「面談を希望しない」といったケースも多く、企業側も介入しづらい状況があります。

また、医師の意見を受けて配置転換や業務負担の調整が必要になった場合、人員配置や業務遂行に支障が出ることもあり、現場からは「対処が難しい」と思われるケースがあります。結果として、ストレスチェックそのものの価値に疑問を持つようになってしまいます。

集団分析の結果をどう活かせばよいかわからない

ストレスチェック後の集団分析は、職場全体のストレス傾向やリスク要因を可視化できる有用なデータです。しかし、実際に集団分析結果を手にしても「これをどう改善につなげればよいのか分からない」という企業が多いのが現実です。

特に分析結果が抽象的だったり、専門用語が多かったりすると、読み解くだけでも一苦労です。改善策の立案や実行のノウハウがないと、データが宝の持ち腐れになり、実施コストとのバランスが取れず「結局ストレスチェックは意味ない」と感じる原因になります。

コストや業務負担に見合う成果が見えにくい

外部の専門機関に委託して実施している企業では、1回あたり数十万円以上の費用がかかることも珍しくありません。さらに、実施後の対応まで含めると、人件費や工数といった目に見えないコストも発生します。

一方で、「実施したからといって離職率が下がった」「生産性が上がった」といった明確な成果を実感しにくいのも事実です。定量的な効果が見えにくいため、「制度維持のためだけにコストをかけているのでは?」という不満が生まれ、ストレスチェックそのものの意義が薄れてしまいます。

ストレスチェック制度は、法律で義務化されているから実施するものではなく、本来は職場のストレス要因を明らかにし、改善につなげるための仕組みです。

しかし、従業員側は「本音が書けない」「受けても何も変わらない」、企業側は「やるだけで終わる」「活用方法がわからない」といった課題を抱えており、制度の本質がうまく機能していないケースが多く見受けられます。

こうした現状を放置すれば、ストレスチェックはますます形だけのものとなり、従業員の信頼も企業の運用意欲も失われていくでしょう。

ストレスチェックを意味あるものにするためにも、そもそもストレスチェックをなぜ行うのかについてストレスチェックの目的を改めて確認しましょう。

ストレスチェックの目的

それではストレスチェックのそもそもの目的とはどのようなものでしょうか?改めて振り返ってみましょう。

メンタルヘルスの維持・向上

ストレスチェックは、従業員のストレスの程度やその要因を把握するための重要な手段です。定期的に実施することで、従業員が自分のメンタルヘルスの状態を理解し、早期に問題に気づくことができます。

これにより、必要な支援や対策を講じることが可能となり、メンタルヘルスの維持や向上が図られます。具体的には、ストレスの原因を特定し、必要に応じてカウンセリングや心理的支援を提供することが含まれます。

職場環境の改善

ストレスチェックの結果は、職場全体のストレス要因を分析するための貴重なデータとなります。企業はこのデータを活用して、どのような職場環境や業務内容がストレスを生じさせているのかを特定し、改善策を講じることができます。たとえば、業務負担の見直し、コミュニケーションの促進、職場の人間関係の改善などが挙げられます。

これにより、従業員がより働きやすい環境を整えることができ、結果として生産性の向上にもつながります。

従業員の健康管理

ストレスチェックは、従業員自身が自分の健康状態を見つめ直すきっかけとなります。自分のストレスレベルやその影響を理解することで、自己管理の意識が高まり、ストレス対策を自ら講じることができるようになります。

たとえば、リラクゼーション法や趣味の活動、運動など、ストレス解消のための具体的な行動を取ることが促進されます。また、企業側も従業員の健康を支援するためのプログラムやサービスを提供することができ、健康的な職場づくりを推進することが可能となります。

ストレスチェック制度に対して「ストレスチェックは意味ない」と感じる人もいますが、厚生労働省の調査では、実際に効果があったことが確認されています。では、具体的にどのような効果が報告されているのか、詳しく見ていきましょう。

ストレスチェックの効果についての調査結果

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための一次予防策として導入されています。この制度の効果について、厚生労働省の資料では次の内容が報告されています。

労働者のセルフケア意識の向上

ストレスチェックの実施により、労働者自身が自分のストレス状態を認識し、セルフケアへの関心が高まることが確認されています。

具体的には、IT関連企業の労働者を対象とした研究で、ストレスチェック結果のフィードバックを受けた後、ストレス対処の意欲が増し、その意欲は2か月後まで維持されていたと報告されています。

メンタルヘルスに理解のある職場風土の醸成

事業者の27.8%が、ストレスチェック制度の効果として「メンタルヘルスに理解のある職場風土の醸成」を挙げています。このことは、職場全体でメンタルヘルスへの理解と支援の意識が高まる効果を示しています。

メンタルヘルス対策の進展

ストレスチェック制度の導入により、事業場におけるメンタルヘルス対策が進展することが確認されています。具体的には、制度を開始した事業場では、心の健康づくり計画の進捗やメンタルヘルス対策の重要度の増加、早期発見と対応の対策の新規開始などが、未導入の事業場と比較して有意に高い割合で報告されています。

参照:ストレスチェックの効果に関する調査研究結果等(厚生労働省)

このように、ストレスチェックの効果が実証された調査報告もあります。しかし、ストレスチェックをより有効に活用するためには、どのような工夫が必要なのでしょうか?

ストレスチェックを意味のあるものにするための方法

ストレスチェックを効果的に活用し、従業員のメンタルヘルスを向上させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

ストレスチェックの目的と意義を従業員に周知する

ストレスチェックの目的や重要性を従業員にしっかりと伝えることが大切です。これにより、受検率の向上や正直な回答が促され、より正確なデータを収集することができます。従業員が「なぜストレスチェックを受けるのか」を理解することで、チェックの形骸化を防ぐことができます。

さらに、具体的な事例や過去の成功例を交えて説明することで、ストレスチェックが単なる形式的なものではなく、実際に職場環境の改善につながることを理解してもらうことができます。また、企業側がストレスチェックの結果をもとに積極的な改善策を講じる姿勢を見せることで、従業員の意識も変わりやすくなります。例えば、ストレスチェックの結果を定期的に社内で共有し、職場のストレス要因を改善するためのワークショップ等の場を設けることも有効です。

このように、ストレスチェックが実際の職場改善につながることを明確に伝えることで、従業員の積極的な関与を促し、チェックの本来の意義をより深く理解してもらうことができます。

集団分析の結果を職場環境の改善に活用する

ストレスチェックの結果を集団分析することで、職場の課題や問題点を明確にします。そのデータをもとに、具体的な改善策を立案し、職場環境の向上につなげることが重要です。例えば、業務負担の偏りやコミュニケーション不足が原因となっている場合、それらを改善する取り組みを行うことで、従業員のストレス軽減につながります。

また、ストレスの要因をより詳細に分析し、部署ごとの課題を把握することで、より効果的な対策を講じることが可能になります。例えば、特定の業務プロセスが過度な負担を生んでいる場合、その工程を見直し、合理化を図ることで、ストレスを軽減できます。

さらに、従業員が自由に意見を共有できる場を設け、職場環境の改善策を従業員自らが提案できる仕組みを作ることも有効です。このように、ストレスチェックを単なる診断ツールとしてではなく、職場環境の継続的な向上を目指すための指標として活用することが重要です。

高ストレス者への適切な対応を実施する

高ストレスと判定された従業員には、産業医面談を実施し、適切な支援を行うことが必要です。こ

れに加えて、従業員自身がストレスに対処できるよう、セルフケアのための研修を実施することも有効です。例えば、ストレスマネジメントの手法を学ぶ研修を取り入れることで、従業員が自分のストレス状況を把握し、適切に対応する力を身につけることができます。

また、企業側は、ストレスを抱える従業員が気軽に相談できる窓口を設置し、専門家との継続的なフォローアップを行う体制を整えることが重要です。

さらに、職場環境の改善も同時に進めることで、高ストレス者の発生を未然に防ぎ、より健康的で快適な職場作りにつなげることができます。早い段階で適切なケアを実施することで、メンタルヘルス不調の予防や早期発見が可能となり、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。

ストレス解消のための制度やサポート体制を整える

ストレスチェックの結果を受けて、職場全体でストレス解消につながる制度を導入することも重要です。例えば、リフレッシュ休暇の導入、社内カウンセリングの充実、ストレス管理に関する研修の実施などが効果的です。従業員が気軽に相談できる環境を整えることで、ストレスをため込まずに解消できる仕組みを作ることができます。

これらの対策を一度きりではなく、継続的に実施することで、ストレスチェックの本来の目的を果たし、従業員のメンタルヘルス向上と生産性の向上につなげることができます。

ストレスチェックを単なる形式的なものにせず、職場環境の改善に役立てることで、より働きやすい職場を実現することができるでしょう。

おわりに

今回は、なぜ「ストレスチェックは意味ない」と感じられてしまうのかその原因を確認し、ストレスチェックを意味あるものにするための方法についてお伝えしました。ストレスチェックの意味を最大限に引き出すためには、ストレスチェックの結果を活用した職場環境の改善や、労働者への適切なフィードバックが重要です。継続的な取り組みにより、従業員のメンタルヘルス向上と生産性の向上が期待できます。

参考:

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(厚生労働省)

「ストレスチェック導入マニュアル」(厚生労働省)

『実践!ストレスマネージメント』(渡辺洋一郎)