少子高齢化の影響により人材確保が難しくなっている今、多くの企業にとって「採用」以上に「定着」が重要なテーマとなっています。特に新卒・中途を問わず、入社後すぐの離職は企業にとって大きな損失です。早期離職によるコスト損失だけでなく、既存社員のモチベーション低下や職場の混乱にもつながることがあります。

こうした背景から注目されているのが、「離職防止のための研修・セミナー」です。今回は、離職リスクを低減し、従業員のエンゲージメントを高めるための研修の実施内容や効果的なテーマを、階層別に詳しくご紹介します。

離職防止研修・セミナーが必要な理由

離職防止研修を検討するうえでまず理解すべきなのが、「なぜ会社を辞めるのか」という根本的な問いです。その答えを見出すためには、信頼性の高い公的機関の統計データを参照することが重要です。ここでは、厚生労働省が発表している最新の調査結果をもとに、離職の実態と主な理由を確認していきましょう。

離職理由について

厚生労働省『令和5年雇用動向調査結果の概況』によれば、2023年の常用労働者における離職率は15.4%で、前年よりも0.4ポイント増加しています。離職者のうち、「個人的理由」での退職が11.4%と大多数を占めており、企業側の都合による「事業所理由」(0.9%)と比較すると、その差は歴然です。

このデータは、「従業員自身の判断」によって離職が決定されていることを示しており、企業が直接的にコントロールしづらい背景がある一方で、「働く環境」や「人間関係」「将来の見通し」など、職場に関係する要素が影響している可能性が高いと考えられます。

転職者の退職理由に見る「職場環境」への不満

厚生労働省『令和2年転職者実態調査』によると、前職を辞めた理由として以下のような内容が上位に挙げられています。

- 労働条件(賃金以外)が良くなかった:28.2%

- 満足のいく仕事内容でなかった:26.0%

- 賃金が低かった:23.8%

- 会社の将来に不安があった:23.3%

- 人間関係が良くなかった:23.0%

この結果から、労働者は「給与」や「福利厚生」だけでなく、働く環境の快適さや人間関係の良好さ、仕事内容の納得感といった職場での心理的・実務的な満足度を重視していることがうかがえます。加えて、「会社の将来に対する不安」(23.3%)という項目からは、職場の透明性や信頼感の欠如も転職を後押ししていることが読み取れます。

こうした傾向を踏まえると、今後の人材定着には、働く人が安心して力を発揮できる環境づくりが不可欠です。企業側には単に待遇を整えるだけでなく、風通しの良い人間関係づくりや働きやすい制度設計、将来の方向性や成長の見通しを共有する取り組みなど、職場環境の総合的な改善が求められているといえるでしょう。

参照

令和5年雇用動向調査結果の概況(厚生労働省)

令和2年転職者実態調査の概況(厚生労働省)

研修によって改善可能な要因

離職理由の中には、研修を通じて間接的に解消できるものも多くあります。たとえば、コミュニケーションに関する研修によって人間関係の質を高めたり、キャリア開発支援により将来の展望を持てるようになれば、従業員は「ここで働き続けたい」と感じやすくなります。また、マネジメント層への研修によって部下との関わり方を見直し、離職の予兆に早期に気づけるようになることも期待できます。

離職防止研修・セミナーの重要性

離職の背景には、待遇や働き方の不満といった「目に見える要因」だけでなく、本人の価値観や人間関係、成長実感の欠如など「見えにくい内面的な要因」も複雑に絡んでいます。そのため、制度面の改善だけでは十分とは言えません。

そこで重要になるのが、人の意識や行動に変化をもたらす「研修」の活用です。

以下では、離職防止研修によって実現できる主な4つの効果について詳しく解説します。

自己理解・他者理解を深め、コミュニケーションの質を高める

離職理由としてよく挙げられる「人間関係のストレス」や「上司との相性の悪さ」は、実は相互理解の不足が原因であることが少なくありません。

研修では、性格診断ツール(例:エニアグラムなど)や、ロールプレイングを通じて、自分の考え方・行動傾向と、他者との違いを客観的に捉えることができます。

自分と他者との違いを認識するだけで、無用な衝突や誤解が減り、職場の人間関係がスムーズになる効果が期待できます。

キャリア意識を醸成し、将来の見通しを与える

「この会社で成長できる気がしない」「自分の未来が見えない」と感じることが、離職の大きな引き金になります。

研修では、キャリアの棚卸しや目標設定ワークショップを通じて、「自分は将来どうなりたいのか」「そのために今何を積み重ねるべきか」といった中長期的な視点を持つ機会を提供します。

これにより、目の前の業務に対する意義が見出しやすくなり、「ここで働く理由」を再確認することができます。

心理的安全性を高め、相談・支援を促進する

「職場で本音が言えない」「ミスを責められるのが怖い」といった心理的な不安が蓄積すると、従業員は次第に孤立し、最終的に離職を選びやすくなります。

研修では、心理的安全性の重要性を伝えるだけでなく、管理職やリーダー層に対して、傾聴・共感・フィードバックのスキルを実践的に習得させることが重要です。

たとえば、

- 「1on1ミーティング」で使える質問リストの提供

- 感情に寄り添うフィードバックのロールプレイ

- 「非言語のサイン(沈黙、表情など)を読み取る」練習

こうした取り組みにより、部下が「困ったときに相談できる」「話を聞いてもらえる」という感覚を持ちやすくなり、メンタル不調や突然の離職の予防につながります。

離職の予兆に気づき、適切な対応ができるようになる

従業員が「辞めたい」と感じたとき、必ずしもすぐに口に出すわけではありません。

むしろ多くのケースでは、「モチベーションの低下」「業務ミスの増加」「報連相の減少」など、些細なサインが少しずつ現れるのが一般的です。

研修では、これらの離職予兆を見逃さないための気づき力を高め、初期段階での対応方法やフォローの実践スキルを強化します。

具体的には

- 「サイレント退職・静かな退職(quiet quitting)」を防ぐチェックリストの導入

- 離職につながりやすい言動・行動変化のパターンを学ぶ

- 離職希望者への声かけと、対応フロー(配置転換、業務調整など)の共有

これにより、現場の上司や人事担当者が「事後対応」ではなく、「予防的対応」にシフトでき、離職率を下げる仕組みが組織内に浸透していきます。

離職防止に向けた研修は、単なる知識のインプットではなく、従業員の意識・行動に変化をもたらす場であるべきです。

「自分はここにいていい」「この会社でもっと成長できる」と実感できる環境づくりを支援することこそが、研修の最大の目的です。

研修によって得られた気づきを、職場での実践や継続的な対話につなげていくことで、従業員が長期的に働き続けたくなるような職場環境や組織文化を育むことに繋がります。

階層別・離職防止に有効な研修テーマと内容

離職の背景や理由は、従業員の職位やキャリア段階によって大きく異なります。新卒社員が抱える「社会人としての不安」と、中堅社員の「キャリアの停滞感」、管理職の「マネジメントの負担」は、同じ離職という結果につながっても、そのプロセスや課題はまったく異なります。

だからこそ、階層ごとの特性や悩みに応じた、的確な研修テーマの設定が、離職防止には欠かせません。以下では、新卒・中途・中堅・管理職の4つの層に分けて、それぞれの離職傾向と有効な研修内容を詳しく解説します。

新卒社員向け:社会人としての第一歩を支える土台づくり

社会人経験のない新卒社員は、理想と現実のギャップに戸惑い、早期離職につながることがあります。まずは職場に安心して適応できるよう、働く意味づけや人間関係づくりを支援する研修が求められます。

離職の傾向と課題

新卒社員の早期離職は、リアリティショックや職場への不適応が主な原因です。実際に働き始めてみると、「想像と違った」「評価されない」「人間関係がうまくいかない」と感じて辞めてしまうケースが少なくありません。

おすすめの研修テーマ

ビジネスマインドと社会人基礎力

→ 単なるマナー研修ではなく、「なぜ働くのか」「社会人としての価値観形成」まで踏み込む内容が効果的です。

レジリエンス(心理的回復力)研修

→ 困難やミスに直面しても立ち直る力を育てることで、環境変化への耐性を強化します。

オンボーディング+1on1面談支援

→ 業務面だけでなく、人間関係や価値観の不一致にも寄り添えるよう、定期的な対話の機会を設けます。

- 「つまずくのは普通」と前向きに捉えられる心構えが身に付く

- 自己理解が深まり、自分の強みや価値を見出せる

- 孤立せず、相談・支援を受けやすい環境を整備できる

中途採用社員向け:組織文化への適応とキャリアの再設計

即戦力として期待される中途社員ですが、前職との違いや組織風土への違和感から、早期離職に至ることもあります。スムーズな適応と、自身のキャリアを再構築できる研修が重要です。

離職の傾向と課題

中途採用者の離職理由として多いのが、前職との比較によるギャップ、企業文化への違和感、人間関係の構築に苦労することです。即戦力としての期待が大きい反面、フォローが不十分なケースも多く見られます。

おすすめの研修テーマ

オンボーディング+カルチャーフィット研修

→ 組織の考え方や風土を理解し、新しい職場へのなじみやすさを高めます

リフレクション研修

→ 転職理由や自分の強みを整理し、新しい環境での働き方を明確にします。

関係構築・信頼形成スキル向上

→ チームで信頼関係を築くためのコミュニケーション力を高めます。

- 中途社員の孤立感を防ぎ、「受け入れられている」という実感を与える

- 組織文化への適応がスムーズになり、早期戦力化が促進される

- キャリアの継続性を持たせることで、離職の動機を緩和できる

中堅社員向け:キャリアの停滞を打破し、自律性を引き出す

経験を積んだ中堅層は、キャリアの先行きが見えずモチベーションを失いやすい時期です。成長の機会や役割の再定義を通じて、自律的にキャリアを描ける支援が求められます。

離職の傾向と課題

ある程度経験を積んだ中堅社員は、「このままでいいのか」「評価されていない」といったモヤモヤを抱えやすい時期です。昇進も異動もないままキャリアの停滞を感じ、モチベーションを失うと離職に至るリスクが高まります。

おすすめの研修テーマ

キャリア自律支援研修

→ キャリアアンカーやライフラインチャートを用い、自分の価値観や強みを再認識し、中長期的な視点を持たせます。

リスキリング・スキルアップ研修

→ DX、AI、データ分析、マネジメントなど新しい挑戦の機会を提供することで、自己成長欲を再点火させます。

リーダーシップ研修(非管理職向け)

→ 管理職ではなくても、チームの中で影響力を発揮できる「フォロワー型リーダー」の育成がカギです。

- 自分のキャリアを自分ごととして考えるようになり、目的意識が生まれる

- 成長機会の提供によって、離職動機を「挑戦」へと転換できる

- 存在価値が再認識され、「この会社でもう一度頑張ってみよう」と思えるようになる

管理職向け:マネジメント力強化と辞めさせない職場づくり

離職の背景には、上司との関係性が大きく影響します。管理職には、部下の変化に気づき、信頼関係を築く力が必要です。辞めさせない関わり方を学ぶ研修がカギとなります。

離職の傾向と課題

実は、社員の離職理由のなかでも最も影響力が大きいのが「上司との関係」です。マネジメントスキル不足、フィードバックの欠如、心理的安全性の低さなどが、部下の離職に直結します。管理職自身もプレイングマネージャーとしての多忙さに追われがちで、適切なフォローができていないケースが少なくありません。

おすすめの研修テーマ

エンゲージメントマネジメント研修

→ 部下一人ひとりの「やる気スイッチ」を理解し、働きがいを引き出すための関わり方を学びます。

1on1面談スキル研修

→ 聴く・引き出す・共感する技術を身につけ、「ただの報告会」で終わらない1on1を実現します。

ハラスメント予防と心理的安全性の確保

→ 自覚なしに行う指導が部下を追い詰めていないかを見直し、安全な職場づくりの観点から学び直します。

離職予兆の見抜き方と対応法

→ 変化に気づく視点と、組織的なフォロー体制の構築がポイントです。

- 離職の「火種」を早期に発見し、予防的に手を打てる

- 部下との信頼関係が深まり、エンゲージメントが向上する

- 「部下が辞めるのは仕方ない」から、「辞めさせない関わり方をする」へ意識が変わる

階層ごとのリアルな悩みに寄り添うことが離職防止の鍵

階層別に抱える悩みや課題はまったく異なるからこそ、画一的な研修では離職は防げません。それぞれの立場や経験年数に即したリアルな悩みに寄り添い、必要な支援を的確に届けることが研修設計の核心です。

「誰の、どんな不安を、どうやって減らすか」という視点でテーマを設定し、行動変容につながる設計ができれば、離職率の改善だけでなく、組織全体の活性化にもつながります。

離職防止に効果的な実施方法・運用のポイント

どれだけ優れた研修内容でも、設計や運用が不適切では離職防止の成果にはつながりません。対象者の課題に即した設計や、現場との連動、評価制度との整合性など、「実施方法の工夫」が効果を左右します。ここでは、実践的な研修運用において意識すべき4つのポイントを紹介します。

階層別ニーズに応じたカスタマイズ

離職要因は階層ごとに異なるため、全員に同じ内容の研修を行ってもあまり効果は期待できません。

新卒社員には「職場適応」や「メンタル面の支援」、中堅社員には「キャリア自律」、管理職には「マネジメントと信頼構築」といったように、立場や状況ごとの悩みに応じて、研修内容をしっかり考えることが重要です。

また、同じ階層でも職種や配属先によって課題が異なる場合は、受講前アンケートや面談などでニーズを把握し、適切なコンテンツを提供することで、より高い納得感と効果が得られます。

実践と振り返りを組み合わせる

研修の場で学んだ知識やスキルは、それだけでは定着しません。

大切なのは「現場で実践すること」と「その振り返りを行うこと」です。

研修後に具体的な行動目標を設定し、それを日常業務で実践し、それを振り返るサイクル(PDCA)に落とし込むことで、知識が行動に変わっていきます。

例えば、1カ月後のレポート提出やフォローアップ研修をセットにしたり、上司と一緒に目標をレビューする機会を設けたりすることで、行動変容の促進につながります。

1on1やフォロー面談との連動

とくに新卒社員や中途社員など、離職リスクの高い層に対しては、研修後のフォローアップが極めて重要です。

1on1ミーティングや定期面談を研修と連動させることで、「学んだことが職場でどう活かされているか」「今困っていることがないか」といった状況を把握・サポートできます。

また、面談の中で振り返りの機会を持つことで、「研修のための研修」ではなく、「日常とつながる学び」となり、離職の予防効果が高まります。

人事評価制度やキャリアパスと連動

「なぜこの研修を受けるのか」が本人にとって納得感を持てないままでは、受講のモチベーションは上がりません。

そのため、研修の目的や成果が人事評価制度やキャリアパスに結びついていることを明示することが重要です。

たとえば「この研修で習得するスキルは、次の昇格要件に含まれます」「マネジメント研修はキャリア申告制度と連動しています」など、自分の未来にどう関わるのかが見える設計が、研修の意義づけとなります。

成果を高めるための工夫と実践例

離職防止研修の効果を最大限に引き出すには、内容そのものだけでなく「運用後のフォロー」や「組織全体での活用」がカギとなります。研修は単発で終わらせず、継続的な改善と浸透を意識した運用が不可欠です。ここでは、成果を高めるための実践的な工夫をご紹介します。

受講者アンケートの実施

研修の効果を把握・改善するためには、定量・定性の両面でデータを取得・分析する仕組みが必要です。

受講後アンケートでは、「理解度」「納得感」「今後の行動意欲」などを測定し、満足度だけでなく行動変容の兆しを読み取る指標を取り入れることがポイントです。

また、離職率やエンゲージメントスコアと照らし合わせて分析することで、「この研修がどの層にどう効果を発揮しているか」の把握が可能になります。

人事と現場の管理職との連携

研修で得た知識や気づきが現場で活かされるためには、管理職の理解と関与が不可欠です。

「研修を受けた本人の努力任せ」にせず、現場の上司もその内容を理解し、現場での実践を促す環境づくりをサポートすることが大切です。

たとえば、マネージャーにも研修内容の要点を共有したり、受講後に上司と目標確認を行う場を設けたりすることで、組織全体での実装力が高まります。

外部講師の活用

外部の研修講師を活用することで、中立的な立場からのフィードバックや新たな視点の提供が可能になります。

社内では言いづらい悩みや本音も、外部の講師を介すことで引き出しやすくなり、受講者の内省を深める効果があります。

また、経験豊富な外部講師は、他社事例や社会動向を取り入れた「気づきの刺激」も提供でき、社員の視野を広げる機会になります。

成果報告会・ピアラーニングの導入

研修の学びを個人のもので終わらせず、チームや組織に波及させる工夫も重要です。

たとえば、研修後に成果報告会やミニプレゼンの場を設けることで、学んだことをアウトプットし、共有する文化が生まれます。

また、受講者同士が継続的に学び合う「ピアラーニング(仲間から学ぶ)」の仕組みを取り入れれば、学びの定着だけでなく、社内のつながり強化やエンゲージメント向上にも寄与します。

おわりに

離職防止のための研修は、単なる勉強会ではありません。それは、社員一人ひとりのキャリアと会社の将来とを結びつける架け橋であり、職場内に信頼関係を築くための大切な土台でもあります。

階層ごとに異なる課題に寄り添った内容を設計し、学びと実践を繋ぐ仕組みを構築することで、組織の持続的成長と人材定着を同時に実現することが可能です。今こそ、自社に最適な離職防止研修を戦略的に導入し、強い組織づくりを目指しましょう。

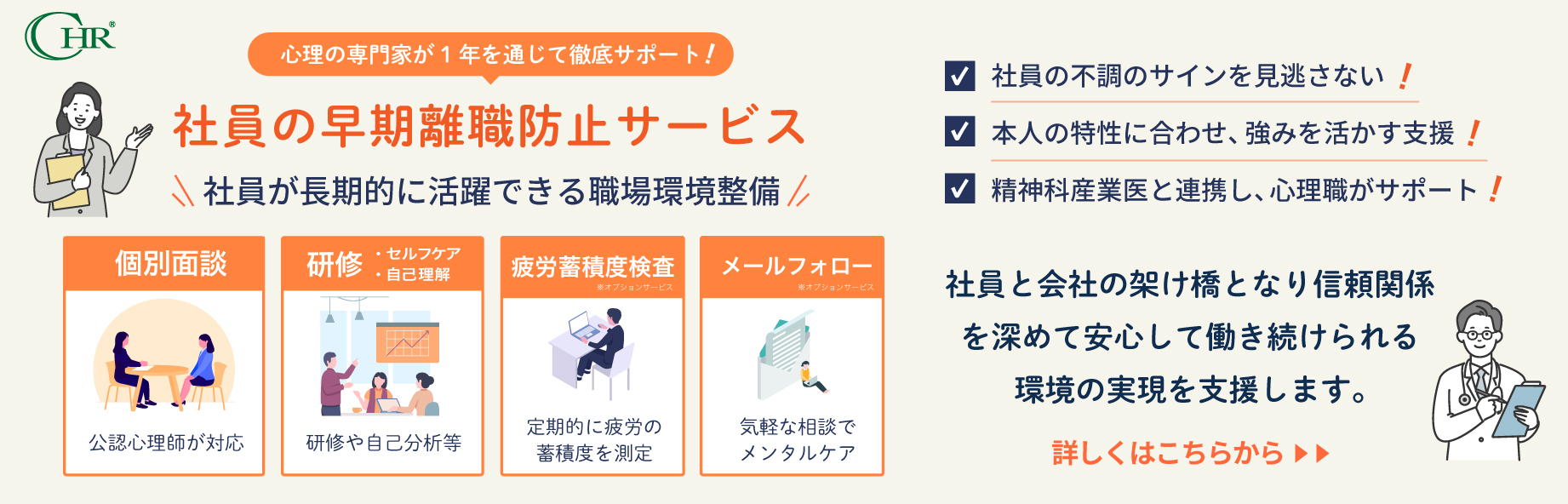

研修を通じて離職を防ぐには、現場に即した支援と仕組みづくりが欠かせません。CHRでは、企業ごとの課題に合わせた離職防止支援を行っています。