PHR(Personal Health Record/パーソナル・ヘルス・レコード)とは、個人が自らの健康・医療情報を一元的に記録・管理し、必要に応じて活用できる仕組みのことです。健康診断結果や医療機関での受診歴だけでなく、日々の体調・運動・食事・睡眠・ストレスといった生活習慣のデータも含まれます。

経済産業省による健康経営優良法人認定制度において、PHRは従業員の健康意識を高め、企業の生産性向上にも寄与する重要なツールとして注目されています。

さらに、2025年度(令和6年度)からは、PHRの活用状況が健康経営優良法人の認定評価項目にも追加され、制度的にもPHRへの関心が高まっています。

「従業員の健康管理の見える化」や「個人の自律的な健康管理の促進」といった観点から、企業の取り組みがより評価される流れになりつつあります。

今回は、PHRの基本的な仕組みと特徴、健康経営との関係、そして企業が導入する際のメリットや課題について、わかりやすく解説します。

PHRが注目される背景

近年、働き方の多様化や医療費の増大、メンタル不調の増加などにより、従業員の健康管理は企業にとって重要な課題となっています。

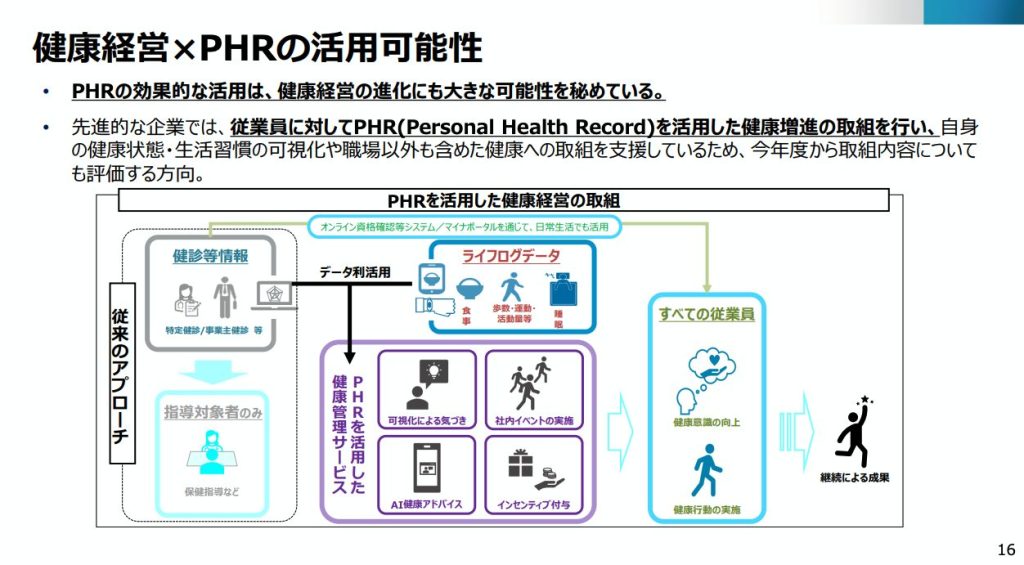

こうした背景から、従業員の健康を重要な経営資源ととらえ、戦略的に健康管理を進める健康経営が広がりを見せており、その実現手段の一つとしてPHRが活用され始めています。

健康情報の可視化と自己管理支援

PHRを通じて従業員の健康状態を可視化し、個々人が主体的に自分の健康と向き合えるよう支援することは、予防医療や早期対応の観点でも大きなメリットがあります。

スマートフォンやウェアラブル端末と連動したライフログの記録も進化しており、従業員自身の健康リテラシー向上につながっています。

健康経営優良法人の認定基準にPHR活用が追加

2025年度(令和6年度)から、PHRの活用推進が健康経営優良法人の認定評価項目に新たに加わりました。

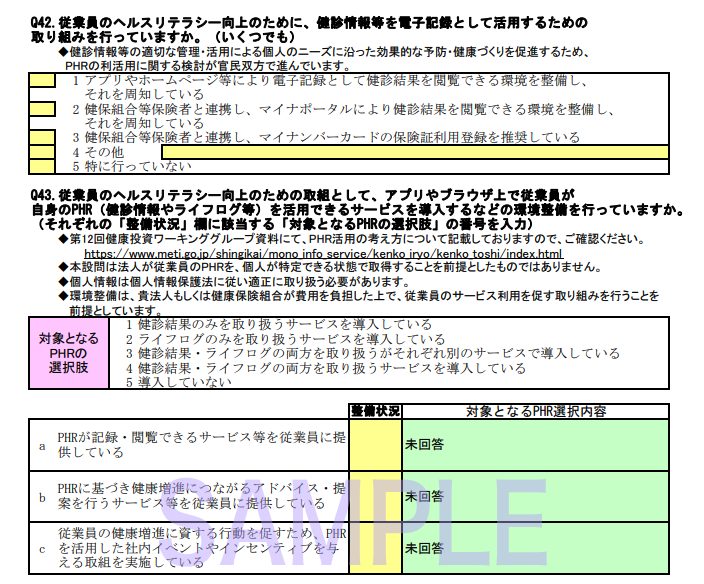

経済産業省の「健康経営度調査」では、以下のような点が新たに評価対象となっています。

- 健診結果やストレスチェック、ライフログの閲覧環境が整っているか

- PHRのセキュリティ対策が講じられているか

- PHRデータを活用して健康施策に活かしているか

これらは現在は選択項目(加点対象)ですが、将来的に必須化される可能性もあり、特にホワイト500・ブライト500の取得を目指す企業にとっては重要な指標です。

官民連携によるPHR普及の加速

また、経産省の健康投資ワーキンググループなどでも、PHRを活用した健康経営の見える化が制度設計の中心テーマの一つとして位置づけられています。

国による支援やガイドラインの整備も進み、官民連携のもとでPHRの導入と普及が加速しています。

PHRが健康経営優良法人の認定評価項目に追加された背景

先にも挙げたように、2025年度の健康経営優良法人認定では、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)の活用が新たに評価項目として加わりました。

経済産業省は、健康経営の質を高めるために「健康データの利活用」を重視しています。PHRを使えば、従業員が健診結果や日々の健康情報を一元的に管理・確認できるようになり、健康意識の向上や行動変容につながります。

また、企業側も集計データを分析することで、予防や健康増進施策の精度を上げられるため、経産省の推進する医療DX・デジタルヘルス政策とも合致します。

このような流れから、2025年度調査票ではPHRの導入・活用状況(例:従業員が閲覧できる環境やデータ活用の有無)が認定評価項目として新設されました。

PHRと健康経営の関係

PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)は、健康経営の実践を強力にサポートするツールとして期待されています。従業員一人ひとりが自分の健康に関心を持ち、企業全体の健康戦略に活用できる情報を提供する基盤として重要です。ここでは、PHRが果たす具体的な役割を項目別に解説します。

健康情報の「見える化」で課題を把握しやすく

PHRを活用すれば、健康診断の結果、ストレスチェック、勤怠データ、メンタル不調の傾向など、従業員に関わるさまざまな健康関連データを一元的に管理できます。

これにより、企業は個々の従業員だけでなく組織全体の健康状態を把握しやすくなり、リスクの早期発見や、対策の優先順位づけが可能になります。たとえば、特定の部署でストレススコアが高いといった集団的傾向もPHRを通じて可視化できます。

従業員の健康への意識と行動を高める

PHRは、単にデータを蓄積するだけでなく、従業員自身が自らの健康情報をいつでも確認できる環境を提供することが大きな特徴です。

自分の健診結果をスマホで確認できる、過去の血圧や体重の推移を見られるといった機能により、従業員の健康への関心が高まり、生活習慣の見直しや医療機関の受診など、前向きな行動につながります。

保健指導の質と効率を高める

PHRを通じて健康データが集約されることで、産業医や保健師による面談や保健指導も、より効果的に行えるようになります。

従業員ごとの健康課題や生活習慣の傾向が事前に把握できれば、的確で具体的なアドバイスが可能になります。

健康投資の効果をデータで検証できる

PHRの導入により、企業は実施した健康施策の成果を定量的に把握できるようになります。たとえば、「健康アプリ導入後に運動習慣が向上したか」「ストレスチェックの結果に変化があったか」といった評価が可能です。

これにより、施策の効果検証(KPI管理)や改善サイクル(PDCA)の運用がしやすくなり、戦略的かつ継続的な健康経営が実現しやすくなります。

企業がPHRを導入するには?導入のステップとポイントを解説

PHRを健康経営の取り組みに活用するには、単にシステムを導入するだけでなく、社内体制や運用ルールの整備も重要です。ここでは、企業がPHRを導入する際に検討すべきステップとポイントを段階ごとに解説します。

ステップ1|導入目的と活用範囲を明確にする

まずは、「なぜPHRを導入するのか?」「どのような情報を収集・活用するのか?」という目的と方針を明確にしましょう。

- 健康診断結果の閲覧環境を整えたいのか

- ストレスチェックや勤怠情報と連携した早期対応体制を構築したいのか

- 保健指導の質を向上させたいのか

といった目的によって、導入すべき機能や体制も変わってきます。

ステップ2|従業員の理解と同意を得る

PHRは個人の健康情報を扱うため、従業員本人の理解と同意が不可欠です。

- 情報を企業がどの範囲で閲覧・分析するのか

- 共有される情報の種類や目的

- データの管理・保護方法

などについて、ガイドラインや説明資料を用いて丁寧に伝えましょう。プライバシーに配慮し、同意は任意とすることが基本です。

ステップ3|PHRサービスの選定とシステム導入

次に、導入目的に沿ったPHRシステムやサービスを選定します。比較・検討する際のポイントは以下の通りです。

- 健診結果・ストレスチェック等との連携可否

- スマホやPCなどのマルチデバイス対応

- 操作のしやすさ(UI/UX)

- セキュリティレベル・認証方式

- サポート体制や費用感

EAP(外部相談窓口)などとの連携も視野に入れるとよいでしょう。

ステップ4|社内運用体制の整備と情報管理ルールの策定

PHRは導入後の運用設計がカギになります。以下のような社内ルールの整備が求められます。

- 人事・健康管理部門など運用主体の明確化

- 情報へのアクセス権限・範囲の定義

- 従業員からの問い合わせ・サポート体制

- データの保管期間・削除手順などの規定

また、情報管理規程や就業規則の改訂が必要となるケースもあります。

ステップ5|定着支援と効果測定

導入しただけではPHRは定着しません。継続的な活用のために、以下のような支援施策を検討しましょう。

- 活用を促す社内広報・研修

- 健康ポイント制度などインセンティブの導入

- 定期的な利用状況のモニタリング

- 健康施策との連動(例:歩数チャレンジなど)

加えて、PHRデータを活用した健康課題の分析・施策評価(PDCA)を継続的に行うことで、健康経営全体の質を高めることができます。

PHRのデメリット|導入時に注意すべき課題とは?

PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)は多くのメリットがある一方で、導入・運用にあたってはいくつかの課題や注意点も存在します。ここでは、企業と従業員それぞれの立場から考えられるデメリットについて整理します。

個人情報保護・セキュリティのリスク

PHRには健康診断結果や受診歴、日常のライフログなど、極めて機微性の高い個人情報が含まれます。そのため、情報漏えいや不正アクセスへの対策は欠かせません。

企業が導入する際は、保存・管理・閲覧のルールを明確にし、必要に応じて外部サービスベンダーとの契約内容やセキュリティ基準も精査する必要があります。

従業員の心理的抵抗感

PHRに情報を登録・共有することに対して、従業員の中には「企業に自分の健康状態を知られたくない」と感じる人もいます。

強制的な利用と受け取られないような配慮や、本人の意思に基づく「同意取得」のプロセスが重要です。

導入初期は、プライバシー保護の説明や、企業側の利用目的の明示など、丁寧なコミュニケーションが求められます。

利用定着に時間がかかる

PHRの導入後も、従業員が継続的に情報を記録し、自ら活用していくには時間がかかることがあります。

ログインしない、入力しない、続かない……といった“形だけの導入”に終わらせない工夫が必要です。

健康ポイント制度やアプリ連携など、「楽しく続けられる仕組み」を設計することで、習慣化をサポートすることが効果的です。

ITリテラシーの格差

従業員の中には、スマートフォンやアプリの操作に不慣れな人もいます。特に年齢層が高い場合や非デスクワーク層では、操作性やサポート体制の整備が導入の成否を分ける要素となります。

選定するPHRシステムは、使いやすさ・多言語対応・サポートの有無なども考慮するとよいでしょう。

健康情報の過剰な活用への懸念

企業がPHRの健康データを業務評価や昇進判断に用いるようなことがあると、差別・不公平の温床になるおそれがあります。

あくまで「健康支援のための情報」として、使用目的を限定し、企業と従業員が信頼関係を保つことが大前提です。

おわりに

PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)は、従業員一人ひとりが自身の健康状態を意識し、行動に移すきっかけを提供するだけでなく、企業にとっても健康経営をより戦略的に進めるための有力なツールです。

従業員の健康状態を可視化するだけでなく、日々の行動につなげていくことが、これからの健康経営には求められています。PHRは、その取り組みを支える有効な手段として、企業と従業員の双方に前向きな変化をもたらす可能性があるといえます。

PHRの導入は、一気にすべてを整えるのではなく、目的を明確にし、段階的に進めることが成功の鍵です。