「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することをいいます。経営手法としてメリットが高いとも言われていますが、実際導入するとなると、具体的に何から取り組めばいいのかわからないという企業担当の方も多いのではないでしょうか。

今回は健康経営とは何か?を説明し、導入目的・メリットを解説します。

健康経営とは何か?

「健康経営」とは、企業の持続的な成長を図るための経営戦略のひとつです。

従業員のメンタルヘルス等の健康づくりに積極的に取り組み、従業員の業務効率の改善を推進し、それにより企業の生産性を高めていくという経営手法を「健康経営」といいます。

具体的には、企業理念に基づいて従業員の健康増進に投資し、その結果、従業員の活力や生産性の向上、組織の活性化を図り、最終的には業績や企業価値の向上につなげることを目指します。

この取り組みは、少子高齢化や労働力不足といった社会的課題への対応策としても注目されています。従業員の健康を維持・向上させることで、生産性の向上や離職率の低下、優秀な人材の確保など、多くのメリットが期待できます。

かつては、健康管理は個人の責任と捉えられていましたが、従業員が心身ともに健康的に働けるよう環境を整備することは、企業の責任であると考えられるようになりました。

このような考えの背景は、アメリカにおける企業の取り組みにあります。公的医療保険制度がないアメリカでは、企業は社員の医療費が高騰し、その負担により収益が圧迫され、経営に深刻な影響を与える事態となっていました。

アメリカの経営心理学者ロバート・ローゼン氏は、「健康な従業員こそが収益性の高い会社を作る」という「ヘルシー・カンパニー」という思想を提唱し、このことにより従業員の健康や働きやすい環境を整備することで、生産性が向上し、業績向上にもつながるという考え方が世界中に広がりました。

日本における健康経営については、経済産業省が2014年度から「健康経営銘柄」の選定を開始し、2016年度には「健康経営優良法人認定制度」を創設するなど、健康経営の普及・推進に努めています。これらの制度により、優れた健康経営に取り組む企業が社会的に評価される環境が整備されています。

健康経営の最新の認定状況

健康経営に関する取り組みには、さまざまな認定制度が存在します。中でも代表的なのが、経済産業省が実施する「健康経営優良法人認定制度」です。健康経営の実践状況を把握するために、この認定制度の認定状況を確認してみましょう。

「健康経営優良法人認定制度」は、企業が従業員の健康管理を経営的視点で戦略的に実践する「健康経営」を推進するため、特に優れた取り組みを行う法人を認定する制度です。この制度は2016年度に経済産業省によって創設され、年々認定法人の数が増加しています。

最新の「健康経営優良法人2024」では、以下の法人が認定されました。

- 大規模法人部門:2,988法人(上位500法人には「ホワイト500」の称号が付与)

- 中小規模法人部門:16,733法人(上位500法人には「ブライト500」の称号が付与)

これは、前年の「健康経営優良法人2023」と比較して、大規模法人部門で2,676法人から2,988法人へ、中小規模法人部門で14,012法人から16,733法人へと、いずれも大幅な増加となっています。

参照:「健康経営優良法人2024」認定法人が決定しました!(経済産業省)

このように、健康経営に取り組む企業が年々増加しており、従業員の健康を重視する経営が広がりを見せています。

「健康経営」を用いる際の注意点

「健康経営」という言葉は、NPO法人健康経営研究会が商標登録しています。このため、「健康経営®」という表記を使用する際には、初出時に「®」マークを付け、文書内に「健康経営®はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。」という注釈を記載する必要があります。

参照:登録商標の使用について(健康経営研究会)

健康経営を認定しているのは経済産業省と日本健康会議です。特に優れた健康経営を実践する法人を「健康経営優良法人」として認定し、企業の健康経営の取り組みを可視化することで、社会的評価の向上を目指しています。

健康経営優良法人の認定結果は、例年3月頃に発表されています。例えば、2024年の認定結果は3月11日に公表されました。また、2025年の認定も同様に3月頃が予定されています。

経済産業省は、健康経営の普及と推進のため、健康経営優良法人認定制度の運営や「健康経営銘柄」の選定など、各種施策を展開しています。また、令和4年度からは、民間事業者に補助金を交付し、認定制度の運営を委託する形に変更しました。

参照:健康経営優良法人の申請について(経済産業省)

一方、厚生労働省は、事業主と健康保険組合などが連携して加入者の健康増進に取り組む「コラボヘルス」を推進しています。 平成29年には、「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」を作成し、事業主と健康保険組合の連携強化による効果的な健康づくりを支援しています。

参照:「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」を公表します(厚生労働省)

このように、経済産業省は健康経営の普及・推進を主導し、厚生労働省はデータヘルスやコラボヘルスを通じて、企業と保険者の連携による健康増進を支援するなど、両省が連携して健康経営の推進に取り組んでいます。

健康経営の背景

健康経営が注目される背景には、以下のような社会的・経済的要因が挙げられます。

少子高齢化と生産年齢人口の減少

日本では少子高齢化が急速に進行しており、生産年齢人口(15歳~64歳)は1995年の約8,700万人から2015年には約7,700万人と、20年間で約1,000万人も減少しています。

この傾向は今後も続くと予測され、企業は限られた労働力を有効に活用するため、従業員の健康維持・増進を図り、生産性の向上や離職率の低下を目指す必要性が高まっています。

社会保障費の増大と企業負担の増加

高齢化の進展に伴い、医療費や介護費などの社会保障費が増加し、企業の負担も大きくなっています。

このため、企業が従業員の健康管理に積極的に取り組むことで、医療費の抑制や労働生産性の向上を図り、結果的に企業の経営基盤を強化する動きが広がっています。

従業員の健康と企業の成長との関連性

近年、従業員の健康状態が企業の業績や生産性に直接影響を与えることが科学的に証明されつつあります。 例えば、健康な従業員が多い企業ほど生産性が高く、医療費も低減する傾向があるとされています。この認識が広がることで、健康経営への関心が高まっています。

ワーク・ライフ・バランスの推進と働き方改革

働き方改革の一環として、ワーク・ライフ・バランスの実現が社会的な課題となっています。 従業員が心身ともに健康で働ける環境を整備することは、企業の持続的な成長に不可欠であり、健康経営の推進がその解決策の一つとされています。

これらの背景から、企業が従業員の健康管理を経営的視点で捉え、戦略的に実践する「健康経営」が重要視されるようになっています。

参照:健康経営の推進について(経済産業省)

健康経営に取り組む目的・メリット

健康経営により従業員にとっては心身ともに健やかになる、生き生きと働けるというメリットがありますが、健康経営に取り組むことで企業にも大きなメリットがあります。

従業員の健康維持・向上

企業が従業員の健康を支援することで、病気の予防や早期発見が可能になります。健康診断の徹底やストレスチェックの実施により、生活習慣病のリスクを減らし、健康意識を高めることができます。

また、適切な食事指導や運動プログラムを導入することで、従業員の体調管理がしやすくなり、より良い生活習慣を身につけることが可能です。

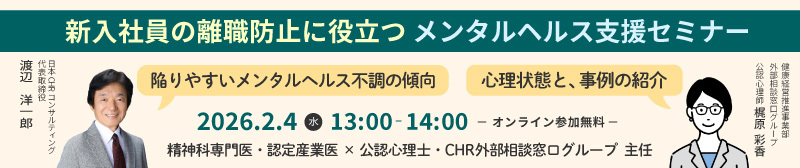

さらに、職場でのメンタルヘルス対策を強化することで、精神的な負担を軽減し、働きやすい環境を作ることができます。

従業員にとって働きやすい環境は、身体や精神の不調を予防し、健康上の理由による欠勤・休職・退職を縮小させることが期待できます。企業が健康に配慮することで、従業員の企業への貢献意識を高め、職場の満足度が向上しやすく、離職率の改善にも繋がります。

企業の生産性向上

健康な従業員は、仕事への集中力が高く、生産性の向上につながります。

特に、健康問題によってパフォーマンスが低下する「プレゼンティーイズム」を改善することで、効率的に業務を進めることが可能になります。また、病気による欠勤(アブセンティーイズム)を減らすことで、人手不足による業務の遅れを防ぎ、安定した経営を維持することができます。結果として、企業の競争力向上にも寄与します。

従業員が心身ともに健康的に働くことができれば、ストレスが軽減し、業務の効率化が図られ、生産性の向上が期待できます。職場環境の改善や健康増進により、従業員一人一人の仕事へのモチベーションも高まり、職場全体の活性化にも繋がります。

企業のイメージ向上と人材確保

健康経営に取り組む企業は、従業員の働きやすさを重視しているという印象を持たれやすく、「ホワイト企業」 として認識されます。

これにより、求職者にとって魅力的な企業となり、採用競争力が高まります。また、従業員の満足度が向上することで、離職率の低下にもつながります。さらに、経済産業省による「健康経営銘柄」や「健康経営優良法人」に選出されることで、企業価値やイメージが向上し、そのことにより優秀な人材も集まりやすくなります。

医療費・労災リスクの削減

企業が健康経営を導入し従業員が健康になれば、医療機関への受診率が下がります。従業員の医療費は一部を企業が負担しているため、従業員の通院回数が減少すれば、企業の医療コストを軽減することに繋がります。

企業にとって大きな割合を占めている社会保障の負担については、今後少子高齢化の影響で、医療費がますます高額化することが懸念されています。そのため健康経営による医療費削減は、企業にとってもメリットといえます。

健康経営は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の生産性向上やコスト削減、人材確保にもつながる重要な経営戦略です。健康的な職場環境を整えることで、企業の成長と従業員の満足度向上を同時に実現することができます。

健康経営の認定制度とは?

企業が従業員の健康管理を経営の一環として取り組む「健康経営」。その実践を支援し、評価するために国や自治体、健康保険組合が提供するさまざまな認定制度が存在します。ここでは、健康経営の認定制度について詳しく解説し、それぞれの特徴やメリットを紹介します。

国による健康経営の認定制度

健康経営優良法人認定制度

健康経営銘柄制度は、上場企業を対象としたものですが、未上場企業や、中小企業等を対象とする健康経営を推進するための制度が「健康経営優良法人認定制度」です。

認定部門は、企業規模毎で分かれており、大企業を対象とした「大規模法人部門」と中小規模の法人を対象とした「中小規模法人部門」の2部門があります。

「健康経営優良法人2020」では、大規模法人部門(上位500法人を「ホワイト500」とする)に1473法人が、中小規模法人部門に4813法人が認定されています。

健康経営優良企業認定制度の中でも「ホワイト500」と「ブライト500」という特別な称号があります。

健康経営優良企業認定制度|ホワイト500

ホワイト500とは、大規模法人部門認定法人の中で、健康経営度調査結果の上位500法人を「ホワイト500」として認定されるものです。

これは2020年から変更されたもので、それ以前は、大規模法人部門に認定された法人を指す愛称として用いられてきました。

健康経営優良企業認定制度|ブライト500

ブライト500とは、健康経営優良法人2021から新たに創設されたものです。

中小規模法人部門のにおける優良な上位500法人に対して、「健康経営優良法人の中でも優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として優良な上位500法人が「ブライト500」として認定されます。

認定基準

認定には「経営理念・方針」「組織体制」「制度・施策実行」「評価・改善」「法令遵守・リスクマネジメント」の5つの領域が評価されます。従業員の健康管理や職場環境の整備、長時間労働の是正、メンタルヘルス対策、受動喫煙防止など、多岐にわたる取り組みが求められます。

認定のメリット

認定企業は、経済産業省・日本健康会議からロゴマークの使用許可を受けられ、企業イメージの向上や信用獲得に繋がります。また、金融機関の低利融資や自治体の入札加点措置など、具体的なインセンティブも受けられるケースがあります。

申請方法

毎年6~10月にエントリーし、健康経営度調査のアンケートや申請書を提出。翌年2~3月に認定結果が発表されます。

2025年度からは「ネクストブライト1000」が新設され、中小企業の表彰枠が拡大。また、受動喫煙防止や高齢従業員への対応が基準強化されるなど、社会情勢に応じたアップデートが進められています。

参照:健康経営優良法人の申請について(経済産業省)

健康経営銘柄(ヘルスケア経営銘柄)

健康経営銘柄は、経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する上場企業向けの選定制度で、特に優れた健康経営を行う企業を業種ごとに公表します。

選定基準

健康経営優良法人(大規模法人部門)に申請した企業のうち、健康経営度調査スコア上位500社が対象。その後、法令遵守や財務健全性を考慮し、最終的に各業種から選定されます。

メリット

企業イメージやブランド価値向上に加え、投資家や取引先からの評価も向上。IR資料などでPRでき、ESG投資の観点からも株価評価につながる可能性があります。

選定方法

健康経営銘柄に選定されるためには毎年8月~10月ごろに行われる健康経営度調査への回答が必要となります。その後、健康経営度調査の結果や財務情報を基に選定され、毎年4月頃に発表されます。

参照:健康経営銘柄(経済産業省)

健康保険組合・協会けんぽによる健康経営認定制度

健康企業宣言・健康優良企業認定(銀の認定・金の認定)

全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合が共同で実施する制度で、企業が健康づくりに取り組むことを宣言し、一定の成果を上げた場合に認定されます。

認定基準

「銀の認定」は健康診断受診率100%達成や職場環境改善が必須項目。「金の認定」はさらに高度な健康管理体制の整備が求められます。

認定のメリット

企業は協会けんぽの支援を受けられるほか、信用保証料の優遇や、健康経営優良法人(中小規模法人部門)への申請要件を満たすことができます。

申請方法

企業は「健康企業宣言」を提出し、半年~1年間の取り組みを実施。その後、自己評価とエビデンス書類を提出し、審査を受けます。

参照:協会けんぽ

健康経営の認定制度は、企業の健康経営推進を支援し、社会的信用や経営上のメリットをもたらします。国の制度、自治体の取り組み、健康保険組合の認定など、自社に最適な制度を活用し、健康経営を推進することで、従業員の健康と企業の成長の両方を実現できます。

企業による健康経営の取り組み事例

これまで説明してきたように近年、多くの企業が「健康経営」に力を入れるようになっています。従業員の健康を守ることが、結果的に企業の成長にもつながると考えられているからです。健康経営と聞くと、福利厚生の一環のように感じるかもしれませんが、実はそれだけではありません。従業員の健康を維持し、パフォーマンスを向上させることで、組織全体の生産性を高めることが目的になっています。

ただ、実際に取り組もうとすると、いろいろな課題が出てくることも事実です。例えば、「どこから始めればいいのかわからない」「施策を導入しても従業員がうまく活用してくれない」など、企業ごとにさまざまな悩みがあります。今回は、健康経営を進めるうえで企業が取り組んでいる具体的な施策について、その背景や導入時の課題、そして期待される効果までを詳しくご紹介します。

経営理念・方針の策定:企業文化として健康を根付かせる

健康経営を進めるには、まず経営トップが「健康」を大切な経営資源として明確に位置づけることが重要です。多くの企業では、健康経営の方針を定めた「健康宣言」を発表し、社内外に向けて発信しています。これにより、従業員の健康を支えることが会社の責任であり、企業の成長にもつながるという意識が根付いていきます。

導入時の課題

経営層の理解が浅いと、健康経営が単なる福利厚生の一部と見なされてしまい、十分な予算や人員が確保されないことがあります。また、従業員の側も「会社がどこまで本気なのか?」と懐疑的になることがあり、積極的に関与してもらうのが難しい場面もありました。

期待される効果

経営層が明確にメッセージを発信することで、健康経営が会社全体の文化として浸透しやすくなります。従業員の意識も高まり、自ら健康を意識する行動が増えていきます。また、外部に向けても「従業員を大切にする企業」というイメージが強まり、採用活動や企業ブランドの向上にもつながります。

組織体制の構築:健康経営を推進するチームを作る

健康経営を効果的に進めるには、専任のチームを作ることが大切です。ある企業では、人事部内に「健康経営推進チーム」を設置し、産業医や保健師、健康保険組合と連携しながら施策を進めています。こうした体制を整えることで、従業員一人ひとりの健康状態を把握し、適切なサポートができるようになります。

導入時の課題

健康経営は人事・総務・産業医・保健師など、複数の部門にまたがるため、誰が主導するのかが曖昧になりがちでした。また、健康施策の効果をデータで示すことが難しく、導入の説得力を高めるための工夫も必要でした。

期待される効果

専門チームがあることで、施策の企画から実施、効果測定までスムーズに進めることができます。健康診断の結果を活用しやすくなり、従業員の健康リスクをデータで可視化することで、より効果的なサポートが可能になります。

健康診断とフォローアップ:受診だけで終わらせない仕組みづくり

定期健康診断は、多くの企業で実施されていますが、「受診率が伸びない」「診断結果を活かせていない」という課題を抱えている企業も少なくありません。そこで、一部の企業では、健康診断の受診を義務化し、未受診者へのフォローを徹底する取り組みを行っています。また、診断結果をもとに保健指導を実施し、従業員一人ひとりの健康維持をサポートする動きも広がっています。

導入時の課題

忙しさを理由に健康診断を受けない従業員がいることや、診断を受けても結果を十分に活用できていないケースが多いことが課題でした。また、健診後のフォローがないと、生活習慣を見直すきっかけになりにくいという問題もありました。

期待される効果

受診率を高めることで、従業員の健康リスクを早期に把握し、必要な対策を取ることができます。さらに、診断結果を活用したフォローアップが充実することで、健康管理の意識が高まり、生活習慣の改善につながります。

生活習慣病予防:運動や食生活の改善をサポート

生活習慣病を防ぐために、企業では運動や食生活の改善をサポートする取り組みを強化しています。例えば、社員食堂で栄養バランスの良いメニューを提供したり、社内にフィットネス設備を設置したりする企業が増えています。また、スマートウォッチや歩数アプリを活用し、楽しみながら運動を続けられる仕組みを導入する動きもあります。

導入時の課題

「健康のために運動が大事」とわかっていても、実際に行動を変えるのは簡単ではありません。特に忙しい従業員ほど運動の時間を確保しづらく、健康習慣の定着が難しいという問題がありました。

期待される効果

運動や食生活の改善が進むことで、生活習慣病のリスクが低減し、健康的なライフスタイルを維持しやすくなります。また、従業員が健康になることで、仕事のパフォーマンス向上や欠勤率の低下も期待できます。

健康経営の取り組みには、企業ごとにさまざまな工夫が見られます。一つひとつの施策には課題もありますが、それを乗り越えることで、従業員の健康維持や生産性の向上といった大きな成果が得られます。これから健康経営を導入しようと考えている企業も、すでに取り組んでいる企業も、自社の状況に合った施策を取り入れることで、より働きやすい環境を整えていくことができるでしょう。

参照:健康経営銘柄選定企業紹介レポート(経済産業省)

健康経営の取り組みの流れ

実際に健康経営を取り入れるにはどうしたらよいのでしょうか?

健康経営の進め方について説明します。

経営トップのコミットメントと健康宣言の策定

企業における健康経営を成功させるためには、経営トップの強いリーダーシップが不可欠です。経営層が従業員の健康を企業の重要な資産と捉え、その維持・向上に積極的に関与することで、健康経営の取り組みが社内に定着しやすくなります。また、経営トップが率先して健康経営を推進する姿勢を示すことで、従業員のモチベーション向上や組織の活性化にもつながります。

その第一歩として、企業としての「健康宣言」を策定し、社内外に向けて発信することが重要です。健康宣言を通じて、企業の健康経営への方針や取り組みの方向性を明確にし、従業員や関係者の意識を統一することで、より効果的な施策の実施が可能になります。

経営者の理解と意識改革

経営トップが健康経営の必要性を理解し、積極的に推進する姿勢を示すことが重要です。

以下のポイントを押さえながら、経営者の意識改革を行います。

- 健康経営のメリット(生産性向上・企業イメージ向上・医療費削減など)を明確にする。

- 健康経営の成功事例を参考にし、導入の意義を社内で共有する。

- 人事部や産業医と連携し、経営者がリーダーシップを発揮する体制を作る。

健康宣言の策定

健康経営を進めるためには、企業としての方針を明確にし、社内外に発信する「健康宣言」を作成します。

健康宣言の例:

「当社は、従業員が健康で活き活きと働ける環境を提供することを経営の重要課題と位置付け、健康経営に取り組みます。」

健康宣言は以下の方法で社内外に発信すると効果的です。

- 会社の公式サイトや社内報で公開

- 健康経営に関する社内ミーティングを開催

- ポスターや社内報等で周知

推進体制の構築

健康経営を効果的に進めるためには、明確な推進体制を構築し、関係者がそれぞれの役割を果たせる仕組みを作ることが重要です。健康経営は経営トップの意向だけで実現するものではなく、人事部、産業医、保健師、管理職、従業員代表など、多様な立場の人々が協力しながら取り組む必要があります。

推進体制をしっかりと整えることで、施策の計画・実施・評価をスムーズに進めることができ、従業員一人ひとりの健康維持・向上につながります。また、組織全体で健康経営の意識を高めることで、継続的な改善が可能となり、より実効性の高い取り組みが実現できます。

(1) 健康経営推進チームの編成

健康経営を実施するための専門チームを設け、担当者を決めることが重要です。

推進チームのメンバー例:

| 役職 | 役割 |

|---|---|

| 経営層 | 方針策定・リーダーシップ発揮 |

| 人事部 | 健康施策の運営・管理 |

| 産業医・保健師 | 医療的アドバイス・健康相談対応 |

| 労働組合代表 | 従業員の意見の反映 |

| 総務部 | 労働環境整備・安全衛生管理 |

| 各部署の代表者 | 部署ごとの施策展開 |

(2) 役割と責任の明確化

健康経営を成功させるには、各関係者の役割と責任を明確にし、連携を強化することが重要です。

経営層は、健康経営を企業戦略として位置づけ、ビジョンを示し、施策の実行を支援します。

人事部は、健康診断やメンタルヘルス対策を企画・運営し、健康意識の向上を推進します。

産業医・保健師は、健康診断のフォローやメンタルヘルスケアを行い、医学的な助言を提供します。

管理職は、部下の健康状態を把握し、健康施策への参加を促します。

労働組合・従業員代表は、従業員の意見を集約し、施策の改善に貢献します。

総務部は、職場環境の整備や安全衛生管理を担当し、健康的な職場作りを支援します。

各部門が役割を果たしながら連携することで、健康経営の効果を高め、従業員の健康維持と生産性向上につなげることができます。

現状の健康課題の把握

健康経営を効果的に進めるためには、まず企業内の健康課題を把握し、従業員の健康状態や職場環境の問題点を明確にすることが重要です。健康課題を正しく理解することで、必要な施策を的確に計画し、健康リスクを最小限に抑えることができます。

(1) 健康診断・ストレスチェックの活用

健康経営の方針を決める前に、現状の健康課題を把握することが大切です。

以下のデータを収集・分析します。

| 項目 | 具体的な指標 |

|---|---|

| 健康診断 | 受診率・有所見率(異常がある従業員の割合) |

| ストレスチェック | メンタルヘルス不調者の割合・ストレス要因 |

| 労働時間 | 長時間労働者の割合・平均残業時間 |

| 有給取得率 | 年間取得率・取得日数の平均 |

(2) 従業員アンケートの実施

健康経営を成功させるには、従業員の意識やニーズを把握することも重要です。

そのため、アンケートを実施し、従業員が抱える健康課題を直接把握します。

アンケートの質問例:

- 日常の健康状態について(疲労感、体調不良の有無)

- メンタルヘルスについて(ストレスの感じ方、職場環境の満足度)

- 食生活や運動習慣について(バランスの取れた食事の摂取状況、運動頻度)

- 勤務環境について(長時間労働の有無、休暇取得状況)

- 会社に期待する健康施策(必要なサポートや希望する取り組み)

アンケート結果を分析し、従業員の健康ニーズに合った施策を検討することで、より実効性の高い健康経営を推進できます。

具体的な施策の立案と実施

(1) 健康診断の強化

- 健康診断の受診率100%を目指す

- 受診結果のフォローアップ(産業医面談・健康指導)

(2) メンタルヘルス対策

- ストレスチェックの定期実施

- 社内相談窓口の設置

- 社外EAP(従業員支援プログラム)の活用

(3) 労働環境の改善

- 長時間労働の是正(ノー残業デーの導入)

- 有給休暇取得の推進(計画的付与制度)

(4) 運動促進プログラム

- 社内での健康イベント(ウォーキングチャレンジなど)

- スポーツジム補助金制度

(5) 食生活改善支援

- 社員食堂での健康メニュー提供

- 栄養士による食事相談

(6) 健康教育とセミナーの実施

- 禁煙・減酒・睡眠改善セミナー

- 社員向け健康ニュースレター配信

評価と改善

健康経営を効果的に継続するためには、実施した施策の成果を定期的に評価し、課題を見つけて改善していくことが重要です。評価と改善のプロセスを確立することで、施策の有効性を高め、従業員の健康増進と企業の成長につなげることができます。

(1) 健康指標のモニタリング

健康経営の成果を測るために、定期的にデータを収集し、分析を行います。評価の際には、以下のような指標を活用します。

- 健康診断の結果:従業員の受診率や異常所見率を把握し、健康リスクの傾向を分析する。

- ストレスチェックの結果:高ストレス者の割合や職場ごとのストレス傾向を確認し、メンタルヘルス対策の改善点を見つける。

- 労働時間の状況:平均残業時間や長時間労働者の割合を分析し、労働環境の適正化を図る。

- 有給休暇の取得率:休暇の取得状況を把握し、適切なワークライフバランスが保たれているかを確認する。

- 離職率・定着率:健康施策の影響を検証し、従業員の定着率向上に寄与しているかを評価する。

定期的にデータを収集し、推移を確認することで、健康経営の施策がどの程度効果を上げているかを判断します。

(2) 従業員のフィードバックを収集

健康施策が従業員にとって本当に有益なものになっているかを確認するため、アンケートや意見交換の場を設けます。

- 従業員アンケートの実施:健康経営の施策に対する満足度や改善点について意見を集める。

- 定期的なヒアリング:管理職や産業医が従業員の声を直接聞き、具体的な課題を把握する。

- 匿名の意見投稿制度:気軽に意見を伝えられる仕組みを作り、施策の改善に活かす。

従業員の意見を施策に反映することで、より実効性のある健康経営を実現できます。

(3) 改善策の立案と実行

評価の結果や従業員のフィードバックをもとに、必要な改善策を立案し、継続的な健康経営の推進を図ります。

- 健康施策の見直し:効果が低い施策は改善・中止し、より実効性の高い施策を導入する。

- 新たな取り組みの導入:従業員のニーズに合わせて、新たな健康施策や研修を実施する。

- 施策の周知方法の工夫:健康施策の認知度向上のために、社内報やデジタル掲示板を活用する。

評価と改善のプロセスを繰り返しながら、より効果的な健康経営を目指します。

(4) 社内外への情報発信

健康経営の取り組みを社内外に発信することで、従業員のモチベーション向上や企業イメージの向上につなげます。

- 社内向けの情報発信:社内報やミーティングで健康施策の成果や改善点を共有し、従業員の意識を高める。

- 外部認定の取得:「健康経営優良法人認定制度」などの認定を取得し、企業の健康経営への取り組みをアピールする。

- ウェブサイトやSNSでの情報発信:健康経営の取り組みを社外にも発信し、企業価値の向上を図る。

健康経営の成果を積極的に発信することで、従業員のエンゲージメント向上や、企業ブランドの強化につながります。

健康経営は、実施するだけでなく、評価と改善を繰り返すことでより効果的なものになります。

① 健康指標のモニタリングを行い、施策の成果を定量的に評価する。

② 従業員のフィードバックを収集し、施策の実効性を確認する。

③ 改善策を立案し、実行することで、より良い施策へと発展させる。

④ 社内外への情報発信を行い、企業の健康経営の価値を高める。

このPDCAサイクルを継続的に回すことで、企業の健康経営が定着し、従業員の健康増進と企業の成長が実現できます。

おわりに

健康経営について、その目的や具体的な取り組み事例についてお伝えしてきました。難しく感じられるかもしれませんが、自社の現状を把握し、他社の事例を参考に、できるところから実施してみることが大切です。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

(参照)

健康経営の考え方(NPO法人健康経営研究会)

健康経営銘柄(経済産業省)

厚生労働省ストレスチェック制定委員メンバーの精神科産業医が運営整備を行っている日本CHRコンサルティングでは、健康経営優良法人取得サポートをはじめ、健康経営銘柄、ホワイト500の取得をサポートしております。お気軽にお問い合わせ下さい。