こんな経験、ありませんか?

「おはようございます」とあいさつしても、返ってこない。

会議で発言しても、話を遮られる。

いつの間にか、ランチの誘いも、雑談の輪からも外れている——。

明確な暴言やいじめではないけれど、「なんとなく冷たい」「存在をスルーされているような気がする」…そんな経験、ありませんか?

それはもしかすると、「インシビリティ」と呼ばれる行動かもしれません。

インシビリティとは何か?

「インシビリティ(Incivility)」とは、直訳すると「無礼さ」「配慮のなさ」といった意味です。

職場におけるインシビリティは、他人に対する尊敬や思いやりを欠いた行動を指します。

それはあいさつを返さないことかもしれないし、情報共有のメールに入れないことかもしれません。

パワハラのように明確な言葉の攻撃ではないため、見過ごされやすく、本人も「気のせいかな」と思ってしまいがちです。

でも、そうした小さな行動の積み重ねが、じわじわと心をすり減らしていくのです。

どんな行動がインシビリティ?

インシビリティにあたる行動には、次のようなものがあります。

- あいさつをしても返されない

- メールやチャットの返信が放置される

- 話しかけても目も合わせずスルーされる

- 会議や雑談で発言しても遮られる

- グループLINEやメールの情報共有から外される

- お昼や飲み会にいつも誘われない

- 表面上は丁寧だけど、態度に冷たさがにじみ出ている

どれも一見「些細なこと」に見えますが、このような言動が繰り返されると、「自分は大切にされていない」と感じ、知らず知らずのうちに大きな孤立感やストレス・不信感を抱くようになります。

リモート環境では「インシビリティ」が増加する傾向

特にリモートワークの環境では、他者からの存在が見えづらくなる傾向があります。対面では挨拶やアイコンタクトといったちょっとしたやり取りが、相手の存在感や関係性を築くうえで大切な役割を果たしますが、オンラインではそうしたやり取りが省かれがちです。そのうえ物理的な距離も加わるため、無視や軽視といった行為が表面化しにくくなります。たとえば、会議中にチャットで発言してもスルーされたり、意見を述べても反応がないといった場面があっても、それが問題として認識されずに流されてしまうことが少なくありません。

こうした状況が常態化すると、メンバーのモチベーション低下や心理的安全性の喪失につながり、チーム全体のコミュニケーションやパフォーマンスにも悪影響を及ぼしかねません。

なぜ問題なのか?

インシビリティが問題なのは、「そこにいていい」という感覚を奪うことにあります。

人は誰でも、自分の存在が認められていると感じることで安心し、仕事に集中できます。

しかし、無視や軽視が続くと「私はここにいていいのか」と不安になり、やがて心のエネルギーを消耗していきます。

また、こうした空気が職場に広がると、他の人も気を遣って沈黙したり、連鎖的に排除の空気が生まれたりすることも。

つまり、個人だけでなくチーム全体の雰囲気やパフォーマンスにも悪影響を与えるのです。

どう対処すればいいのか?

被害を受けていると感じたら

- 自分の感覚を大事にする:「気のせい」ではなく、事実として捉えてOKです。

- できるだけ記録をとる(日時・状況・相手の行動など)

- 信頼できる同僚や上司に相談する

- 人事や労働相談窓口など、チーム以外の組織に相談するのも手段のひとつです。

もしかして自分がしているかも?と思ったら

「挨拶、返してたかな?」

「気づかずに、ある人を輪に入れてなかったかも?」

そんなふうに日常の行動を少しだけ振り返るだけでも、大きな意味があります。

職場に与えるじわじわダメージ

インシビリティの怖いところは、「はっきりとした被害が見えにくい」という点です。本人も「ただの気のせいかも…」と受け流してしまいがちですが、実際には以下のような悪影響が起こっています。

-

チーム内の信頼関係が崩れる

-

モチベーションの低下

-

離職意向が高まる

-

生産性の低下

-

職場全体の雰囲気が悪化する

さらに問題なのは、インシビリティは連鎖するということ。冷たい対応を受けた人が、別の誰かにも同じような態度を取ってしまい、悪循環に陥ることがあるのです。

インシビリティは、ハラスメントの前段階

インシビリティは、一見すると悪意がないようにも見えます。

ですが、繰り返されることでその人の職場での居場所を奪い、心のエネルギーをじわじわと削っていくのです。

実は、多くの深刻なハラスメントも、こうした小さなインシビリティから始まります。

だからこそ、「まだ明確なハラスメントではないから大丈夫」と見過ごすのはとても危険です。

自覚のない行為だからこそ、職場の対応が必要

インシビリティの問題は、加害する側も無自覚であることが多いという点です。

- 「忙しくて挨拶を返せなかった」

- 「つい仲のいい人だけ誘ってしまった」

そんなちょっとしたうっかりが、他者にとっては「自分が無視された」という深い傷になることもあります。

そして被害を受けた側も、「気のせいかも」「自分が悪いのかも」と感じて、声を上げにくくなる。

結果として、孤立やメンタル不調を招くケースも少なくありません。

だからこそ、職場として「小さな違和感」にも気づき、向き合える環境づくりが大切です。

小さな違和感を減らす

・情報共有や声かけの偏りがないか、チームで振り返る機会をつくる

・インシビリティのようなグレーゾーンにも気づけるよう、職場内での研修や共有を行う

個人だけでなく、組織として見えないハラスメントに対する感度を高めていくことが、

深刻なトラブルや孤立を未然に防ぐ第一歩となります。

インシビリティにどう向き合う?職場でできること

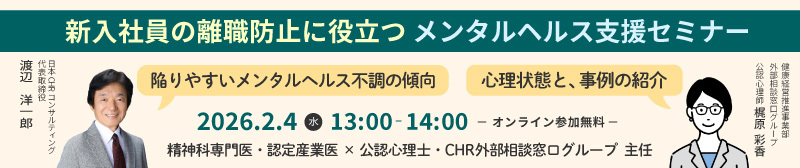

このじわじわくる職場の不快感を防ぐには、組織全体でインシビリティに向き合う姿勢が大切です。おすすめの取り組みが、「インシビリティ研修」の導入です。

インシビリティ研修では、

-

自分では気づかない無意識の無礼に気づく

-

相手の立場に立ったコミュニケーションを学ぶ

-

チームでの対話やロールプレイを通じて、信頼関係を築く

といった実践的な内容を学べます。

加えて、日常的に次のような職場づくりを心がけると効果的です。

-

上司やリーダーが率先して丁寧なコミュニケーションをとる

-

お互いの違いを尊重し、感謝を伝え合う文化を作る

-

定期的に気軽に話せる場(1on1など)を設ける

職場でできる最初の一歩

インシビリティは、放置すればチームの信頼や雰囲気をじわじわとむしばみます。でも逆に言えば、早い段階で気づき、共有することができれば、深刻な孤立やハラスメントを防ぐことができます。まずできることは、「インシビリティという言葉を職場で知ってもらうこと」です。小さな気づきを共有するだけでも、無意識の行動を見直すきっかけになります。「これって、もしかして…?」と振り返る土壌が生まれれば、自然と声のかけやすい空気も育ちます。

研修で取り上げる、朝礼で紹介する、社内メールで共有する──

どんな方法でも構いません。「知っているかどうか」が、誰かの居場所を守ることにつながります。

今日からできる3つの対応策

① まず、自分のふるまいに気づくこと

「最近、忙しさにかまけて返事が雑になってないかな?」

「態度や表情で、無意識に誰かを遠ざけてないかな?」

一度、自分の日常の当たり前を見直してみましょう。

② 無礼に気づいても、感情的に返さない

もし誰かから冷たい対応を受けても、すぐに「なんなの?」と反応しないこと。

「たまたま余裕がなかったのかも」と受け流す力も、大人のスキルの一つです。

③ 小さな配慮を続ける

「ありがとう」「助かりました」「それいいですね」

ちょっとした言葉や表情が、インシビリティの予防になります。誰かに配慮することは、自分を守ることにもつながるのです。

小さな気づきが、大きな変化に

インシビリティは、誰でも「うっかり」やってしまうこともあります。

でも、誰かの心に静かにダメージを与えているかもしれない。

だからこそ、気づくこと・向き合うことが大切です。

小さなあいさつひとつ、さりげない声かけひとつが、

誰かにとっては「自分の存在がちゃんと見られている」と感じる大きな支えになります。

小さな思いやりが、職場を変える

ささいなことかもしれませんが、ほんの小さな無礼であってもその積み重ねが、職場の雰囲気や働く人の気持ちに大きな影響を与えることもあるのです。

「別に悪気はなかった」が通用しない時代。

だからこそ、相手の立場を考えるという一歩が、働きやすい職場をつくる鍵になります。

自分も、そしてチームも気持ちよく働けるように。

まずは身近なところから、少しずつ見直してみませんか?