働き方改革やメンタルヘルス対策が重視される今、従業員の健康を守り、安心して働ける職場環境をつくることは企業にとって欠かせない課題となっています。そんな中で注目されているのが「産業医」の存在です。

産業医は、企業における健康管理の専門家として、労働者の健康保持や職場環境の改善に関わる重要な役割を担っています。しかし、「産業医って何をする人?」「どんなときに必要なの?」「専属と嘱託の違いは?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、産業医の基本的な役割や設置基準、業務内容、さらに「専属産業医」と「嘱託産業医」の違いまで、わかりやすく解説します。初めて産業医制度について知りたい方から、実務に携わる人事・労務担当者まで、ぜひ参考にしてください。

産業医とは?

産業医は、労働者の健康保持・増進と安全で快適な職場づくりのために活動する医師です。企業においては、労働安全衛生法に基づき、労働者が50人以上を超える事業場では産業医の選任が義務付けられています。

産業医の職務は法律上9つに分類されています。

産業医の職務(安衛則第14条第1項)

①健康診断の実施とその結果に基づく措置

②長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置

③ストレスチェックとストレスチェックにおける

高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置

④作業環境の維持管理

⑤作業管理

⑥上記以外の労働者の健康管理

⑦健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置

⑧衛生教育

⑨労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

参照:厚生労働省「産業医の職務内容等」

産業医になるための要件とは?―医師でも特別な研修が必要

産業医は、すべての医師が自動的になれるわけではありません。労働安全衛生法に基づき、産業医として認められるには、医師免許を持っていることに加え、産業医学に関する専門的な知識や所定の研修を修了している必要があります。

資格要件は、1996年(平成8年)の労働安全衛生法の改正によって、法的に明確化されました。改正後は、「労働者の健康管理などを行うために必要な医学的知識を有し、厚生労働省令で定められた一定の基準を満たしていること」が、産業医として従事するための条件とされています(安衛法第14条第2項)。

なお、「一定の基準」については、以下のように定められています。

(安衛則第14条第2項)

- 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

- 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

産業医と一般の臨床医の違いとは?

医師というと、病院やクリニックで診察や治療を行う「臨床医(診療医)」を思い浮かべる方が多いと思います。しかし、「産業医」も医師でありながら、まったく異なる視点と役割を持って働いています。

ここでは、産業医と臨床医の違いをわかりやすく解説していきます。

| 項目 | 産業医 | 臨床医 |

|---|---|---|

| 対象 | 職場全体・労働者の集団 | 病気やけがをした個人の患者 |

| 活動場所 | 企業・工場・事業所などの職場 | 病院・クリニックなどの医療機関 |

| 目的 | 病気の予防と健康の維持・職場環境の改善 | 病気やけがの診断・治療 |

| アプローチ | 医学+労働衛生・法令・人事制度の知識 | 医学的診断と治療中心 |

| 連携 | 従業員・上司・人事・経営層 | 患者本人とその家族 |

対象の違い

臨床医は、来院した患者1人ひとりの症状を診察・治療します。一方で産業医は、職場に勤務するすべての労働者を対象に、健康と安全を守るための助言や指導を行います。

活動場所の違い

臨床医は医療施設に所属し、患者を迎える形で診察を行います。一方、産業医は企業に出向き、職場を巡視したり、従業員の面談を行ったり、管理職へ改善提案を行ったりします。

とくに産業医は「職場環境」という医療現場とは異なるフィールドで活動している点が大きな違いです。

目的の違い

臨床医の主な役割は、患者の病気を見つけて治療することです。対して産業医は、従業員が病気にならないよう「予防」に重点を置きます。

たとえば、長時間労働や職場ストレスが原因で体調を崩す前に、産業医が早期に面談を行い、対策を提案するなど、未然防止を目的とした取り組みを行います。

アプローチの違い

産業医は医学的知識だけでなく、労働安全衛生法や企業の人事制度、労務管理などにも精通している必要があります。従業員の健康を守るために、組織全体に働きかける力が求められます。

例えば、うつ病で休職していた従業員の職場復帰支援を行う場合、産業医は単に医学的な回復を確認するだけでなく、「職場の環境は改善されたか」「本人の業務負荷は調整されているか」など、復帰後の働きやすさにも配慮する必要があります。

連携相手の違い

臨床医は患者とその家族との関係が中心です。一方、産業医は従業員だけでなく、人事部門、管理職、経営者とも連携を取りながら、職場全体の健康と安全を守る役割を担っています。

とくに、企業側と従業員の間に立って中立的な立場で助言を行う産業医の役割は、専門知識だけでなく高度な対人スキルも求められます。

産業医は、従業員の健康を「予防」の視点から支える存在です。治療を行う臨床医とは異なり、働く環境や組織との関わりを通じて、より広い視野で健康管理に携わります。企業における健康経営やメンタルヘルス対策が重視される今、産業医の重要性はますます高まっています。

参照:

「産業医について」(厚生労働省)

「現行の産業医制度の概要等」(厚生労働省)

産業医の役割

それでは産業医の役割の内容について詳しく見ていきます。

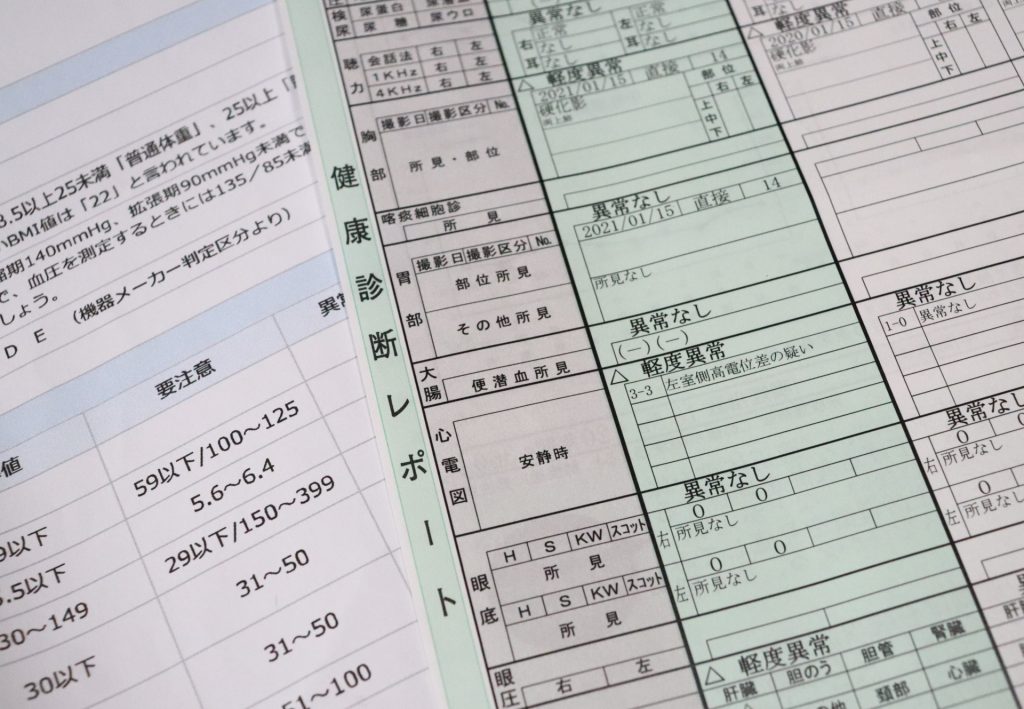

健康診断とその結果に基づく措置

産業医の基本的な役割のひとつが、従業員の健康診断に関する対応です。企業は法律により、定期的に従業員に健康診断を受けさせる義務がありますが、その結果を評価し、健康上の問題が見つかった場合に産業医が介入します。

健康診断の結果が会社に届いたら、企業は産業医に目を通してもらい、就労に問題はないか、「要受診」「要医療」と記載されている従業員に対しては、産業医との面談の場を設け、受診勧奨や保健指導を行います。

例えば、高血圧や糖尿病などの兆候が見られる従業員に対して、医師としての見地から生活改善のアドバイスを行ったり、病院での受診を促したりします。また、職務の軽減や就業制限の提案など、実務に即した助言も行います。

健康診断は単なるチェックではなく、従業員の健康リスクを早期に把握し、働きやすい環境を整える第一歩です。

治療と仕事の両立支援

近年、治療をしながら就労する労働者は増加傾向にあります。治療をしながら働く従業員がいる場合は、産業医との面談の場を設け、就労の可否や配慮の必要性等について従業員がアドバイスをもらえるようにします。また企業が産業医に意見を求めることで、従業員が治療と仕事を両立しやすい環境を整えることにも繋がります。

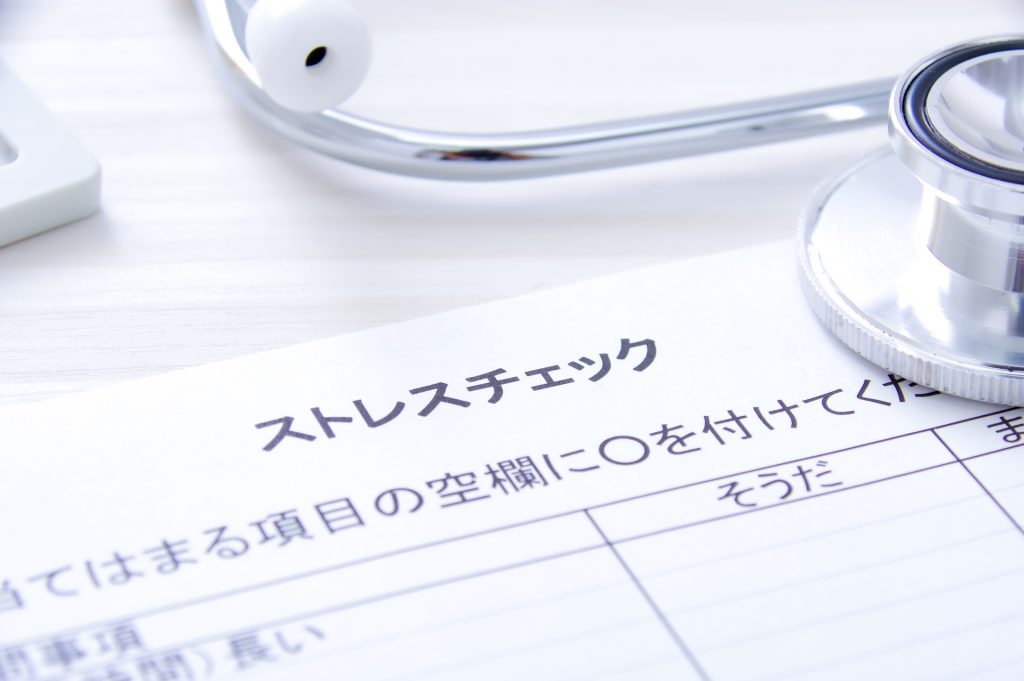

ストレスチェック制度への対応

ストレスチェックは、常時雇用の従業員50名以上の職場に対して、毎年実施が義務付けられています。

ストレスチェック制度において産業医は、実施者の役割を担うことが望ましいとされています。実施者は、専門的な見地からアドバイスや判断が求められます。

長時間労働者への面接指導

産業医は、長時間労働による健康リスクを防ぐため、一定の基準を超えて働いた労働者に対して面接指導を行います。面接指導の対象は以下の通りです。

一般の労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)

月80時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が見られる場合、本人の申出により面接指導を実施します。なお、申出がなくても事業者は実施に努める必要があります。

研究開発業務に従事する労働者

上記に加えて、月100時間を超える時間外・休日労働を行った場合、申出があれば面接指導を行います。

高度プロフェッショナル制度の適用者

週あたりの健康管理時間が40時間を超え、その超過分が月100時間を超えた場合に申出があれば対象となります。

面接では、勤務時間、疲労の蓄積状況、心身の健康状態などを把握し、必要に応じて労働時間の見直しや業務内容の調整について、事業者へ助言します。これは労働者の健康を守ると同時に、過重労働によるトラブルを未然に防ぐ重要な取り組みです。

参照:「医師による面接指導とは」こころの耳(厚生労働省)

職場巡視

産業医は、労働者の健康を守るために、職場の環境や作業状況を定期的に確認する「職場巡視」を行っています。この巡視を通じて、作業方法や衛生状態に有害な要因がないかをチェックし、問題があれば直ちに改善措置を講じることが求められています。

職場巡視の頻度

事業者から産業医への定期的な情報提供例

長時間労働者に関する情報: 時間外・休日労働が月100時間を超えた労働者の氏名とその労働時間数。

衛生管理者の職場巡視結果: 週1回以上行われる衛生管理者の職場巡視の結果報告。

衛生委員会で定めたその他の情報: 新規に使用される予定の化学物質や設備名、作業条件、業務内容、労働者の

これらの情報提供により、産業医は職場巡視の頻度を状況に応じて柔軟に設定し、労働者の健康管理を効果的に行うことが可能となります。

参照:産業医の職務、必要な情報例、職場巡視等について(厚生労働省)

衛生委員会

産業医は衛生委員会の構成メンバーです。産業は、健康管理体制や働き方等について医学的な立場からアドバイスするとともに、衛生委員会に参加することで職場の課題等をより一層理解することができます。

情報管理

産業医は従業員の健康情報について、取り扱いには注意が必要です。

病気の悪化を防ぐための職場での配慮が必要な場合は、プライバシー保護の配慮をしながら、従業員の健康状態について本人と同意をとり、適切な形で加工し、企業へ説明し、職場環境改善につなげることも重要な役割です。

産業医の配置人数|従業員50人以上では義務

産業医は常時雇用の従業員50人以上の職場で選任することが義務付けられています。配置人数は事業場の規模に応じて異なります。

【従業員数と産業医配置人数】

| 常時雇用の従業員数 | 産業医配置人数 |

| 50人未満 | 産業医の選任義務なし |

| 50人以上999人以下 | 1名以上選任(嘱託可) |

| 1,000人以上3,000人未満 | 1名以上選任(専属) |

| 3,001人以上 | 2名以上選任(専属) |

有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要です。

有害業務は安全衛生規則において定義されています。

労働安全衛生規則13条1項2号

イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ 異常気圧下における業務

ヘ さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

ト 重量物の取扱い等重激な業務

チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ 坑内における業務

ヌ 深夜業を含む業務

ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫 酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ず る有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ 原体によって汚染のおそれが著しい業務

カ その他厚生労働大臣が定める業務

産業医|嘱託と専属の違い

「嘱託産業医」と「専属産業医」の基本的な職務内容は変わりありません。

「嘱託産業医」と「専属産業医」の違いは、大きく2つあります。

まずひとつめは、事業所の規模です。

| 嘱託産業医 | 50人以上999人以下の小規模な事業所 1名以上選任(嘱託可) |

| 専属産業医 | 大規模な事業所(従業員1,000人以上) 1,000人以上3,000人未満:1名以上選任 3,001人以上:2名以上選任 |

次に異なる点は、企業への訪問頻度です。

| 嘱託産業医 |

非常勤の産業医 月1回以上または所定の情報が提供されている場合は2ヶ月に1回以上、事業場を訪問 他事業場の産業医と兼任可能 |

| 専属産業医 |

常勤の産業医 要件を満たす場合に限り非専属事業場の産業医の兼務が可能 |

専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務することができる要件

- 選任産業医の事業場と非専属事業場が、労働衛生管理が相互に密接し関連して行われている、労働様態が類似し、一体として産業保健活動を行うことが効率的である

- 兼務する事業場の数や対象労働者数については、職務に支障がない範囲内であり、衛生委員会等で調査審議を行う

- 対象労働者の総数は3,000人を超えてはならない

専属産業医が非専属事業場の産業医を兼務することができる場 合は、以下のすべての要件に該当するものとする。

- 専属産業医の所属する事業場と非専属事業場とが、[1]労働衛 生に関する協議組織が設置されている等労働衛生管理が相互に 密接し関連して行われていること、[2]労働の態様が類似していること等一体として産業保健活動を行うことが効率的であること。

- 専属産業医が兼務する事業場の数、対象労働者数については、 専属産業医としての趣旨及び非専属事業場への訪問頻度や事業 場間の移動に必要な時間を踏まえ、その職務の遂行に支障を生じ ない範囲内とし、衛生委員会等で調査審議を行うこと。 なお、非専属事業場への訪問頻度として、労働安全衛生規則(昭 和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。)第 15 条に基 づき、少なくとも毎月1回(同条で定める条件を満たす場合は少 なくとも2月に1回)、産業医が定期巡視を実地で実施する必要 があることに留意すること。

- 対象労働者の総数については、労働安全衛生規則第 13 条第1 項第4号の規定に準じ、3千人を超えてはならないこと。

産業医選任の届出と罰則

産業医の選任義務

| 従業員数 | 1〜49人 | 50~999人 | 1000~3000人 | 3001人以上 |

| 産業医の選任義務内容 | 選任義務なし (医師等による 健康管理等の努力義務) |

(嘱託可※) | 産業医 (専属) | 2人以上の産業医 (専属) |

(※ただし、有害業務に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要。)

産業医の選任義務

産業医の選任義務は、労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第13条第1項で定められています。

産業医は選任義務が発生してから14日以内に選任する義務があり、産業医選任後は遅滞なく所轄の労働基準監督署へ選任届を提出する必要があります。

産業医を選任しなかった場合の罰則

産業医の選任義務があるにもかかわらず選任しない事業所に対しては、50万円以下の罰金を支払う罰則規定があります(労働安全衛生法第120条)。

産業医|職場訪問頻度

産業医の職場訪問の頻度は、所定の情報が毎月報告される場合は2ヶ月に1回以上です。

所定の情報

ア:衛生管理者が少なくとも毎週1回行う作業場等の巡視の結果

・ 巡視を行った衛生管理者の氏名、巡視の日時、巡視した場所

・ 巡視を行った衛生管理者が

「設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるとき」と

判断した場合における有害事項及び講じた措置の内容

・ その他労働衛生対策の推進にとって参考となる事項イ:アに掲げるもののほか、衛生委員会等の調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

ウ:休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が 1か月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報

引用:産業医制度に係る見直しについて(厚生労働省)

産業医の資格

産業医は、医師であり、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学の知識を有する次のいずれかの要件を備えた者から選任されます。

- 厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者

- 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者

- 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

- その他、厚生労働大臣が定める者

(労働安全衛生法第13条2項、規則第14条2項)

おわりに

産業医の職務内容を中心にまとめて解説いたしました。産業医は労働者が安心して働くことができるよう環境整備するためにも重要な役割を持ちます。働きやすい環境づくりのため、適切な産業医を選任することが大切です。

(参照)

産業医について〜その役割を知ってもらうために〜(厚生労働省)

中小企業事業者のために産業医ができること(厚生労働省)

産業医の関係法令(厚生労働省)

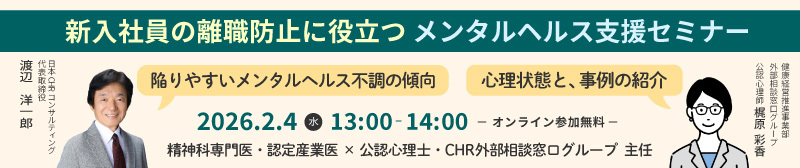

【従業員のメンタルヘルス対策を強化する産業保健体制の整備をお手伝いします】

産業医がいる企業様、いない企業様に合わせて、おすすめの体制を支援します。

企業のホームドクターである<産業医>を中心とした産業保健体制の整備をお手伝いします。

▼詳しくはこちらをクリック▼