女性の健康を支える職場づくり

近年、職場における「女性特有の健康課題」への配慮が注目されています。月経や更年期、不妊治療などの課題は、身体的・精神的な負担だけでなく、就業継続やパフォーマンスにも大きく影響します。

こうした背景から、企業が従業員の健康を経営戦略としてとらえる「健康経営」においても、女性の健康支援は欠かせない視点となっており、多くの企業が、より質の高い健康経営の実践に向けてこのテーマに取り組み始めています。

見えにくいけれど、確かにある「女性特有の健康課題」

女性が抱える健康課題は、職場では「言いづらい」「見えづらい」ものであることが少なくありません。代表的な課題として、次のようなものがあります。

- 月経随伴症状(PMS・月経困難症)

- 更年期症状

- 婦人科がん

- 不妊治療

これらは体調面だけでなく、仕事の集中力やパフォーマンス、さらには離職の引き金にもなりうるものです。

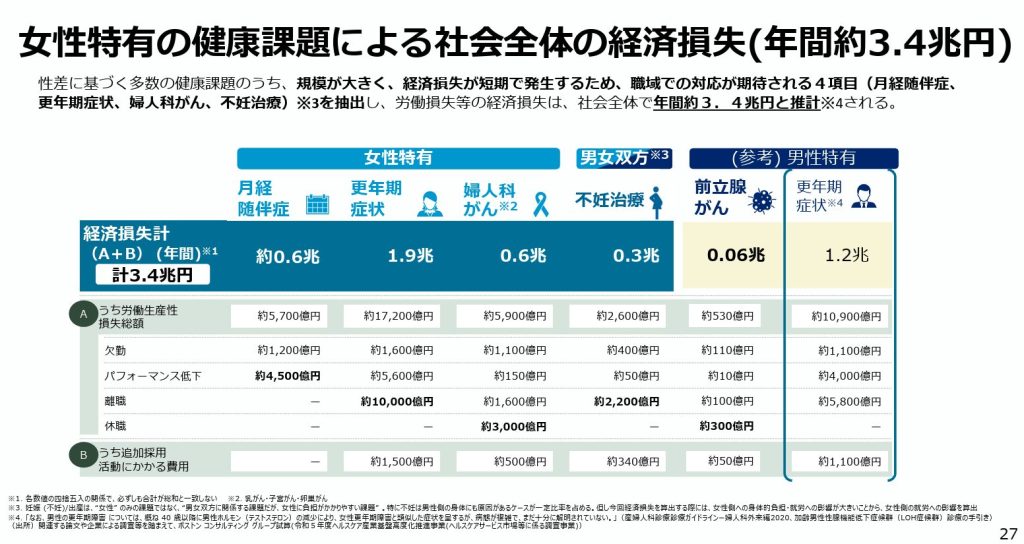

健康課題による「見えない損失」は約3.4兆円

ボストン・コンサルティング・グループによる調査(令和5年度)では、上記4つの女性特有の健康課題が原因で生じる社会全体の経済損失は約3.4兆円と推計されています。

この損失には、次のような要素が含まれています。

- 症状による欠勤や早退

- 体調不良によるパフォーマンスの低下

- 体調を理由とした離職・キャリア中断

男性特有の健康課題による損失(約1.3兆円)と比較しても、その規模の大きさがわかります。

<参照>経済産業省:健康経営における⼥性の健康課題に対する取組事例集

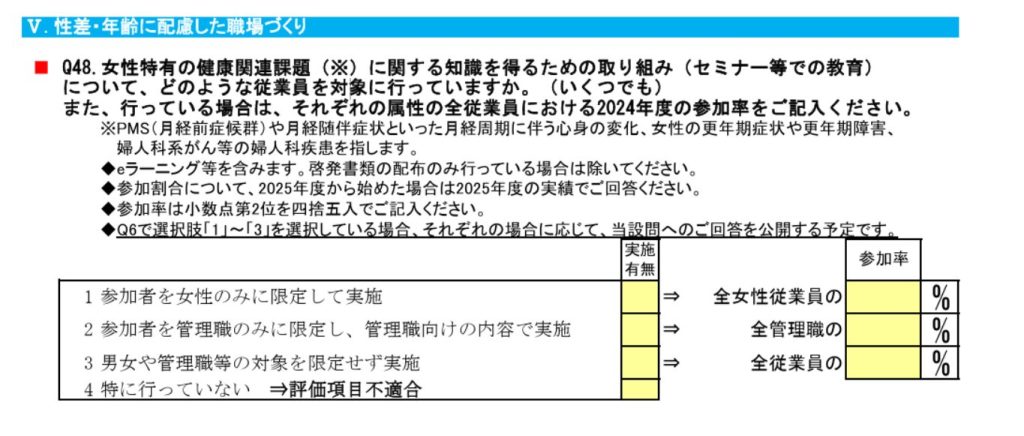

令和7年度 健康経営度調査【女性の健康に関する項目】前年との比較

このような課題に対して、経済産業省が公表した「令和7年度 健康経営度調査」には、女性の健康に関する取り組みを問う設問(大規模法人部門:Q48・49、中小規模法人部門:Q21)が設けられています。

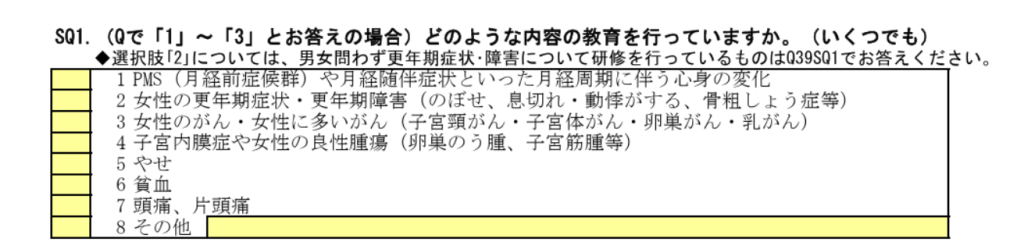

大規模法人部門:Q48

企業が従業員に対して PMS・妊娠・出産・更年期・婦人科疾患などに関する知識提供を実施しているか、さらに誰を対象にしているか(女性社員、管理職、全従業員など)を確認するものです。

大規模法人部門:Q49

評価設問:Q49

女性特有の健康関連課題に関する行動を促すために、どのような取り組みを行っているかを回答します。(複数回答可)※法令に基づく妊娠中の従業員に対する業務上の配慮に留まる取り組みは除きます。

| 番号 | 取り組み内容 |

|---|---|

| 1 | 婦人科健診・検診への金銭補助(がん検診含む) |

| 2 | 婦人科健診・検診の就業時間認定や特別有給休暇付与 |

| 3 | 保健師等による女性の健康専門相談窓口の設置(メール・電話相談含む) |

| 4 | 女性特有の健康課題に対応できる体制の構築(産業医・婦人科医配置、外部相談先紹介など) |

| 5 | 女性の健康推進を担う部署やプロジェクトチームの設置 |

| 6 | 妊婦健診など母性健康管理のためのサポート周知徹底 |

| 7 | 生理休暇を取得しやすい環境整備(有給化や管理職への周知徹底など) ※単に生理休暇の制度があるだけでなく、利用を促進する環境の整備が求められる |

| 8 | 更年期症状・障害の改善に向けた支援(通院時の有給特別休暇付与など) |

| 9 | 骨密度低下(骨粗鬆症)予防の支援(骨密度測定、サプリ提供など) |

| 10 | 女性専用休憩室の設置(法定休養室を除く) |

| 11 |

PMS(月経前症候群)軽減のための低用量ピルの費用補助 |

| 12 | 月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリを提供している |

| 13 | その他 |

| 14 |

特に行っていない(評価項目不適合) |

中小規模法人部門:Q21

評価設問:Q21

女性特有の健康関連課題に対応する環境の整備や、従業員が女性特有の健康関連課題に関する知識を得るためにどのような取り組みを行っていますか。(複数回答可)

※女性従業員がいない場合も、何らかの取り組みを行っていることをもって適合とされます。

| 番号 | 取り組み内容 |

|---|---|

| 1 | 婦人科がん検診への金銭補助を行っている |

| 2 | 女性に多く見られる疾患・症状に対する検診項目(例:甲状腺機能検査 等)への金銭補助を行っている |

| 3 | 婦人科健診・検診の就業時間認定や特別有給休暇付与 |

| 4 | 保健師等による女性の健康専門相談窓口の設置(メール・電話相談含む) |

| 5 | 女性特有の健康課題に対応できる体制の構築(産業医・婦人科医配置、外部相談先紹介など) |

| 6 | 女性の健康推進を担う部署やプロジェクトチームの設置 |

| 7 | 妊婦健診など母性健康管理のためのサポート周知徹底 |

| 8 | 生理休暇を取得しやすい環境整備(有給化や管理職への周知徹底など) ※単に生理休暇の制度があるだけでなく、利用を促進する環境の整備が求められる |

| 9 | 更年期症状・障害の改善に向けた支援(通院時の有給特別休暇付与など) |

| 10 | 骨密度低下(骨粗鬆症)予防の支援(骨密度測定、サプリ提供など) |

| 11 | 女性専用休憩室の設置(法定休養室を除く) |

| 12 | PMS(月経前症候群)軽減のための低用量ピルの費用補助 |

| 13 | 月経随伴症状の自己管理を支援するツールやアプリを提供している |

| 14 | 女性に多く見られる疾患・症状(例:やせ、冷え・のぼせ、片頭痛 等)に対し働く環境への配慮や、支援ツール・アプリを提供している |

| 15 |

妊娠中の従業員に対する業務上の配慮(健診時間の確保、休憩時間の確保、通勤負担の緩和など)の社内規定の明文化と周知を行っている |

|

16 |

女性の健康関連課題等に関する理解促進のための研修・セミナーを実施している |

| 17 |

特に行っていない ⇒評価項目不適合 |

<参考>健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定申請書(サンプル)

女性の健康課題に関する行動を促すために

女性特有の健康課題への対策は、従業員のエンゲージメント向上や企業の生産性維持に不可欠です。健康経営調査票では、以下のような女性の健康課題への対応が推奨されています。

1. 検診・休暇の支援

企業が費用を補助することで、社員が婦人科健診やがん検診を気軽に受診できるようになります。また、有給休暇とは別に、これらの検診を受けるための特別休暇を設けることも有効な手段です。

2. 相談窓口と体制整備

安心して相談できる環境は、社員の心理的な負担を軽減します。産業医や婦人科医を配置したり、保健師等と連携した専門の相談窓口を設置することで、社員は適切なアドバイスを受けることができます。

3. 組織的な推進体制

取り組みを継続させるためには、経営層のコミットメントが不可欠です。女性の健康を専門に扱うプロジェクトチームや部署を立ち上げることで、施策を単発で終わらせず、中長期的な視点で進めることができます。

4. ライフステージに合わせた支援

女性の健康課題は、年齢やライフステージによって変化します。妊婦健診のサポートはもちろん、更年期症状の改善支援や骨粗鬆症の予防など、それぞれの時期に応じたきめ細やかなサポートが求められています。

5. 働きやすい環境づくり

日常的に働きやすいと感じられる環境も重要です。生理休暇を取得しやすい社内文化を醸成したり、プライバシーに配慮した女性専用の休憩室を設けたりといった工夫が挙げられます。

6. デジタル活用の推進

現代では、テクノロジーが健康管理をサポートします。月経随伴症状を記録・管理できるアプリなどを福利厚生として提供することで、社員自身がセルフケアに取り組みやすくなります。

これらを組み合わせることで、企業は女性社員が心身ともに健康で、長く活躍できる環境を築くことができます。

実際の支援のギャップ「従業員と企業のすれ違い」

実は、多くの女性従業員が支援を求めている一方で、企業側は「何をすればよいかわからない」「ニーズが把握しづらい」と感じているケースが多く見られます。

これは、健康課題が個人的・デリケートであるため、社員側が声を上げにくいことが一因です。

だからこそ、企業側から働きかけ、「支援を受けやすい空気づくり」や「選択肢の見える化」が重要になります。

なぜ、女性の健康は後回しになるのか?

企業にとって「健康課題」と言えば、生活習慣病やメンタルヘルス対策が主流ではないでしょうか。これらは性別を問わず該当する上に、数値化されやすく、対策も打ちやすいという特徴があります。

一方で、「月経」「PMS」「更年期」などの女性特有の健康課題は、症状が個人差も大きく、~なんとなく不調~という曖昧な表現に留まりやすい分、置き去りにされてしまいがちです。

さらに現場では、女性自身であっても女性の健康についての知識がなく、身近な事例も少ないため、「何から始めたらいいか分からない」という状況も多く見られます。加えて、限られた予算と時間の中で優先順位をつけようとすると、女性の健康課題はどうしても後回しになってしまうのが実情です。

それでも一歩踏み出した企業では、女性向けの健康講座への参加を促して、理解を深めたり、参加できなかった社員のために内容をまとめて全社員向けに共有するといった取り組みを行っています。このように、入口を学びにすることで、職場全体で理解を深めようとする動きが広まっています。

健康経営の質を高める3つのステップ

女性の健康課題に向き合う企業の実践例から、取り組みを効果的に進めるための3つのステップをご紹介します。

STEP1:まずは「理解」と「雰囲気づくり」から

- 経営層からのメッセージ発信(社内講話や外部への発信)

- 管理職向けのジェンダー研修・サポート研修

- 全社員向けのセルフケア・D&I研修

「話してもいい」「相談していい」と思える職場の雰囲気が、制度利用の第一歩となります。

STEP2:実際に役立つ制度やツールの導入

【サービス・ツール】

- ヘルスモニタリング、メンタルケア支援

- 育児・介護の両立支援、復職サポート

【費用補助】

- 不妊治療などへの補助

- 健康促進のためのフィットネス補助・更年期ケア補助など

【物品提供・設備】

- プライベートルームや温度管理スペースの整備

-

健康サポート物資の提供

STEP3:制度を根づかせ、モニタリングを継続

- 生理・不妊・更年期などに対応した休暇制度の導入

- フレックス勤務、時短勤務、在宅勤務の活用

- ジェンダーバランス委員会の設置やメンター制度

これらの取り組みは、導入して終わりではありません。定期的な社内調査や、従業員の声のフィードバックをもとにブラッシュアップしていくことが大切です。

女性の健康支援は「誰もが働きやすい職場」への鍵

女性特有の健康課題に向き合うことは、決して女性だけの課題ではありません。

男性でも活用できるものは、全員が活⽤可能な制度にすることで男⼥公平に理解を得ることができます。それは、すべての従業員が安心して働ける職場環境をつくることにつながります。

- 体調が悪いときに遠慮なく休める

- ライフイベントと両立しながら働ける

- 年齢、性別に関係なく支え合える

そんな職場は、多様な人材が能力を発揮し、離職も防げる、持続可能な組織の実現に近づきます。また、育児・介護との両⽴を狙う優秀な⼈材の獲得にも貢献します。

まずは「聞くこと」から始めてみませんか?

制度や施策を検討する前に、まずは社員の声に耳を傾けること。

その声から、何が必要で、どんな支援が届いていないのかが見えてくるはずです。

健康課題を見える化し、対話を重ねながら支援のかたちを整えていくことが、これからの健康経営において不可欠な要素となります。

企業が女性特有の健康課題に取り組むことは、働きやすい環境づくりと人的資本の価値向上につながります。今後は、検診や休暇制度だけでなく、相談体制やデジタルツールの導入など、より幅広い施策が求められていくでしょう。