障害のある方が「働きたい」という想いを実現するための公的な制度が「就労移行支援」です。今回は、就労移行支援制度のしくみから対象者、支援内容、利用期間、利用方法まで、わかりやすく解説します。

就労移行支援とは?

就労移行支援は、障害のある方が「一般企業で働く」という目標を実現するために、就職準備から定着までをサポートする福祉サービスです。

就労移行支援とはどんな制度?

就労移行支援とは、65歳未満の方で、精神障害・発達障害・身体障害・知的障害、または難病のある方を対象に、一般企業への就職を目指すための訓練や支援を行う福祉サービスです。2012年施行の「障害者総合支援法」に基づき、全国の事業所で提供されています。

利用者は最長2年間の訓練期間の中で、職場で求められる基本的なスキルや働くうえでの姿勢、対人スキルなどを段階的に習得していきます。目的は、就職だけでなく、就労を通じた「自立した社会生活の実現」にあります。

- 働いたことがなく、何から始めてよいかわからない

- ブランクがあり、就職に不安がある

- 体調や人間関係に不安を感じている

- ひとりで就職活動を進める自信がない

こうした不安を抱えている方にとって、就労移行支援は安心して次の一歩を踏み出すための伴走者となる制度です。

支援内容はトータルサポート

就労移行支援では、以下のようなサポートを受けることができます。

- 生活リズムの改善やコミュニケーション訓練

- 職業スキル(パソコン、ビジネスマナーなど)の習得

- 企業見学や職場実習による実践的な経験

- 就職活動サポート(履歴書・面接練習・求人紹介など)

また、就職後も必要に応じて「就労定着支援」を利用することができます。これは、就職後の課題や不安に対応し、長く安心して働き続けられるようにサポートする制度です。

就労定着支援もセットで利用可能

「就職がゴールではなく、その後も安心して働き続けていくこと」が、就労移行支援の真の目的です。

就職後の職場で、仕事内容の理解不足や人間関係の悩み、体調面での不安などが出てくることは珍しくありません。そうしたときに役立つのが「就労定着支援」です。

この支援では、就労定着支援員が企業と本人の間に入り、トラブルや課題に対応。必要に応じて職場との調整や助言を行い、長期的な職場定着を目指します。希望すれば6ヶ月間のサポートが受けられ、必要とされる場合はその後も継続が可能です。

就労移行支援は、単なる職業訓練ではなく、働くことで自分らしく社会とつながるための支援です。利用者一人ひとりの特性や希望に合わせて支援内容がカスタマイズされるため、自分に合った仕事を探すことができます。

就労移行支援の対象者

就労移行支援を利用できるのは、「働きたい気持ちはあるけれど、今すぐ一般企業で働くのは不安がある」という障害のある方です。年齢や障害の種類、手帳の有無など、対象となる条件をわかりやすく解説します。

利用できるのは65歳未満の方

就労移行支援は、原則として18歳以上65歳未満の方を対象としています。定年退職を迎える前の「一般就労を目指せる年齢層」に向けた制度であり、若年層から中高年まで幅広い年代が利用しています。

ただし、年齢にかかわらず、医師や自治体との相談を通じて個別に判断される場合もあります。

対象となる障害の種類

以下のような障害や病気のある方が対象となります。

- 精神障害|うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害など

- 発達障害|自閉スペクトラム症、ADHD、LD(学習障害)など

- 知的障害|軽度~中度など幅広く対象

- 身体障害|聴覚・視覚・肢体不自由など

- 難病等|厚生労働省が定める特定疾患や指定難病が該当

※「障害者総合支援法の対象となる難病」(厚生労働省)

また、障害者手帳を持っていない方でも、医師の診断書や自治体の判断により、支援対象と認められることがあります。「手帳がないから対象外かも」と迷う前に、一度自治体へ相談するのがおすすめです。

利用には「就労意欲」があることが前提

就労移行支援は、「将来的に一般企業で働きたい」という気持ちがある人に向けたサービスです。まだ自信がない、ブランクがあるといった不安があっても問題ありません。

むしろ、「働きたいけれど、何から始めたらいいかわからない」「いきなり働くのは不安」という段階から支援を受けられるのが、この制度の大きな魅力です。

学校を卒業したばかりの方も対象

特別支援学校や支援学級、大学の障がい学生支援室などを卒業後、すぐに就労移行支援を利用する方も多くいます。就職する前に、「自分に合った職業」や「働く力」を身につけたいというケースに適しています。

卒業後にすぐ企業へ就職するのが難しいと感じた場合も、焦らずに自分のペースでスキルを磨く期間として就労移行支援を活用することができます。

下記のようなケースでも、状況に応じて利用が認められることがあります。

- 障害の診断を受けているが、手帳は未取得

- 長期間働いていないが、再就職したい気持ちがある

- 精神的な不調で離職し、ブランクがある

迷ったら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉課や、最寄りの就労移行支援事業所に相談してみましょう。

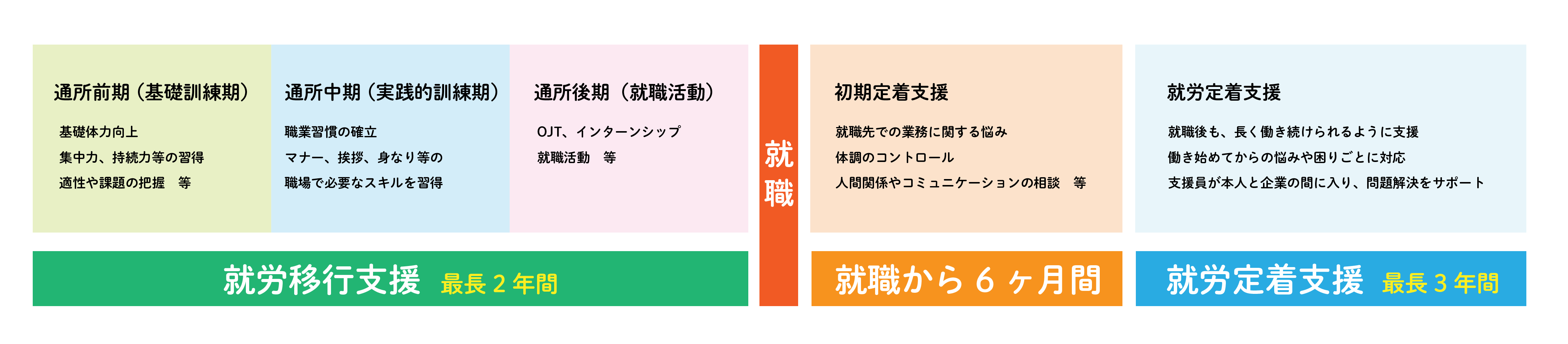

就労移行支援の利用期間

※画像をクリックすると拡大します

就労移行支援は、基本的に最長2年間まで利用可能です。必要に応じて延長や就職後のフォローも用意されています。

原則は「最長2年間」

就労移行支援は、原則として最大24ヶ月(2年間)の利用が認められています。この期間の中で、スキル習得から就職活動、内定・就職までを目指します。

多くの方は1年~1年半程度で就職を目指しますが、焦らず自分のペースで進められる点がこの制度の良さです。

必要に応じて延長も可能

もしも2年間で就職が決まらなかった場合でも、一定の条件を満たせば、最大1年間の延長が自治体により認められるケースがあります。

たとえば、以下のような場合です。

- 通所が遅れて本格的な訓練が遅れた

- 健康上の理由で一時的に休んでいた

- 就職活動を続けており、一定の成果や進捗がある

延長が認められるかどうかは、支援員や医師、自治体との相談のうえで判断されます。

就職後も6ヶ月の初期定着支援あり

さらに、就職後は希望すれば最大6ヶ月間の初期定着支援が受けられます。

- 就職先での業務に関する悩み

- 体調のコントロール

- 人間関係やコミュニケーションの相談

など、就職後に生じやすい課題に対して、支援員が継続してフォローしてくれます。必要に応じて、さらに長期の職場定着支援へ移行するケースもあります。

就労移行支援の内容

就労移行支援では、働きたいという気持ちを現実に変えるために、段階的かつ実践的なサポートが用意されています。通所初期の準備から、スキル習得、就職活動、職場定着まで、一貫した支援が受けられるのが特長です。

働くための基礎づくり|生活リズムと体力の安定

まずは就職に向けて、日常生活の安定を図るところからスタートします。通所を継続する中で、例えば以下のような支援が行われます。

- 規則正しい生活習慣の定着

- 通勤訓練や体力向上トレーニング

- 集中力・作業継続力の強化

- 他者と協力する力を養うグループワーク

これは、日々職場に通い続けるための働く土台をつくるための訓練です。

実務に直結するスキル習得|職業訓練と専門教育

就労移行支援の中核となるのが職業訓練です。基礎的なビジネスマナーから、より実践的なスキルまで学べます。

- パソコン操作(Word、Excel、メール対応)

- 報連相などのビジネスコミュニケーション

- 電話応対、来客対応などのマナー研修

さらに、事業所によっては専門スキルや資格取得を目指すプログラムを展開しているところもあります。

たとえば

- 会計・簿記など求人ニーズの高い資格対策

- Webデザインや動画編集、プログラミングなどのITスキル

- 英会話やTOEIC対策

- 専門講師による資格取得支援

こうしたスキルは、希望職種の幅を広げるだけでなく、面接でのアピール材料としても有利です。支援内容は事業所ごとに異なるため、事前に体験や見学を通して自分の目指すキャリアとマッチするか確認することが大切です。

実習や職場体験|自分に合う職場を見つける

多くの事業所では、実際の企業と連携して職場実習の機会を設けています。これは以下のようなメリットがあります。

- 現場の業務内容や雰囲気を体験できる

- 自分に合った仕事や職種を確認できる

- 実習を通じてそのまま就職につながる可能性も

実習先の開拓は支援員が担当し、実習中も定期的なフォローが行われるため安心です。

就職活動の支援

いよいよ就職を目指す段階になると、支援員と一緒に就職活動を進めていきます。

- キャリアカウンセリング

- 履歴書・職務経歴書の作成支援

- 面接練習(模擬面接)

- ハローワークとの連携や企業見学

- 合同面接会の参加支援

応募書類の添削や、企業との調整も支援員がサポートしてくれるので、初めての就職活動でも安心して臨めます。

職場定着支援|就職後もサポート

無事に就職が決まった後も、サポートは終わりません。新しい職場に慣れるまでは、誰でも不安を感じるものです。

就職後は、「職場定着支援」として、

- 定期的なフォロー面談

- 悩みやトラブルの相談対応

- 必要に応じた企業側への助言や調整

といったサポートが提供され、安定して長く働けるよう継続的に支援してくれます。

厚生労働省の基準では、事業所はサービス終了後も、障害者就業・生活支援センターや職場適応援助者などと連携し、少なくとも6ヶ月以上の職場定着支援を行うことが求められています。

さらに、この6ヶ月の支援期間が終了した後、希望者は「就労定着支援(最大3年間)」へ移行することも可能です。

これは、福祉サービスとして新たに設けられた制度であり、長期的に安定して働き続けられるよう、職場や本人の状況に応じた継続的な支援が受けられます。

- 勤務状況や体調の継続的モニタリング

- 職場環境の課題調整や職務見直しの助言

- 精神的サポートや生活面の相談支援 など

「就職できたけど、長く働き続けられるか不安」という方にとって、この制度は心強い支えとなります。

就労移行支援を受けるには?

就労移行支援を利用するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?この章では、初めて利用する方に向けて、利用開始までの流れをわかりやすくご紹介します。

【ステップ①】まずは事業所を見学してみる

「就労移行支援って自分に合うのかな?」と思ったら、まずは気になる事業所へ見学に行ってみましょう。

就労移行支援事業所はそれぞれ特色が異なり、提供しているプログラムや支援の方針、雰囲気にも違いがあります。見学では実際に職員の説明を聞いたり、施設の様子を見たりすることで、通いたいと思えるかどうかを具体的にイメージできます。

いくつかの事業所を比較してみる

見学は1か所に絞らず、複数の事業所を比較してみるのがおすすめです。就きたい職種に合ったスキルが学べるか、雰囲気が自分に合っているか、自宅から通いやすいかなど、さまざまな観点から検討してみましょう。

事業所を選べない場合は「主治医」に相談を

「どの事業所を見学したらいいか分からない」「そもそも事業所の情報が少ない」という場合は、主治医や通院している病院の相談支援室に相談してみるのも一つの方法です。

主治医が過去の患者さんの事例をもとに、相性の良さそうな事業所を紹介してくれることもありますし、医療機関が地域の福祉サービスと連携しているケースも多いため、信頼できる情報が得られることがあります。

【ステップ②】気になる事業所を体験してみる

「ここ、ちょっと良さそう」と感じた事業所があれば、次は体験利用をしてみましょう。

1日のプログラムに参加することで、

- スケジュールの流れや作業内容

- 他の利用者やスタッフの雰囲気

- 自分にとって無理のないペースかどうか

など、具体的なイメージがつかめます。実際に通うことを想定して、無理なく続けられそうか確認することが大切です。

【ステップ③】通いたい事業所を決める

見学・体験を経て、「ここなら続けられそう」「自分に合っている」と思える事業所が見つかったら、利用したい事業所を決定します。

この時点で、職員と今後の流れについて相談しながら、必要書類や手続きの準備を進めていくとスムーズです。

【ステップ④】受給者証を申請する

就労移行支援を正式に利用するためには、「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

これは、お住まいの市区町村の障害福祉課に申請することで取得できます。申請後、審査や手続きを経て、通常1〜2か月程度で発行されます。

受給者証の申請は「早め」がポイント

希望する事業所が決まったら、できるだけ早めに申請を行いましょう。手続きには、以下のような書類が必要になる場合があります。

- 医師の診断書または意見書

- 障害者手帳(所持している場合)

- 本人確認書類(マイナンバーカード、保険証など)

- 印鑑

- 所得状況を確認する書類(住民税課税証明書など)

詳しい必要書類は自治体によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

事業所によっては代理申請に対応してくれることも

就労移行支援事業所によっては、受給者証の申請を代行・サポートしてくれるところもあります。

「申請って難しそう…」「窓口に行くのが不安」という方は、まずは事業所のスタッフに相談してみてください。

経験豊富なスタッフが申請に必要な流れや書類を丁寧に案内してくれるほか、場合によっては役所とのやり取りを代行してくれることもあります。

相談は早ければ早いほどスムーズ

受給者証が発行されないと、正式にサービスを利用することはできません。利用を考えている段階で、「どんな手続きが必要か」「どこに何を提出すればよいか」など、早めに事業所と相談しておくことで、スムーズに利用開始まで進めることができます。

【ステップ⑤】事業所と契約し、いよいよ利用スタート

受給者証が発行されたら、いよいよ就労移行支援事業所と正式に契約を結びます。契約後は、個別支援計画に基づいて、自分に合った支援プログラムがスタートします。

事業所によっては、契約前後に再度オリエンテーションや面談を設けて、支援内容のすり合わせを行うところもあります。

就労移行支援は「自分に合った事業所選び」がカギ

就労移行支援事業所の特色や得意分野は本当にさまざまです。たとえば、資格取得支援に強いところ、IT・Web系に力を入れているところ、コミュニケーション訓練を重視しているところなどがあります。

だからこそ、ホームページの情報だけで決めず、必ず見学・体験を通して、自分にとって「通いたくなる場所かどうか」を確かめることが大切です。

わからないこと、不安なことは遠慮せずに事業所のスタッフに相談してみましょう。

参照

就労移行支援について(厚生労働省)

就労移行支援事業(厚生労働省)