近年、企業の生産性向上や人材確保の観点から「健康経営」が注目されています。なぜなら従業員の健康状態が、企業に大きな影響を与えるからです。

なかでも注目されているのが「プレゼンティーイズム(Presenteeism)」。これは、従業員が出勤しているものの、健康上の問題により本来のパフォーマンスを発揮できない状態を指します。

たとえば、「勤務中、腰痛の痛みに悩まされている」「頭痛やアレルギー症状がありながら無理に出社している」「メンタル不調を抱えながら業務を続けている」などが該当します。

プレゼンティーイズムとは

プレゼンティーイズムとは、従業員が出勤しているものの、健康上の問題(例えば、慢性的な痛みやストレス)により、通常のパフォーマンスを発揮できない状態を指します。これは、欠勤による損失(アブセンティーイズム)とは異なり、表面化しにくいため、企業が気づきにくい問題です。

プレゼンティーイズムの原因

従業員のプレゼンティーイズムに影響を与える主な要因は多岐にわたります。

| 片頭痛 | 肩こり |

| 腹痛 | 腰痛 |

| メンタル不調 | 月経不順・PMS |

| 眼精疲労 | 胃腸の不調 |

| 更年期障害 | 鼻炎 など |

プレゼンティーイズム vs アブセンティーイズム

| 分類 | 内容 | 損失の見え方 |

|---|---|---|

| アブセンティーイズム(Absenteeism) | 欠勤・病欠により業務に従事できない状態 | 外から見える損失 |

| プレゼンティーイズム(Presenteeism) | 出勤はしているが健康問題でパフォーマンス低下 | 見えにくい損失 |

プレゼンティーイズムは企業にとって「気づきにくいコスト」であり、見逃すと生産性の大幅な低下につながります。

プレゼンティーイズムの影響

厚生労働省や経済産業省の資料によれば、プレゼンティーイズムによる損失はアブセンティーイズム(欠勤)よりも経済的影響が大きいとされています。なぜなら、出勤していても生産性が20〜30%以上低下している状態は、企業にとって「見過ごせないリスク」とされています。

積み重なると、チーム全体の生産性に大きな影響を及ぼします。

プレゼンティーイズムによる経済的損失

以下の円グラフは、「従業員の健康関連コストの全体構造(米国金融関連企業の事例)」を示しています。

データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン(厚生労働省)

ここから以下のことが言えます。

- プレゼンティーイズムが健康関連コストの中で最も大きな割合を占めている: 黄色の部分が「Presenteeism(プレゼンティーイズム)」であり、グラフ全体のおよそ半分以上を占めています。これは、欠勤(アブセンティーイズム)や医療費よりも、プレゼンティーイズムによるコストの方が大きいということを示唆しています。

- 医療費(Medical & Pharmacy)も大きな割合を占めている: 薄緑色の部分が「Medical & Pharmacy(医療費)」であり、プレゼンティーイズムに次いで大きな割合を占めています。

- 欠勤(Absenteeism)のコストは比較的低い: 青色の部分が「Absenteeism(病欠、アブセンティーイズム)」であり、他の項目と比較して割合が小さいことがわかります。

- 短期および長期の障害(Short-term Disability、Long-term Disability)のコストはさらに低い: オレンジ色と水色の部分がそれぞれ「Short-term Disability(短期の障害)」と「Long-term Disability(長期の障害)」であり、最も割合が小さいことがわかります。

まとめると、このグラフは、企業が従業員の健康関連コストを考える上で、欠勤や医療費だけでなく、プレゼンティーイズムによる生産性低下のコストが非常に大きいことを示しています。

※ただし、これはあくまで「米国金融関連企業の事例」であり、業種や国、企業の特性によってコスト構造は異なる可能性があることに留意する必要がありますが、日本の企業を対象に調査された同資料の「図16:健康関連総コスト推計の図」においてもほぼ同様の結果となっています。

プレゼンティーイズムの測定方法と改善

プレゼンティーイズムの影響を把握するためには、定期的な健康状態のチェックや、従業員からのフィードバックの収集が重要です。また、オフィス環境の改善や、健康に配慮した制度の導入など、具体的な施策を講じることで、プレゼンティーイズムの低減が期待できます。

以下に、人事・経営層が取り組むべき3つのポイントについてまとめています。

定量的な把握

プレゼンティーイズムは、表面的には「出勤している」ため見逃されがちです。だからこそ、客観的なデータで気づきを得る仕組みづくりが重要です。

【取り組み例】

-

自己申告式のパフォーマンススコア(「今日はどのくらい力を発揮できたか?」を5段階などで評価)

-

簡易健康診断の集計(睡眠、頭痛、目の疲れなど軽微な不調データを定期的に可視化)

-

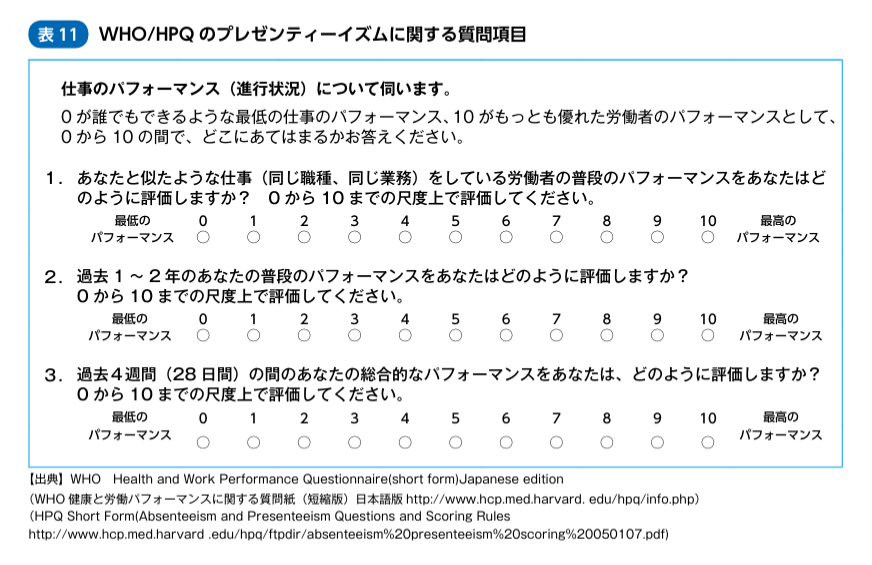

WHO/HPQの活用(世界的にも使われているプレゼンティーイズム測定ツール)

ポイントは、個人を評価する目的ではなく、組織全体の状態を把握して、改善のヒントを得るというスタンスで運用することです。

質問票は、非常にシンプルで3つの質問だけで構成されていますが、国際的には多くの先行研究がこの方法を用いて蓄積されています。その中で、質問3は「過去4週間の生産性」について尋ねており、この回答によってプレゼンティーイズムの程度を測定します。たとえば、「9」と回答した場合、1割の生産性損失があったことを示します。これが「絶対的プレゼンティーイズム」と呼ばれ、他国では主にこの方法で評価されています。

しかし、日本人の場合、この回答が非常に低くなる傾向があります。これは、自己評価が低い「謙遜」の文化が影響していると考えられています。たとえば、「6」と回答すると、生産性の損失はなんと40%にも達することになります。このような場合、質問1(他者の評価)と比較して回答を相対化することが推奨されています(質問3 / 質問1)。

興味深いことに、日本人の回答は質問1でも低くなる傾向があります(自分だけではなく他者の評価も厳しいのです)。このことから、WHOが推奨する「相対的プレゼンティーイズム」が当てはまる事例ということなります。結果的には、日本の特殊性というよりは、諸外国の先行研究とほぼ整合的な結果が得られています。

データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン(厚生労働省)

働きやすさの設計

「人は環境に左右される」と言われるように、働く空間の設計そのものが生産性と健康に直結します。

【取り組み例】

-

空調や照明の調整(寒暖差やまぶしさによる集中力低下を防ぐ)

-

デスクやチェアのエルゴノミクス(人間工学)への配慮(腰痛や肩こりの予防)

-

自然を感じる要素の導入(観葉植物、自然光の取り入れなど)

-

休憩エリアの整備(「回復」できる空間の提供)

従業員同士で「より活き活きと働くためにはどうすればよいか」を考えるワークショップを実施して改善案を募るのも効果的です。これらは一見すると地味ですが、小さな不快感の積み重ねこそがプレゼンティーイズムの温床になるとも言えます。

心理的安全性の醸成

プレゼンティーイズムには、身体面だけでなく心理的な不調や孤立感も大きく影響します。そこで鍵となるのが、心理的安全性の高い職場文化です。

【取り組み例】

-

定期的な1on1ミーティングの実施(不調や違和感を早めにキャッチ)

-

ピアサポート制度(同僚どうしで支え合う体制づくり)

-

上司の聞く力トレーニング(問題解決よりも共感や傾聴を重視)

「この職場は、自分の体調や気持ちに耳を傾けてくれる」そう感じられることが、早めの相談や休養の判断を後押しし、結果的に組織のパフォーマンスを守ることにつながります。

健康経営オフィスの工夫7選

健康経営オフィスの整備は、従業員が心身の不調を抱えながら働く状態=プレゼンティーイズムを未然に防ぐ有効な手段となります。

単なる職場の美化ではなく、働き方の多様化が進む中で、健康づくりと生産性向上を両立する設計や運用が、各地の企業で実践されています。

今回は、実際に導入されている健康経営オフィスの取り組みから、参考になる工夫を7つご紹介します。

緑と空気の「癒やし」で集中力アップ

ある企業では、観葉植物の設置や空気清浄機の導入など、自然を感じられるオフィスづくりに力を入れています。自然光を多く取り入れた設計もポイント。

こうした環境は、社員のストレス軽減や集中力向上に効果があると言われています。

「ちょっと雑談」をデザインする空間

日々のちょっとした会話が、仕事の質を高めることも。

とある職場では、気軽に話せるカフェスペースや社内掲示板などを設置し、社員同士のつながりを促進。良好な人間関係が、メンタルヘルスの維持にもつながっているそうです。

仮眠もOK!リフレッシュを許容する職場

集中力の波に合わせて休憩を取ることは、パフォーマンス維持の鍵。

ある企業では、仮眠スペースやマッサージチェアを設置し、社員の回復力を支えています。休むことを前向きにとらえる文化が根付いているのも特徴です。

「動くこと」を前提にしたレイアウト

運動不足になりがちなオフィスワーク。

階段を使いたくなるデザイン、スタンディングデスクの導入など、自然に体を動かす仕掛けが盛り込まれた事例もあります。日常の中で少しずつ運動量を増やす工夫がされています。

健康的な「食」の選択を後押し

社食にヘルシーメニューを導入したり、健康的なスナックの提供を行っている企業もあります。

「何を食べるか」だけでなく、「どんな情報に触れるか」も重要。栄養に関するポスターやセミナーの開催など、食の知識提供にも取り組んでいます。

気づきを促す健康チェックの仕組み

日々の健康状態を可視化する工夫も注目されています。

簡易的な健康測定機器の設置や、ウェルネスアプリの活用により、社員が自身の体調を意識する機会を増やしている事例もあります。

健康経営オフィスの取り組みは、「社員を大切にしている」というメッセージにもなります。そしてそれは、社員のエンゲージメントや企業の魅力向上にもつながります。

参考資料 健康経営オフィスレポート(経済産業省)

健康経営の概念

「健康経営」の内容を端的に示す英語として、Health and Productivity Management(健康及び生産性のマネジメント)という表現があります。「企業や組織に働く従業員の健康と生産性の両方を同時にマネジメントしていこう」という発想です。

プレゼンティーイズムを減らし「見えない損失」を、「見える価値」へと転換していくことで、従業員の健康とパフォーマンスが向上し、組織全体に持続的な好循環を生み出すことができます。

健康経営の視点

健康経営は、従来のコスト管理や医療費の適正化から脱却し、「人」を企業や組織の貴重な「資産」として考えるアプローチです。この考え方では、従業員の健康を維持・増進することを「人的資本」に対する積極的な「投資」と捉えています。

この「投資」を適切に行うことで、プラスの収益を生む可能性が高く、健康関連コスト全体の効率的かつ効果的な縮小につながるとされています。特に、超少子高齢社会や人口減少社会に突入した日本において、こうした発想は非常に重要な意義を持っています。

プレゼンティーイズムは「健康経営」のバロメーター

プレゼンティーイズムの問題は、放置すれば「静かな見えない損失」となり、組織の成長をじわじわと蝕んでいきます。しかし裏を返せば、「ちょっとした不調」や「なんとなく働きにくい」を見逃さず改善できる組織こそが、持続的な成長に近づくとも言えます。

そして何より重要なのは、こうした課題に対して、人事労務や経営層自身が課題意識を持ち、行動に移すことです。より実行策を打ち出しやすい人事労務・経営層が、見えにくい課題を見える形に変え、労働環境を整備することで、持続的な成長を実現することが可能となります。