「せっかく採用したのに、すぐ辞めてしまう」

近年、採用市場が激化する中で「採用後の定着と活躍」がますます重要になっています。そこで注目されているのがオンボーディングという考え方です。

オンボーディングとは、入社した社員がスムーズに職場に適応し、自分らしく力を発揮できるように支援する一連の取り組みのこと。

単なるOJTや研修とは異なり、「人と組織の信頼関係づくり」や「エンゲージメントの土台構築」にもつながる重要な人材戦略のひとつです。

この記事では、「オンボーディングとは何か?」という基本から、実際に効果を上げている企業の施策事例、OJTとの違いや成功のポイントまでを詳しく解説します。

採用後の人材ロスを防ぎ、持続的に活躍する人材を育てたいと考える企業にとって、きっとヒントとなる内容です。

オンボーディングとは?

オンボーディングとは、新入社員や中途採用者など、新たに組織に加わった社員が職場にスムーズに適応し、安心して働けるようになるまでの支援プロセスを指します。

単なる業務の引き継ぎや初期研修にとどまらず、「人間関係の構築」「組織文化の理解」「キャリアの展望形成」など、定着と成長の両面に働きかける取り組みが含まれます。

オンボーディングが注目される背景

近年、オンボーディングが注目されている背景には、以下のような課題があります。

早期離職の増加

特に若手社員や中途入社者の間で「入社後1年以内の離職」が増えています。

2024年10月に公表された「新規学卒就職者の離職状況」(厚生労働省)では、令和3年3月に大学を卒業し就職した新卒者のうち、就職後3年以内に離職した割合は34.9%に達しています。

また、離職理由に関する具体的なデータとして、内閣府が発行した資料では、初職の離職理由として最も多かったのは「仕事が自分に合わなかったため」(43.4%)であり、次いで「人間関係がよくなかったため」(23.7%)、「労働時間、休日、休暇の条件がよくなかったため」(23.4%)となっています。

実務的な指導だけに留まらず、職場環境への適応や心理的な安心感の醸成、今後のキャリアの見通しまでを含めた包括的な支援が求められています。

参照

「新規学卒就職者の離職状況」(厚生労働省)

「平成30年版 子供・若者白書」(内閣府)

採用競争の激化が招く離職・早期退職のリスク

少子高齢化や人材獲得競争の激化により、採用コストは年々高まっています。

貴重な人材をせっかく採用しても、フォロー不足で辞められてしまっては、時間的にも金銭的にも大きな損失となります。

エンゲージメントやパフォーマンスへの影響

入社時の印象や経験が、社員のその後の会社への信頼感・愛着に大きく影響することが分かっています。

オンボーディングを通じて「受け入れられている」という安心感を持てた社員は、早期から意欲的に業務に取り組む傾向があります。

言いかえれば、オンボーディングは入社時の対応にとどまらず、採用の成果を職場での活躍につなげるための戦略的プロセスだといえます。

定着率の向上はもちろん、エンゲージメントの強化や早期戦力化にもつながる重要な取り組みです。

採用に力を入れる企業ほど、「入社後の支援設計=オンボーディング」をしっかりと行っており、社員一人ひとりの力を引き出しながら、組織としての成長も実現しています。

オンボーディング施策の具体例

オンボーディングは「入社初日」から始まるものではなく、実は「入社前」から始まっています。段階的・継続的な支援が、定着と成長を支えるカギとなります。

オンボーディングの施策は、「入社前」「入社時」「入社後」にわたって段階的に設計されます。

以下に、それぞれのフェーズで効果的な取り組みの例をご紹介します。

【入社前のフォロー】不安の解消と期待感の醸成

入社前は、候補者が「本当にこの職場でやっていけるか」と不安を抱きやすいタイミングです。

この時期に以下のような施策を行うことで、スムーズなスタートを切る準備ができます。

施策例

- Welcomeメールや動画の配信:代表メッセージや社員の声、働く環境を伝えることで安心感を提供

- 事前の会社説明・業務紹介:配属予定部署の業務概要やチーム紹介資料を送付し、イメージのズレを防止

- 内定者向けWeb面談や懇親会:事前に上司・先輩・同期と顔を合わせることで、人間関係の不安を軽減

【入社時のサポート】初動の不安を払拭し、信頼関係の基礎をつくる

入社初日~1週間は、「この職場でやっていけそうか」が決まる非常に重要な期間です。

施策例

- オリエンテーションの実施:会社の理念、制度、ルールの説明を通じて組織理解を促進

- スケジュール可視化と到達目標の共有:最初の1〜3ヶ月でどこまでできるようになれば良いかを明示することで安心感を提供

- 歓迎会等の企画:昼食会や部署内紹介タイムなど、「気軽に話しかけられる空気感」を醸成する場づくりが効果的

【入社後の継続支援】定着と成長を見守る仕組み

配属後すぐは業務に集中できるものの、3ヶ月〜半年ほど経つと、モチベーションの揺らぎや壁に直面しやすくなります。

この時期には、次のような支援が有効です。

- 1on1ミーティングの定期実施:上司やメンターが月1回以上の面談を行い、悩み・意欲・成長を丁寧に確認

- メンター・バディ制度の導入:業務とは別の視点で相談できる「社内の頼れる人」がいるだけで安心感が向上

- 3ヶ月・6ヶ月フォロー面談:人事担当者が状況をヒアリングし、現場とのズレや早期離職の兆候をキャッチ

【キャリア形成・自己成長の支援】長く活躍してもらうための基盤づくり

オンボーディングは定着させることがゴールではなく、活躍につなげることが本質です。

施策例

- ジョブローテーションや小規模プロジェクトの経験機会:適性を見極めながら成長の幅を広げる設計

- キャリア目標設定と振り返り:短期的な目標と長期的なビジョンを紐づけて、「この会社で成長できそう」と実感してもらう

- 理念共有やトップメッセージの浸透:経営層との対話や全社イベントを通じて、帰属意識と共通目標を醸成

オンボーディングとOJTとの違いは?

「オンボーディング」と「OJT」は似ているようで、実は目的も役割も異なります。混同されやすいからこそ、その違いを正しく理解しておくことが大切です。

OJT(On the Job Training)は、職場で実務を通じて仕事を覚える手法で、日本企業では特に浸透している教育手段のひとつです。

一方でオンボーディングは、OJTよりも広い意味を持ち、職場への適応、関係構築、キャリア形成なども含む「定着と活躍の支援プロセス」です。

両者は一部重なり合いますが、役割や範囲が明確に異なります。

OJTの目的と特徴

OJTは、日本企業で長く活用されてきた育成手法であり、実務を通じて学ぶことで、即戦力化が期待できます。

- 実務を通じてスキルや知識を習得させることが主目的

- 現場の上司や先輩が業務の中で「教える・見せる・やらせる」形式で指導

- 実際の仕事に即して学ぶため、即戦力化しやすい

- しかし、教える側のスキルや時間の余裕に左右されやすく、体系的な支援になりにくい課題も

具体例

上司が業務手順を説明しながら一緒に仕事を進める、Excelや社内システムの使い方をその場で教える

オンボーディングの目的と特徴

オンボーディングは、単に仕事を教えるだけでなく、「この職場で安心して働ける」と感じてもらうための仕組みです。定着と成長を支える土台づくりがその本質にあります。

- 「職場に馴染み、長く活躍してもらうこと」が目的

- OJTを含みつつ、より広い領域(心理的安全性、人間関係、キャリア展望など)を対象とする

- 教える・育てるだけでなく、「迎え入れ、見守り、育んでいく」プロセス

- 人事、上司、メンターなど複数の関係者で支える体制が一般的

具体例

入社1週間後に1on1で不安を聞き取る、キャリア希望を共有するワークシート、理念共有セッションなど

比較表で見る「OJTとオンボーディングの違い」

言葉だけでは違いがわかりにくいOJTとオンボーディング。それぞれの特徴や役割を整理すると、その違いがより明確に見えてきます。

| 比較項目 | OJT | オンボーディング |

|---|---|---|

| 主な目的 | 業務スキルの習得 | 職場への定着と活躍支援 |

| 実施範囲 | 実務に関する内容が中心 | 人間関係、文化理解、キャリア支援など広範囲 |

| 担当者 | 上司や先輩社員が中心 | 人事、配属部署、メンターなど |

| 対象期間 | 入社直後~短期間 | 入社前から定着まで中長期にわたって実施 |

| 支援の方法 | 業務を通じた直接指導 | 面談、制度設計、心理的支援など多角的 |

なぜ「OJTだけでは不十分」なのか?

多くの企業では「OJTをしている=育成はできている」と考えがちですが、それだけでは対応しきれない課題があります。

業務は覚えても、職場に馴染めない

OJTは仕事の進め方は教えても、「人との関係づくり」や「不安への共感」まではカバーしきれません。

育成の質が属人的になりやすい

教える人のスキルや時間、意識に大きく左右されてしまい、定着に差が出る

組織としての文化・価値観が伝わらない

経営理念や社内の暗黙知は、OJTだけでは十分に伝わらないため、オンボーディングでの明文化・共有が必要です

OJTとオンボーディングは「対立」ではなく「補完関係」

オンボーディングはOJTを否定するものではありません。むしろ、OJTをより効果的に機能させるための土台をつくる役割を果たします。

例えば、「仕事の手順は理解できたが、人に相談しづらい」という状態では、本来の力を発揮できません。

オンボーディングを通じて心理的安全性が高まれば、OJTの効果も高まり、育成のスピードも向上します。

OJTだけでは対応しきれない「不安」や「孤立感」をカバーできるのがオンボーディングの強みです。

成功事例から学ぶオンボーディング施策

オンボーディングは、必ずしも大がかりな仕組みを用意する必要はありません。ちょっとした工夫でも、組織への信頼感や定着率に大きな違いが生まれます。

ここでは、各種調査や実践事例をもとに整理した、代表的なオンボーディング施策の事例をご紹介します。

※紹介する事例は特定の企業に基づいたものではなく、人事関連の公開資料・調査データなどを参考に、一般的な課題と対応施策の傾向を再構成したものです。施策検討時には、自社の状況に合わせて適切に設計・カスタマイズすることが重要です。

【事例①】社内チャットが「心理的安全性」を後押し

背景

フルリモート勤務が主流となっていた企業では、入社後に同僚との接点がほとんどなく、「誰に声をかけていいかわからない」「孤独感が強い」という新入社員の声が多く聞かれていました。

施策

社内チャット上に「雑談専用チャンネル」や「新入社員歓迎チャンネル」を開設。

チャンネル内では上司・先輩社員が積極的に声をかけたり、日常のちょっとした話題を共有。

新入社員が自由にコメントできるよう、入社初日に「みんなで応援する」空気をつくりました。

結果

- 入社1か月後の職場満足度アンケートが高評価

- 新入社員から「心理的な壁がなく、話しかけやすい」「オンラインでも安心できた」と好評

- リモート勤務でも定着率が安定し、前年より離職者が減少

【事例②】入社後6ヶ月間の伴走支援で定着率が向上

背景

オンボーディング初期(1〜2ヶ月)の教育は整っていたものの、3ヶ月以降に「相談しづらくなる」「業務のプレッシャーが高まる」ことが原因で、4〜5ヶ月目の離職が多く発生していました。

施策

- 入社から6ヶ月間を「オンボーディング期間」と位置づけ、支援を段階的に設計

- 月1回のキャリア面談(人事・配属先マネージャーの2者体制)を実施

- 配属現場ではメンター社員との1on1を週1回実施し、現場ならではの悩みも拾い上げる体制を整備

- 面談記録を人事が集約し、配置変更や業務負荷の調整にも活用

結果

- 前年と比べて離職率が改善

- 面談を通じて、配属後の不安・ミスマッチの早期発見が可能に

- メンター側の育成意識も高まり、チーム内のコミュニケーションが活性化

【事例③】役員による1on1が「組織の一体感」を醸成

背景

急成長を遂げる中で新入社員の数が増加。既存メンバーとの間に価値観のズレや「会社の方向性がわからない」という声が増えていました。

施策

- 入社後3ヶ月以内に、代表や役員が1on1を1回ずつ実施

- 雑談を含めた対話を通じて、「あなたを期待して迎えた」というメッセージを伝達

- 会話内容は共有せず、個人の考えやキャリア観を尊重する設計に

結果

- 新入社員のエンゲージメントスコアが上昇

- 「自分が大切にされている」「組織に迎え入れられている」と感じる社員が増加

- 面談後の1on1フィードバックをもとに、配属後のフォローも柔軟に対応

オンボーディング支援のメリット

オンボーディングは、単なる入社直後の対応ではなく、組織の信頼性と持続的な成長を支える基盤です。プロセスの設計次第で、社員の定着・活躍・組織の活性化にまで効果が波及します。

オンボーディングを適切に設計・運用することで、企業にはさまざまなメリットがあります。

特に採用・育成・定着の流れが分断されている企業ほど、オンボーディングを強化することで「働き続けたくなる職場づくり」への一歩が踏み出せます。オンボーディング支援のメリットについて説明します。

離職率の低下

入社後の不安を早期にケアし、信頼関係を築くことで、「思っていたのと違った」と感じて辞めてしまう早期離職を防止。

特に、入社1〜3か月は「誰に相談していいかわからない」「期待と現実のギャップがある」といった理由で離職に至るケースが多く見られます。

オンボーディングを通じて、定期的な対話の機会や心理的な安心感のある環境を整えることで、離職リスクを事前に察知し、適切なフォローが可能になります。

結果として、採用コストの損失を回避し、長く活躍する人材を育てる基盤にもつながります。

業務の目的や全体像を理解しやすくなるため、指示待ちではなく、自走できる状態に早く近づきます。

明確な目標設計とフィードバック体制によって、1〜2か月で主業務を自立遂行できる割合が上がる傾向があります。

また、「なぜこの仕事をするのか」「期待されている役割は何か」といった背景まで共有されることで、単なる作業ではなく意図を持った行動ができるようになります。

オンボーディングを通じて早期に役割認識が整えば、本人の自己効力感も高まり、結果としてパフォーマンス向上にもつながります。

職場の活性化

メンター制度や1on1などの関わりを通じて、先輩社員やマネージャーの関与意識が高まり、全体のコミュニケーションが活発になります。

新しく加わったメンバーが率直な視点で質問・提案することが、既存メンバーにとっても刺激となり、組織に新しい気づきや改善の機会をもたらすことがあります。

また、「育てる文化」が根付くことで、チーム全体に協力的な空気が生まれ、心理的安全性の高い職場づくりにも寄与します。

採用コストの回収が早まる

新卒・中途を問わず、採用には1人あたり数十万〜数百万円のコストがかかると言われています。

オンボーディングによって早期離職を防ぎ、早期に戦力化できれば、採用にかけた投資の回収期間を大幅に短縮できます。

たとえば、通常6か月かかる業務習熟が3か月で達成できれば、組織にとってはその分の人件費や教育工数の負担が軽減されます。

また、採用後の投資回収見込みを可視化することで、経営層への施策提案の説得力も高まります。

オンボーディングは、「入社したら終わり」ではなく、「入社してからが本当のスタート」です。

企業にとっても、社員にとっても、長く安心して働ける関係を築くための重要な基盤といえるでしょう。

オンボーディング施策を成功させるポイント

オンボーディングの効果を最大化するには、「制度を整えること」だけでは足りません。実際に機能させるための人の関わりと設計の工夫が、成功のカギとなります。

うまくいっている企業では、共通して以下のような観点を大切にしています。特に「目的を明確にすること」と「現場との連携」が、成功・失敗を分ける重要なポイントです。

成功のための4つの視点

① 目的とゴールの明確化

オンボーディングを「とりあえず何かやる」ではなく、明確なゴールを持って設計することが重要です。

(具体例)

- 「入社3ヶ月で担当業務の基本を一通り習得する」

- 「半年後にはチームの一員として自走できる状態にする」

このように、時間軸と行動ベースでの目標を明示することで、本人にも関係者にも共通認識が生まれます。

② 関係者の巻き込み

オンボーディングは、人事だけの取り組みではありません。

配属部署・上司・先輩社員・メンター・経営層など、関係者全体で協力して支える体制が必要です。

- 現場の上司|目標設定とフィードバックの中心

- メンター|日常的な不安や人間関係の支え

- 経営層|価値観やビジョンの伝達役

複数の視点から支援を受けられることで、社員の安心感と成長スピードが格段に上がります。

③ 継続的なフィードバックと改善

「施策をやりっぱなし」にしないことも成功の鍵です。

定期的なアンケートや1on1で社員のリアルな声を拾い、必要に応じて施策を見直す仕組みが必要です。

- 「どこでつまずいているのか?」

- 「何が足りなかったと感じているのか?」

- 「もっとこうしてほしい」といったニーズを収集

こうした声をデータとして蓄積・分析し、オンボーディングの質を年々ブラッシュアップしていく企業も増えています。

④ 個別対応の工夫

入社時期や年齢、バックグラウンドは人によってさまざまです。

画一的な施策だけでは効果が薄れやすく、個々の状況に応じた対応が求められます。

例えば⋯

- 社会人経験が浅い人には、会社の基本的なルールや相談先の明示

- 中途入社で経験豊富な人には、役割の期待値や文化の違いに配慮した説明

「一律対応」から「多様性への対応」へという視点がオンボーディングを本当の意味で機能する仕組みに変えていきます。

おわりに

オンボーディングは、組織と人材をつなぐ「橋」のような役割を果たします。

採用活動に力を入れても、入社後のフォローが不十分では人は定着しません。

オンボーディングは、新たに迎えた仲間の最初の経験を設計し、その後の活躍を後押しする重要な仕組みです。

長く働きたいと思える職場づくりの第一歩として、今こそオンボーディングを見直してみてはいかがでしょうか。

オンボーディングは、離職防止や早期戦力化に直結する重要な取り組みでありながら、現場任せや一過性の対応で終わってしまうケースも少なくありません。

「制度を整えたけれど、うまく機能しない」「定着につながっているのか見えづらい」といったお悩みをお持ちの企業も多いのではないでしょうか。

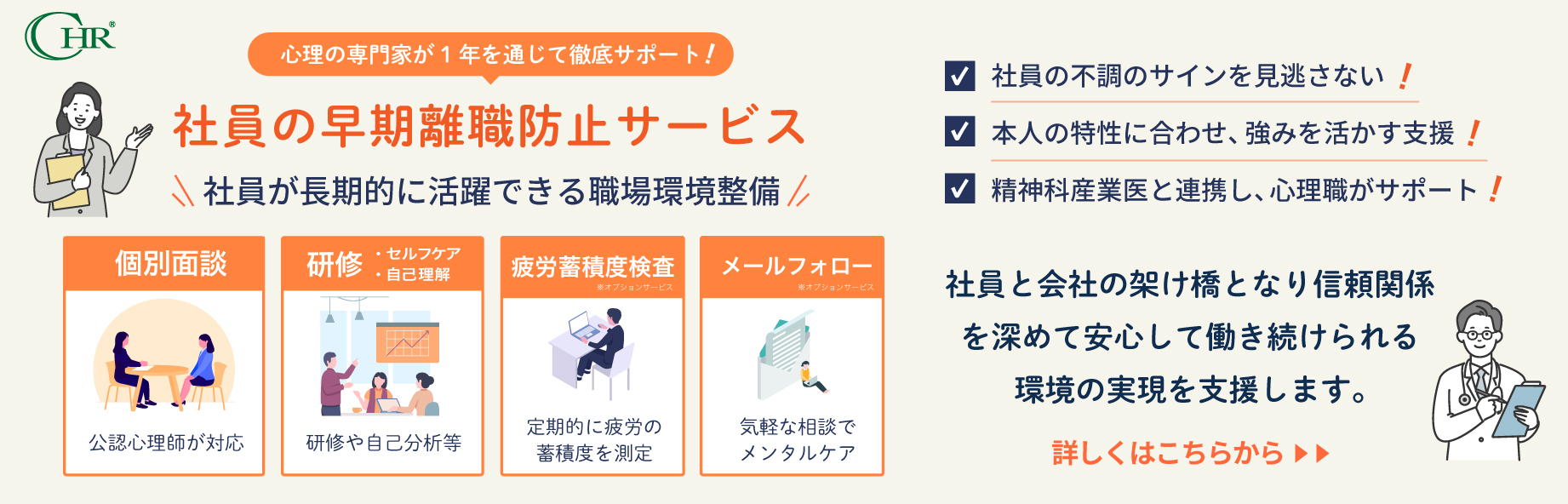

CHRでは、継続的に社員の定着と活躍を支える定着支援サービスをご提供しています。

公認心理師や人事の専門家が伴走しながら、貴社の組織や課題に応じた施策設計・運用をサポート。

新卒・中途を問わず、「入社後の不安を減らし、安心して活躍できる環境づくり」を一緒に進めていきます。