進学、就職、転勤や異動など、春は生活環境が大きく変わる季節です。期待や不安で緊張が続き、ゴールデンウィークの連休でその緊張が緩み、「なんとなくだるい」「やる気がでない」「物事を悲観的に考えてしまう」という気分の落ち込みは、一般的に5月病と言われています。5月病は医学的には、「適応障害」あるいは「うつ病」と診断されます。

なぜ5月病になるのでしょうか?その原因を理解することで、5月病を未然に防ぐための対策をとることができます。また、5月病になってしまった場合、どのように抜け出したらよいのでしょうか?

5月病の症状、原因と対策、なってしまった場合の抜け出し方についてお伝えします。

5月病とは?多くは適応の障害

5月の連休後に、「気分が落ち込む」「なんとなく体調が悪い」「気力がわかない」「眠れない」「食欲がない」などの心身の症状が現れることがあります。これは一般的に5月病と呼ばれています。

5月病は医学用語ではなく、医学的には「適応障害」や「うつ病」と診断されます。4月に進学や就職、転勤や異動など大きな環境の変化を経験した人に起こりやすいため、一般的に5月病と呼ばれています。

5月病の症状

5月病の症状は一見すると「なんとなく調子が悪い」「やる気が出ない」といった漠然としたものに思えるかもしれません。しかし、よく観察すると、その不調は身体的な面(からだ)、精神的な面(こころ)、そして日々の行動や生活リズムの変化という三つの側面に現れることがわかります。

それぞれの症状が複雑に絡み合いながら、本人にとっては「自分でも理由がわからないつらさ」となって現れるのが5月病の特徴です。気づかないうちに生活の質が落ちていたり、仕事や学業に支障をきたすこともあるため、早めに変化に気づき、対応することがとても大切です。

以下では、5月病でよく見られる症状を「身体」「こころ」「行動」の3つのカテゴリに分けて、具体的に紹介します。

身体の症状(身体的不調)

眠れない(不眠)

- 寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めてしまったり、十分に眠った気がしない。

- 交感神経が過剰に働くことが原因で、自律神経のバランスが乱れているサイン。

疲れる(倦怠感)

- 十分に休んだつもりでも疲労感が抜けず、朝起きるのがつらい。

- 新しい環境でのストレスによってエネルギーが消耗されている状態。

食欲がない(食欲不振)

- 食事がおいしく感じられない、食べる量が減る、胃が重く感じる。

- 精神的なストレスが消化器系に影響を与えることがある。

こころの症状(精神的不調)

気分が落ち込む(抑うつ状態)

- 原因がはっきりしないまま、気分が沈む、何をしても楽しくない。

- セロトニンなどの神経伝達物質のバランスが崩れている可能性も。

なんとなく不安

- 明確な理由はないが、常にソワソワして落ち着かない。

- 「このままで大丈夫か」という漠然とした不安感に悩まされる。

何もしたくない(意欲低下)

- 興味関心がなくなる、趣味にも手がつかない。

- 無気力感が続くと、うつ病へ進行することも。

焦る

- 周囲に取り残されているような気がして、焦燥感に駆られる。

- 新しい環境で結果を出さなければというプレッシャーが背景にあることも。

行動の問題(行動変容)

仕事を休む

- 朝起きられず、会社や学校に行けない、行きたくない。

- 身体が拒否反応を起こしている状態。

人と会いたくない(引きこもり傾向)

- 他人との会話や交流が億劫になる。

- 一人でいたいと感じる時間が増えるが、孤立が悪化要因にも。

やる気が出ない

- 何をするにも「面倒くさい」と感じて行動できない。

- 生活リズムも乱れがちになり、悪循環に陥る。

5月病で受診すべきか?(うつ病レベルが疑われる場合)

5月病の症状は誰にでも生じることがあります。新年度は環境の変化に適応するため、いつも以上に疲れやすかったり、気持ちの落ち込みを経験する方が多いと思います。

しかし、次のような症状がある場合は、受診することをおすすめします。

●遅刻・欠勤が増える、あるいは家事も困難となり、社会生活や日常生活に相当支障をきたしている

このような症状がある場合、うつ病のレベルに至っている可能性があるため、医療機関の受診が急がれます。

なぜ5月病は倦怠感やだるさを引き起こすのか

5月病の代表的な症状として、「身体が重い」「疲れがとれない」「やる気が出ない」といった倦怠感やだるさが挙げられます。これは単なる「気のせい」や「怠け」ではなく、体内の働きに原因があるれっきとした不調です。

その鍵となるのが、自律神経の乱れです。

自律神経とは?

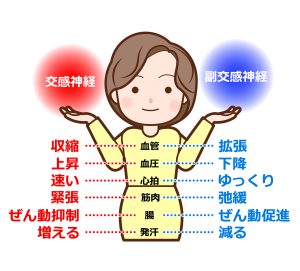

人の体は、「自律神経(じりつしんけい)」というシステムによって、呼吸・心拍・消化・体温調節などを無意識のうちにコントロールしています。この自律神経は、次の2つの神経から成り立っています。

- 交感神経:日中や緊張時に体を活発に働かせる「活動モード」

- 副交感神経:夜間やリラックス時に体を休める「休息モード」

この2つはシーソーのように、必要に応じてバランスを取りながら働いています。

ストレスによってバランスが崩れる

新年度は入学・入社・異動・引っ越しなど、生活のリズムや人間関係が大きく変化する時期です。このような環境の変化は、知らず知らずのうちに心と体にストレスを与えます。

ストレスを受けると、交感神経(活動モード)が過剰に働き、副交感神経(休息モード)がうまく機能しなくなります。その結果、

- 夜になってもリラックスできず眠れない

- 体がずっと戦闘状態のまま休めない

- 疲れが抜けず、朝からだるさが続く

といった不調が生まれるのです。

自律神経の乱れが「だるさ」「疲労感」につながる理由

本来なら、「日中は活動し、夜は休息する」というバランスが取れていれば、自然とエネルギーが回復します。

しかし、自律神経のバランスが崩れると…

- 眠りが浅くなり疲れが取れない

- 日中も頭がぼーっとしてやる気が出ない

- 慢性的な倦怠感や疲労感に悩まされる

というように、心と体の悪循環が始まってしまいます。

こんな症状が出ていたら要注意

- 起きても疲れが取れない

- 日中ずっと眠い、集中できない

- イライラや不安感が強くなる

- 食欲がない、胃が重い

これらは、自律神経の乱れによって引き起こされる典型的な症状です。

5月病の原因

5月病は、春という季節の変わり目と、新年度による生活環境の大きな変化が重なることで、心と体のバランスが崩れやすくなることが主な原因とされています。以下のような要因が重なったとき、誰でも5月病に陥る可能性があります。

4月の生活環境の変化(入学・入社・異動・引っ越しなど)

春は「スタートの季節」。新年度が始まり、多くの人がこれまでとは異なる環境に身を置くことになります。たとえば、

学生であれば、入学やクラス替えで新しい友人関係を築く必要があり、

社会人であれば、入社や部署異動により、職場の雰囲気や仕事の内容、上司や同僚との関係に慣れる必要があります。

また、引っ越しを伴う転勤や進学によって、生活環境ががらりと変わる人も少なくありません。

こうした「変化の連続」は、自分でも気づかないうちにストレスをため込みやすく、心身に負担をかける要因となります。4月は頑張りどきとして気を張っている人も多いため、その反動が5月になって表れることがあります。

気温や気圧の変化(春から初夏への移行期)

春から初夏にかけては、日によって寒暖差が激しく、気圧も不安定な時期です。こうした気候の変化は、自律神経のバランスを乱す要因となり、以下のような不調につながります。

- 朝起きにくくなる

- 頭が重い・だるい

- 食欲が落ちる

- 集中力が続かない

また、春は「花粉症」や「アレルギー」が出やすい時期でもあり、体調を崩しやすくなる人もいます。これらの身体的不調が長引くことで、心の調子まで影響を受けやすくなるのです。

長期休暇明け(GW)のギャップ

ゴールデンウィーク(GW)は、年に一度の大型連休。普段よりも長く休み、自由な時間を過ごすことで、心身は「休日モード」に切り替わります。しかし、連休が明けて再び日常に戻るとき、次のような反動が起きることがあります。

- 生活リズムが乱れたまま、うまく戻せない

- 仕事や勉強へのやる気が出ない

- 「また頑張らなければ」という重圧に押しつぶされそうになる

このように、「休みの開放感」と「現実とのギャップ」が大きいと、心がついていかず、やる気の低下や気分の落ち込みといった症状が出やすくなります。

周囲に馴染めない・思うように結果が出ないという自己否定感

新しい環境に入ると、誰しも「うまくやらなければ」「周りに溶け込まなければ」と思うものです。しかし、

- 人間関係が思ったように築けない

- 新しい仕事や学業で成果が出ない

- 自分だけが取り残されているように感じる

といった状態が続くと、「自分はダメなんだ」「周りはうまくやっているのに…」という自己否定感や劣等感が強くなります。

真面目で責任感の強い人ほど、「もっと頑張らないと」「これくらいでへこたれてはいけない」と自分を追い込みがちで、その結果として心が疲れてしまうのです。

小さな不調も、早めのサインに

こうした背景から5月病は誰にでも起こり得る心と体の疲れのサインです。「休めば回復するだろう」と軽く考えずに、自分自身の状態に目を向けてあげることが、回復の第一歩となります。

5月病になりやすい人とは?

5月病の症状は、誰にでも起こり得る一時的な心身の不調です。しかし、性格や思考の傾向によって、特に影響を受けやすい人がいることも事実です。新年度のように環境が大きく変わる時期には、以下のような傾向を持つ人は、特に注意が必要です。

変化に対応するのが難しいタイプ

生活の変化や新しい人間関係に適応するのが苦手な方は、環境の変化によるストレスを強く感じやすくなります。新しい場所での「慣れないこと」が続くと、心身のエネルギーを消耗し、疲れがたまりやすくなります。

たとえば、

- 新しいルールや人間関係に馴染むまでに時間がかかる

- 環境が変わると不安になり、過剰に心配してしまう

といった傾向がある人は、変化の多い春の時期に負担を感じやすくなります。

他人の機嫌や周囲の変化に敏感な人

周囲の空気を読みすぎる人や、他人のちょっとした言動にも過敏に反応してしまう人は、心が疲れやすい傾向があります。

- 「相手は今、機嫌が悪いのでは?」

- 「今の言い方、まずかったかな…」

といった思考を繰り返し、自分の気持ちよりも他人を優先してしまうことが多いのです。こうした「敏感さ」は長所でもありますが、環境が変わる時期には心の負担になりやすい側面もあります。

他人に気を遣いすぎる

気配りができるのは素晴らしいことですが、常に「人にどう思われているか」を気にしてしまうタイプの人は、自分を犠牲にしてでも無理をしてしまいがちです。

- 誘われたら断れない

- 自分が疲れていても、相手を優先してしまう

こうした傾向があると、知らず知らずのうちに心が疲弊し、5月頃にその反動が表れることがあります。

悩みを一人で抱えがち

「こんなことで相談してはいけない」「誰にも迷惑をかけたくない」と思って、悩みや不安を一人で抱えてしまうタイプの人は、心の中にストレスがたまりやすくなります。

- 話せる相手がいない

- 頼れる人がいないと感じている

- 弱音を吐くのが苦手

といった方は、精神的に孤立してしまい、5月病が重症化する可能性も高まります。

完璧主義の傾向がある

完璧主義の人は、「常に正しく、常に結果を出さなければならない」と自分に対して過剰なプレッシャーをかけがちです。

- 新しい仕事や勉強でうまくいかない自分を責める

- 小さなミスでも過度に落ち込む

- 周囲と比較して自信をなくす

といった傾向があり、環境変化による理想と現実のギャップを受け入れられずに、自己否定感を強く感じてしまうことがあります。

これらの特徴は、すべて「優しさ」「責任感」「真面目さ」の裏返しでもあります。しかし、そうした素質を持つ人ほど、環境の変化に弱く、無理を重ねて心が疲れてしまうことがあるのです。

5月病を防ぐためには、普段から自分の状態に目を向け、自分自身を労ることがとても大切です。

「休むことは悪いことではない」「弱音を吐いてもいい」と、自分にやさしく接する意識を持つことが回復への第一歩です。

誰かに話すことも回復の一歩

悩みや不安を感じたときには、一人で抱え込まず、

- 信頼できる家族や友人に話す

- 学校や職場の相談窓口を利用する

- メンタルクリニックやカウンセリングを受ける

といった「声を上げる行動」が、心の負担を軽くしてくれます。

「ちょっと話してみようかな」その気持ちを大切にしてください。

5月病対策

5月病を未然に防ぐための対策として次のこと意識して日常を過ごすことが大切です。

睡眠の質を上げ、しっかり休養する

質の良い睡眠によって、体内の修復を促す成長ホルモンが多く分泌され、疲労回復が促進されます。また自律神経も整いストレスが軽減されます。

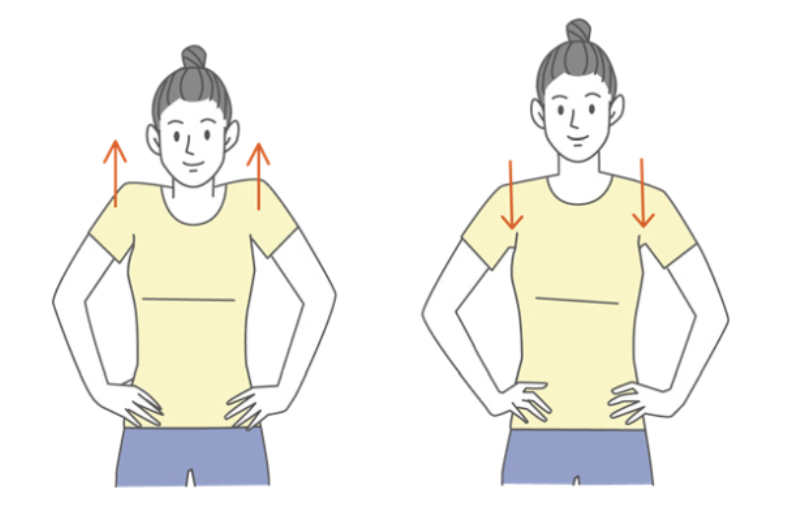

寝付けないときにおすすめ! 筋弛緩法

体の部位ごとにグッと力をいれ、一気に力を抜いて緊張がほどける感覚を味わうことで、体の緊張を緩めるリラクゼーション法です。

- ゆったりと座るまたは横になる

- 軽く目を閉じ全身の力を抜く

- 両肩をすぼめて力を入れる … 一気に力を抜きリラックスそのまま 20 秒ほどじっとして緊張がほどけていく感覚を味わう

- 体の緊張を感じている各部分も同様に ~ ふくらはぎ、太もも、お腹、背中など ~

リラックス法を取り入れる

緊張状態が続くと心身ともに疲弊し、環境への適応が益々難しくなり、通常では問題ないストレスにも耐えられなくなってしまう場合があります。

リラックス法を取り入れ、疲労を蓄積させないことが大切です。その場でできるリラックス法としては深呼吸があげられます。呼吸を整えることで血中の酸素を増やし、筋肉の緊張を緩めるので、リラックスに効果的です。5 分ほど同じテンポで深呼吸することで心のバランスを整えるセロトニンが分泌されて気分がすっきりします。

バランスのとれた食生活を意識する

食事はメンタルヘルスにも影響を与えることが分かってきています。

メンタルヘルス不調の予防には、ビタミン、ミネラル、タンパク質、DHA・EPAの摂取が重要といわれています。

継続できる運動を取り入れる

ウォーキングや軽いランニングなど軽度な運動を継続的に行うことは、身体の健康だけではなく、ストレス解消に繋がりメンタルヘルス不調の緩和に効果的です。外出を控えている場合は、動画サイトなどでお気に入りのエクササイズを見つけ、継続的に取り組むことをおすすめします。

人と話す・相談する

人に話すことで、ネガティブな気持ちが和らぎ、新しい視点を得るかもしれません。仲の良い友人とのおしゃべり等は、不安を減らしたりストレスを和らげたりするホルモンであるオキシトシン 、心のバランスを整えるセロトニンの分泌を増やし、心のバランスを整えます。

5月病から抜け出す方法

「なんとなくやる気が出ない」「朝起きるのがつらい」「自分でも理由がわからないけど落ち込む」。

そんな状態が続くと、「自分がダメになってしまったのでは」と不安に感じてしまうことがあります。ですが安心してください。5月病は、一時的な心と体のバランスの乱れによって起こるものです。無理をせず、生活の中に小さなセルフケアを取り入れることで、少しずつ回復へ向かうことができます。

以下にご紹介する方法は、軽い症状のうちに取り入れておきたい5つのセルフケア習慣です。

睡眠の質を上げ、しっかり休養する

心と体の回復には、まず「睡眠」が何より大切です。

疲れや不安がたまると、自律神経のバランスが崩れやすくなり、不眠や浅い眠りを招きます。

【睡眠の質を上げるコツ】

- 就寝1時間前はスマホ・PCを避け、間接照明でリラックス

- お風呂は40℃以下のぬるめにして、寝る1時間前に入る

- 寝る時間・起きる時間を毎日一定にする

- カフェインやアルコールの摂取は控えめに

眠れない夜が続くときは、無理に寝ようとせず「深呼吸」や「読書」など、心を落ち着ける習慣に切り替えるのも効果的です。

リラックス法を取り入れる

ストレスや不安がたまっているときは、脳が常に緊張状態にあります。意識的にリラックスできる時間をつくることで、自律神経のバランスを整える助けになります。

【おすすめのリラックス法】

- ゆっくり深呼吸(4秒吸って、6秒吐く)

- 軽いストレッチやヨガ

- アロマやハーブティーで五感を癒す

- 音楽や自然の音を聴く

- 静かに過ごせるお気に入りの場所に行く

「特別なこと」をする必要はありません。何もしない時間をつくることが、意外と大きな効果をもたらします。

バランスのとれた食生活を意識する

食事は、体の健康だけでなく心の状態にも深く関わっています。

実は、気分や感情をコントロールしている脳内の神経伝達物質は、日々の食事でとる栄養素からつくられています。

そのため、「なんとなく元気が出ない」「落ち込みやすい」と感じるときこそ、食生活を見直すことが心の安定につながるのです。

食事内容のポイント

たんぱく質をしっかりとる

肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質は、心のバランスを整えるための材料となる大切な栄養素です。

青魚を意識してとる

サバやイワシ、サンマなどに含まれるDHA・EPAという成分には、気分の落ち込みを和らげる効果があるといわれています。

野菜を毎食に取り入れる

特に緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草、ブロッコリーなど)は、葉酸やビタミンB群が豊富で、メンタル面の安定に役立ちます。

和食をベースにするのもおすすめ

味噌汁、煮物、魚、ごはんなどを中心にしたシンプルな和食は、自然と栄養バランスが整いやすく、塩分や脂質のとりすぎも防げます。

食べるタイミングも大事

朝食はとるようにする

朝ごはんは、体内時計をリセットし、1日のリズムを整える役割を持っています。バナナやおにぎり、味噌汁など、簡単なものでOKです。

夕食は早めにすませる

寝る直前の食事は消化に負担がかかり、睡眠の質を下げてしまいます。できれば就寝の2時間前までに食べ終えるようにしましょう。

気分が落ちているときこそ、食事がおろそかになりがちですが、しっかり食べることは、心をいたわることでもあります。

「3食きちんと食べる」ことが基本ですが、疲れているときは、スープやおにぎりなど、消化にやさしくて栄養のあるものでもOK。無理なく続けられる工夫が大切です。

継続できる運動を取り入れる

運動は、脳内にエンドルフィンやセロトニンといった「気分を前向きにする物質」を増やす働きがあります。また、体を動かすことで深い睡眠を得やすくなり、生活リズムの改善にもつながります。

すぐ始められる簡単な運動

- 1日10~15分の散歩(公園や自然の中ならさらに◎)

- 家の中でできるストレッチ

- 通勤時に1駅分歩く

- ラジオ体操やYouTubeの軽い運動動画を試す

大切なのは、「続けられること」。ジムなど特別な場所に通わなくても、気持ちいいと感じる程度の軽い運動を、日常に取り入れてみましょう。

人と話す・相談する

気分が落ち込んでいるときほど、人とのつながりを断ちたくなるものですが、誰かと話すことは心のストレスを外に出す大切な方法です。

- 家族や友人など、安心できる人

- 同じような経験をしたことのある先輩

- 学校や職場のカウンセラーや上司

- メンタルクリニックや相談窓口

「話すことで、心が軽くなる」「ただ聞いてもらうだけでも楽になる」――そんな経験は誰にでもあります。話す内容がまとまっていなくても、気にしないでください。誰かに気持ちを受け止めてもらうことが大切なのです。

次のような症状がほとんど1日中、毎日、1週間以上続く場合は、医療機関への相談が急がれます。

■好きなことが楽しめない

上記の症状は、医療的なケアが必要である可能性が高く、早急に医療機関へ相談することをおすすめいたします。

周囲の人が五月病になった場合|家族や上司ができるサポート方法

5月病は、自分では「ただ疲れているだけ」「気のせい」と思ってしまいがちです。

そのため、周囲の人が気づいて声をかけることが、早期の対処や回復の大きな助けになります。

以下では、家庭・職場の両方で実践できるサポート方法を紹介します。

まずは「様子の変化」に気づくことが第一歩

5月病の初期症状は、目立ちにくいものが多いです。

次のような「ちょっとした変化」に気づいたら、心が疲れているサインかもしれません。

- 表情が暗くなった、笑顔が減った

- 遅刻・早退・欠勤が増えた

- 話しかけても反応が鈍い

- 急に口数が減った、飲み会や集まりに来なくなった

- ケアレスミスや物忘れが増えた

- 身だしなみや生活習慣に乱れが見える

「いつもと違うな」と感じたら、そっと気にかけてみてください。

無理に詮索せず、「気にかけているよ」の姿勢を伝える

5月病は、本人も「なぜつらいのか」がわからず、説明できないことが多いです。

そのため、問い詰めたり原因を聞き出そうとしたりすると、かえってプレッシャーになってしまうことがあります。

大切なのは、安心できる雰囲気の中で、さりげなく声をかけることです。

たとえばこんな言葉が有効です

- 「最近、ちょっと元気なさそうに見えるけど、大丈夫?」

- 「なんか困ってることがあったら、いつでも話聞くからね」

- 「無理してない?ちょっと休んでもいいんだよ」

こうした声かけは、「一人じゃない」「気にかけてくれる人がいる」という安心感につながります。

家族の場合:話をじっくり聞く、日常のリズムを整えるサポートを

家庭では、身近な存在だからこそ、「心配しすぎ」「余計なお世話」と思われてしまうこともあります。

そんなときは、「正論」や「励まし」よりも、「共感」や「寄り添い」を意識しましょう。

家族ができるサポートの例

- 無理に元気づけず、話を否定せずに受け止める

- 生活リズム(食事・睡眠)をさりげなくサポート

- 家事の負担を軽くしたり、一緒に散歩に出たりする

- 「話さなくても一緒にいる」時間を大切にする

家族が「安心できる居場所」として存在してくれることが、心の回復には大きな力になります。

上司・職場の場合:業務の調整や、相談しやすい環境づくりを

職場では、本人が「迷惑をかけてはいけない」と無理をしてしまいがちです。

上司や同僚ができることは、「あなたの不調を責めたりしない」という空気をつくることです。

職場での対応のポイント

- 「最近疲れてるようだけど、大丈夫?」と個別に声かけ

- 無理に理由を聞き出さず、「休みたいときは遠慮なく言っていいよ」と伝える

- 可能であれば、一時的に業務量を調整する、柔軟な勤務に切り替える

- 産業医や人事部門との連携も視野に入れる

また、定期的な1on1面談や、休憩・雑談のしやすい雰囲気を日頃からつくっておくことも、予防につながります。

専門機関への相談をすすめる

状態が深刻だったり、長期間続くようであれば、専門の医療機関やカウンセリングを案内することも大切です。

- 「一度、カウンセラーに話してみるのもいいかもしれないね」

- 「最近、メンタルクリニックって行きやすくなってるよ」

- 「心療内科で話を聞いてもらうだけでも、気持ちが少しラクになるよ」

といった、ハードルを下げた伝え方がおすすめです。

本人の負担にならないよう、あくまでも選択肢として紹介する形をとりましょう。

サポートする側も、自分を大切に

大切な人を支えようとするあまり、サポートする側が疲れてしまうこともあります。

支える側自身も無理をせず、「できる範囲で」「自分の心にも余裕を持って」関わることが大切です。

5月病は、本人が気づかないうちに心の中で静かに進行していくことが多いため、周囲のやさしい気づきと声かけが、大きな支えになります。

- まずは小さな変化に気づく

- 無理に踏み込まず、安心感を与える

- 相談できる環境や雰囲気を整える

- 専門機関の活用も視野に入れる

「誰かが見ていてくれる」「わかってくれる人がいる」ということがわかるだけで、少しずつ元気を取り戻すことに繋がります。

おわりに

新年度の始まりから5月にかけて、環境が大きく変わることを原因に生じる5月病は誰にでも生じる可能性があります。5月病を予防するためには、ストレスを溜めないように、自分にあったストレス対処法を取り入れることをおすすめします。しかし、何も楽しめない(休日も楽しめない)、眠れない状態が 2 週間以上続く場合は、医療的なケアが必要である可能性が高いため、専門機関を受診されることをおすすめします。

個人向け相談窓口(厚生労働省)

厚生労働省による「みんなのメンタルヘルス」では、こころの健康や病気、支援やサービス等、メンタルヘルス情報のポータルサイトです。相談窓口の案内等もあります。

出典

『実践!ストレスマネージメント』渡辺洋一郎

『こころに効く精神栄養学』功刀浩 (国立精神・神経医療研究センター)著,女子栄養大学出版部, 2016.3

【企業向けサービスのご案内】

CHRでは企業の従業員様向けの24時間365日相談受付の専門相談窓口サービス『ハートの窓』を提供しています。(ご契約者は企業、従業員様のご利用は無料です)

従業員の方には、

●職場・仕事の悩み、家庭からの悩み

●健康(精神面)の悩み、健康(身体面)の悩み

●消費者問題、借金問題 等など、従業員の方からのあらゆる問題解決をサポート。

管理監督者の方には、

●部下のメンタルヘルス対応

●職場環境改善についての悩み

●安全配慮義務

●部下とのコミュニケーション など管理監督者の方のあらゆる悩みをサポート。

人事労務ご担当者の方には、

●従業員の健康管理対策

●職場のメンタルヘルス対応

●相談システムの構築

●場環境改善のきっかけ 等など、人事労務ご担当者の方からのあらゆる問題解決をサポートします。

「メンタルヘルス予防」+「ラインケア支援」で職場環境改善につながる健康経営時代の新しい外部相談窓口『ハートの窓』の導入について、どんなことでもお気軽にご相談ください。

(個人の方の相談窓口については「こころの耳」(厚労省)をご参照ください)