健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康に配慮した経営を積極的に推進している大企業や中小企業などを対象とした表彰制度です。優れた取組みを行う法人を可視化することで、求職者や従業員、取引先や金融機関といった幅広い関係者から社会的な評価を受けられる仕組みが整えられています。

特に大規模法人部門(ホワイト500)は、従業員数が多く社会的な影響力を持つ企業が対象となり、認定を受けることで投資家・取引先・求職者などから高い評価を得られます。

2026年度からは「健康経営2.0」の方向性が打ち出され、従来よりも一層、戦略性と質の高い取組みが求められるようになりました。今回は、大規模法人部門の評価基準・認定要件のポイントを整理し、企業が準備すべき観点をわかりやすく解説します。

制度変更のポイント(2026年度版)

これまでの健康経営優良法人制度は「取組みをしているかどうか」が中心でした。しかし2026年度からは、取組みの実効性や社会的な広がりまで評価対象となります。特に注目すべきポイントは以下の3点です。

経営層による議論・意思決定の開示

経営層が主体となって健康経営を推進しているかどうかが重要視されます。単なる健康宣言や福利厚生施策ではなく、「経営戦略の一部」として健康経営を位置づけているかどうかが評価されます。

経営層が主体となって健康経営を推進しているかどうかが重要視されます。単なる健康宣言や福利厚生施策ではなく、「経営戦略の一部」として健康経営を位置づけているかどうかが評価されます。

具体的には、取締役会や経営会議で健康経営の進捗が報告・議論され、意思決定に反映されていることが求められます。こうした「ガバナンスの透明性」が認定取得の大きなカギとなります。

PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)の活用

従業員の健康データを活用し、予防や行動変容につなげる仕組みの整備が強く求められるようになりました。健診結果だけでなく、日常の生活習慣やウェアラブル端末で取得したデータも含め、従業員本人が自らの健康状態を把握・改善できる環境を整えることが理想です。

従業員の健康データを活用し、予防や行動変容につなげる仕組みの整備が強く求められるようになりました。健診結果だけでなく、日常の生活習慣やウェアラブル端末で取得したデータも含め、従業員本人が自らの健康状態を把握・改善できる環境を整えることが理想です。

PHRは個人情報保護の観点から運用が難しい面もありますが、適切に管理しつつ、従業員と企業の双方にメリットがある仕組みとして導入することが評価につながります。

プレコンセプションケアの導入

プレコンセプションケアは、従業員が将来の妊娠・出産を安心して迎えられるよう心身の健康を支援することで、企業にとっても人材の定着・活躍推進につながる健康経営の一環です。女性従業員のキャリア形成やライフステージ支援に直結するだけでなく、企業のダイバーシティ経営を後押しする施策としても注目されています。

プレコンセプションケアは、従業員が将来の妊娠・出産を安心して迎えられるよう心身の健康を支援することで、企業にとっても人材の定着・活躍推進につながる健康経営の一環です。女性従業員のキャリア形成やライフステージ支援に直結するだけでなく、企業のダイバーシティ経営を後押しする施策としても注目されています。

具体例としては、婦人科検診の受診機会提供、妊娠前からの栄養指導や生活習慣改善プログラムなどがあり、これらを制度として整備することが評価対象となります。

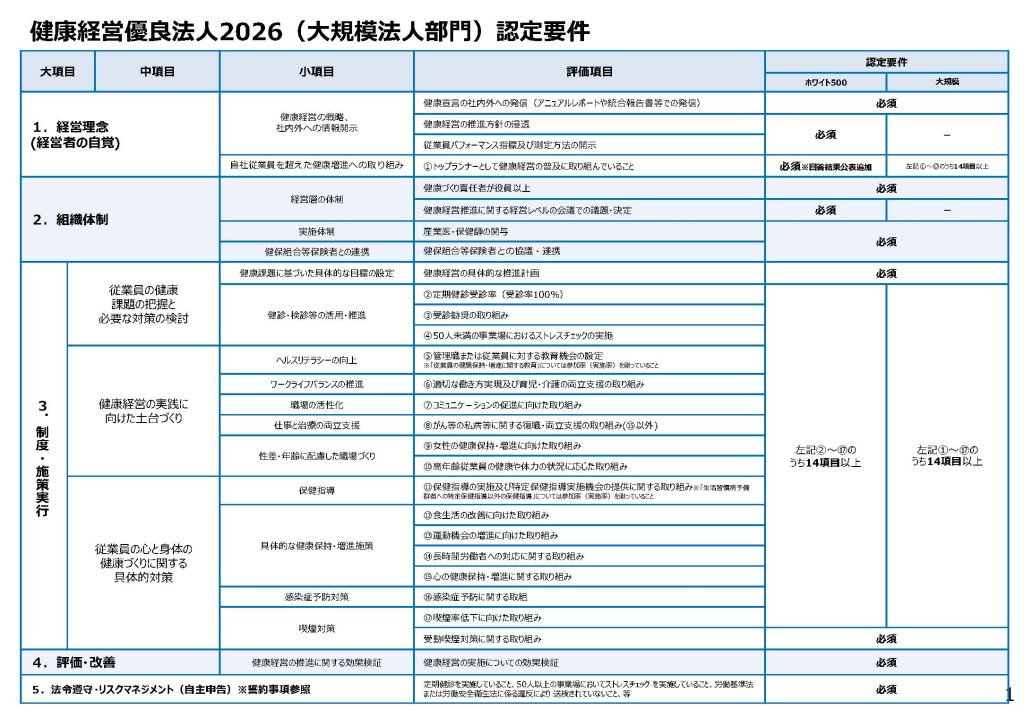

認定要件の全体像(5つの柱)

健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定要件は、単なる形式的なチェックリストではありません。企業が健康経営をどのように進めていくかを示す「5つの柱」として整理されており、この柱ごとに取組みが評価されます。

つまり「何をすればいいか」という行動指針であると同時に、「健康経営を戦略的に実践するための道しるべ」と考えるとわかりやすいでしょう。

① 経営理念(経営者の自覚)

最初の柱は「経営層のコミットメント」です。健康経営を単なる福利厚生ではなく、経営戦略の一部として位置づける姿勢が求められます。

最初の柱は「経営層のコミットメント」です。健康経営を単なる福利厚生ではなく、経営戦略の一部として位置づける姿勢が求められます。

具体的には「健康宣言」を社内外に発信すること、年次報告書や統合報告書で健康経営の方針を明記すること、さらには健康関連のKPI(例:健診受診率、ストレスチェック受検率、生活習慣改善プログラムの参加率など)を設定・公表することが重要です。

経営者自身がメッセージを発信し、社員の行動変容を後押しする姿勢を示すことが、認定取得の大前提となります。

② 組織体制

次に重視されるのは「組織づくり」です。健康経営を推進する責任者は必ず役員クラスであることが求められます。現場担当任せではなく、経営レベルで健康経営を推進する意思を明確にするためです。

次に重視されるのは「組織づくり」です。健康経営を推進する責任者は必ず役員クラスであることが求められます。現場担当任せではなく、経営レベルで健康経営を推進する意思を明確にするためです。

また、産業医・保健師・人事部門・労働組合などが連携し、推進委員会を組織することも評価につながります。加えて、健康保険組合や外部の専門機関との協働体制を築くことも有効です。

「誰が旗を振り、どのように全社で動くのか」が見える仕組みを整えることがポイントです。

③ 制度・施策の実行

ここが最も大きな柱であり、企業ごとの差が出やすい部分です。従業員の健康課題を把握し、それに基づいて制度や施策を展開することが評価されます。

ここが最も大きな柱であり、企業ごとの差が出やすい部分です。従業員の健康課題を把握し、それに基づいて制度や施策を展開することが評価されます。

必須項目として、定期健診100%受診、再検査受診勧奨、ストレスチェックの実施などが挙げられます。その上で、以下のような幅広い取組みが求められます。

- ヘルスリテラシー向上のための教育(例:健康セミナーやeラーニング)

- 長時間労働の削減、柔軟な働き方の導入

- ワークライフバランス推進(有給休暇取得促進、休業・復職支援)

- 運動促進プログラム(ウォーキングイベント、フィットネス補助)

- 食生活改善(社食での健康メニュー提供、栄養指導)

- メンタルヘルス対策(相談窓口、産業医面談、EAP導入)

- 喫煙対策(分煙・禁煙支援プログラム)

これらを「14項目以上」実施することが求められており、幅広く、かつ従業員の実態に合った施策を整備する必要があります。

④ 評価・改善

施策を実施するだけでは十分ではありません。その効果を測定し、改善につなげるプロセスが求められます。

施策を実施するだけでは十分ではありません。その効果を測定し、改善につなげるプロセスが求められます。

例えば、健診データの推移や従業員アンケートを活用して、施策がどの程度効果を上げているかを検証します。効果が見えにくい場合は、実施方法の見直しや新たな施策の追加を行い、改善を積み重ねていくことが大切です。

やりっぱなしではなく、進化させ続ける仕組みが、認定の可否を大きく左右します。

⑤ 法令遵守・リスクマネジメント

最後の柱は、企業として当然守るべき「土台」です。労働安全衛生法に基づく定期健診やストレスチェックの確実な実施は必須であり、違反があれば認定対象から外れてしまいます。

最後の柱は、企業として当然守るべき「土台」です。労働安全衛生法に基づく定期健診やストレスチェックの確実な実施は必須であり、違反があれば認定対象から外れてしまいます。

また、労務リスクを未然に防ぐ観点から、長時間労働の是正、ハラスメント対策、感染症や災害時の対応体制なども重要です。

健康経営は、まず法令遵守があってこそ成り立つという基本を示す柱と言えるでしょう。

おわりに

2026年度の健康経営優良法人(大規模法人部門)評価基準は、従来よりも「戦略性」「実効性」「社会的責任」を重視しています。単なる施策の実施ではなく、経営層の関与、データに基づく取組み、従業員の行動変容を促す仕組みづくりが欠かせません。

参照:ACTION!健康経営