健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)は、従業員の健康づくりに積極的に取り組む中小企業等を認定する制度です。単なる福利厚生ではなく経営戦略の一部として健康を重視する企業を可視化し、従業員や求職者、取引先や金融機関からの信頼向上につなげることを目的としています。

特に、上位に選ばれる「ブライト500」や「ネクストブライト1000」は、業界や地域における先進的な企業事例として注目を集め、採用力やブランド力の強化にも直結します。

今回は、2026年度健康経営優良法人の評価基準や認定要件のポイントをわかりやすく整理し、実務担当者が押さえておくべき視点を解説します。

昨年からの主な変更点(中小規模法人部門)

2026年度の認定要件では、昨年度と比べて以下の点が変更されています。

選択要件の追加と基準引き上げ

「育児・介護と仕事の両立支援」「高年齢従業員への配慮」が新設され、必要達成数が増加しました。

プレコンセプションケア関連の設問追加

妊娠前からの健康支援に関する「認知度アンケート」が導入されました。

多様な従業員への配慮

女性や高齢者の健康に配慮した職場づくりが新たな評価ポイントとなりました。

中小規模法人部門でもライフステージや多様性への対応が強く求められるようになった点が大きな特徴です。

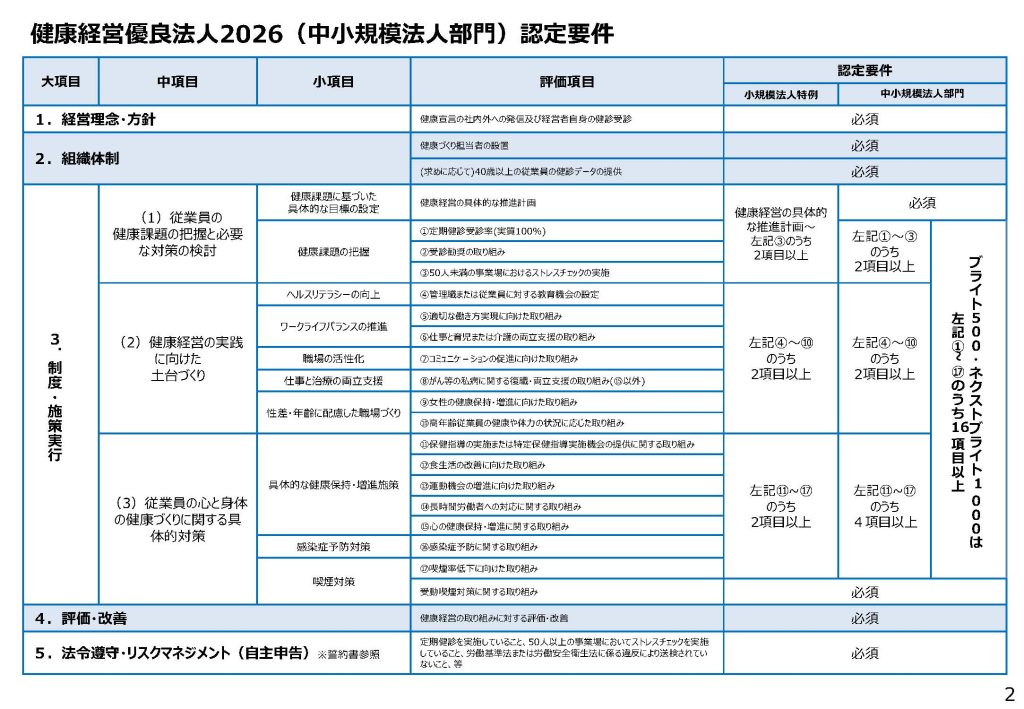

認定要件の全体像(5つの柱)

中小規模法人部門では、認定基準が5つの柱に整理されています。これらは健康経営の基礎から具体的な実践までをカバーしており、段階的に取り組むことで着実に評価につながる仕組みになっています。

- 経営理念・方針

- 組織体制

- 制度・施策の実行

- 評価・改善

- 法令遵守・リスクマネジメント

① 経営理念・方針

経営層が率先して健康経営に取り組む姿勢を示すことが出発点です。社内外への健康宣言や、経営者自身の健診受診・健康づくりへの積極的な参加が求められます。

経営トップが実践者となることで、従業員の意識も自然に高まり、組織全体に「健康を重視する文化」が広がります。これは小規模法人ほど効果が大きく、企業の一体感にもつながります。

② 組織体制

健康経営を継続的に実施するためには、担当者や部署の設置が欠かせません。人事・総務担当が兼務するケースも多いですが、明確に健康づくり責任者を置くことが評価対象となります。

健康経営を継続的に実施するためには、担当者や部署の設置が欠かせません。人事・総務担当が兼務するケースも多いですが、明確に健康づくり責任者を置くことが評価対象となります。

さらに、40歳以上従業員の健診データ提出や、産業医・保健師との連携があると、より実効性の高い体制として評価されます。小規模法人では外部サービスの活用も有効です。

③ 制度・施策の実行

最も評価の比重が大きい柱です。中小規模法人でも現実的に取り組めるよう、必須と選択式の項目が整理されています。大きく分けて以下の3つの観点から実践が求められます。

健康課題の把握と目標設定

定期健診の受診率100%は基本条件です。加えて、再検査の受診勧奨やストレスチェックの実施など、最低2つ以上を行う必要があります。さらに、自社の健康課題に基づいた「数値目標」や「取り組み計画」を策定することも重視されます。

施策の土壌づくり

ヘルスリテラシー教育(健康セミナー、禁煙・食事・運動に関する学習機会)、ワークライフバランス推進(有給休暇の取得促進、在宅勤務制度)、治療と仕事の両立支援、職場のコミュニケーション促進、女性や高齢従業員への支援など、多様な領域から2つ以上を実施する必要があります。

これらは「従業員が健康に配慮しながら働ける基盤」を整える意味合いが強い項目です。

具体的な健康施策

食生活改善(野菜摂取キャンペーンや栄養士による相談)、運動促進(ウォーキングイベントや体操の導入)、長時間労働対策(残業抑制の仕組み)、メンタルヘルス対策(相談窓口や外部EAPの導入)、感染症対策(インフルエンザ予防接種支援)など、幅広い取り組みから4項目以上の実施が求められます。なお、受動喫煙対策は必須です。

④ 評価・改善

施策を実施して終わりではなく、効果を検証して改善につなげることが不可欠です。例えば「健診結果で生活習慣病リスクが減少したか」「ストレスチェックの集団分析から職場環境に改善点が見つかったか」など、数値や従業員の声を基に評価します。

施策を実施して終わりではなく、効果を検証して改善につなげることが不可欠です。例えば「健診結果で生活習慣病リスクが減少したか」「ストレスチェックの集団分析から職場環境に改善点が見つかったか」など、数値や従業員の声を基に評価します。

このサイクルを繰り返すことで、施策の質が高まり、企業全体としての持続的な成長にも直結します。

⑤ 法令遵守・リスクマネジメント

健康経営の大前提は、法令を遵守していることです。定期健診・ストレスチェックの実施や、労働基準法または労働安全衛生法による送検がないことを自己申告する必要があります。

健康経営の大前提は、法令を遵守していることです。定期健診・ストレスチェックの実施や、労働基準法または労働安全衛生法による送検がないことを自己申告する必要があります。

さらに、労務リスクを減らすためのハラスメント防止、感染症流行時の対応、災害時の従業員支援体制なども整えておくことが望まれます。

おわりに

「健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)」は、中小企業でも実現可能な施策を軸にしつつ、経営層の姿勢やPDCAの実践を強く求めています。認定を受けることで企業の信頼性や採用力が高まり、従業員のモチベーション向上や定着率改善にもつながります。

まずは5つの柱ごとに自社の現状を棚卸しし、ギャップを可視化することが第一歩です。そのうえで、無理のない範囲から取り組みを始め、データを基に改善を積み重ねていくことが、認定取得への近道となります。

参照:ACTION!健康経営