近年、増加する「適応障害」による休職。本ブログでは、休職を機に自身の内面と向き合い、大きく成長した若手社員Aさんの事例を、精神科産業医の視点からご紹介します。

精神科産業医の後藤 剛です。

私は企業や地方公共団体で働く皆さま向けにセルフケア研修・ラインケア研修を提供しておりますが、最初に研修でお話している内容を一部お伝えします。

はじめに ~「コップの水」から見る、受け取り方の違い~

それを「まだ半分ある」と受け取るか、「もう半分しかない」と受け取るかは、人によって違います(遺伝子の影響を受けているとも言われています)。家の中での話なのか、登山中なのか、はたまた砂漠ならどうか・・と状況によっても違ってきます。

私たちができごとをどう受け取るかは認知と言われており、我々の気分や体調、次にとる行動にも影響を与えます。職場やプライベートにおけるできごとをどう認知するかの重要性について研修でお伝えしたり、ワークをしていただくことがあります。

認知がメンタルに与える影響とは?

- 認知とは「物事の受け取り方・意味づけ」のこと

- 同じ状況でも、人によって捉え方が異なる

- 認知は気分・体調・行動に影響する

この考え方は、ストレスマネージメントや職場でのコミュニケーション改善に欠かせない視点です。

【事例紹介】異動後に適応障害と診断された若手社員Aさん

認知に関連して、私の精神科産業医先での事例を1つご紹介します。

・精神科で「適応障害」の診断を受け、約2か月休職

・症状が改善し、主治医から職場復帰の診断書が発行される

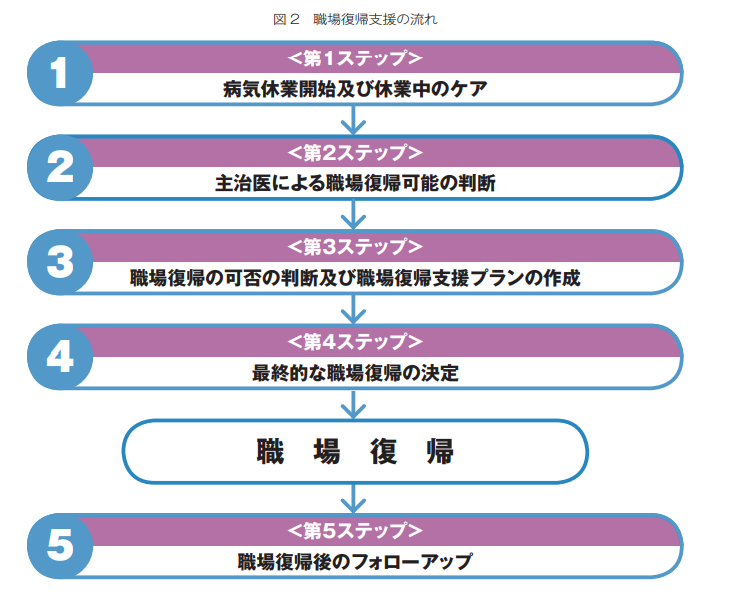

このような復職時には、厚労省の「復職支援の5つのステップ」に沿って、医学的・職場的な調整が求められます。

【参照】厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

産業医面談から見えたAさんの「気づき」と「変化」

産業医面談では、Aさんから以下のような話がありました。

初めての産業医面談のため緊張しているものの、Aさんは誠実に私からの質問に答えてくれました。気分の落ち込みは改善しており表情も明るく、睡眠や食事摂取も安定しているようです。日中は家事や軽い運動、読書に取り組んでいました。

今回、心身の調子を崩したきっかけを質問すると、以下のように話してくれました。

異動して、これまでやったことのない業務を担当することになりました。直属の上司は仕事の処理スピードが速く、ついていくのに精一杯…いや、ついていけませんでした。

周りの先輩方も忙しそうで、わからないことを質問したり助けを求めることができない雰囲気でした。

そんな毎日を過ごす中、仕事でミスすることが増え、職場の中で疎外感や劣等感を抱くようになりました。憧れだった上司もいつからか顔も見たくなくなり、仕事に行くのがおっくうになり、帰宅後もふさぎ込むようになっていました。心配した妻がメンタルクリニックの予約を取ってくれて、半ば無理やり受診。その日に診断書が出て、お休みすることになりました。

休みはじめた頃は、残してきた業務の心配や、今後のキャリアへの不安で緊張が取れず、正直うまく休めませんでした。クリニックからの処方薬(抗うつ薬・抗不安薬・睡眠導入剤など)はありませんでした。でも日が経つにつれて徐々に緊張が取れて楽になり、回復を実感できたので、先日の外来で主治医に復帰を希望しました

実は産業医面談前、会社側から「部署異動しての復帰を検討している」旨を聞いていました。面談後、私は「復職可能。ただし、部署異動しての復帰が望ましい」と意見書に記載をしました。意見書を参考に会社側で検討し、異動先との調整を経て、Aさんは別部署で復帰となりました。

復職後の継続支援とAさんの言葉

「復職はゴール」ではなく、「復職前後が勝負」と私は考えています。

異動先の上司はもちろん、産業保健スタッフ、産業医面談(私は嘱託なので1〜2か月に1回ですが)でAさんの復職をフォローしました。Aさんは復帰先で休むことなく勤務し、就業制限(時間外禁止・出張禁止・休日出勤禁止など)も段階的に解除しました。メンタルクリニックへの通院もすでに終了しており、「産業医面談の必要はないかな」と思っていたところ、本人からの希望があり面談することになりました。

・Aさんは休まず勤務を継続し、就業制限も段階的に解除

・本人の希望でフォロー面談を実施

面談では、印象的な言葉がありました。

夏休みに学校から宿題が出たとき、私は夏休み最終日ギリギリに宿題をして、何とか間に合わせるタイプ。上司は夏休み前に宿題を終わらせるタイプ。何とかして、その差を埋めようとしたのですが、その前に倒れてしまいました。クリニックを予約してくれた妻には本当に感謝しています。

休む前は上司の顔も見たくなかったけど、復帰してこうして働いている中、上司も会社からの要求に応えるため、前倒しで頑張って仕事をしているのだと気づいた。

上司を責める気持ちはないし、今後の自分の仕事に活かしていきたい。それを今日、産業医に伝えたかった。

私はこのような貴重なお話をしてくれたことに感謝を伝え、面談を終えました。

もし、あのとき早くサインに気づけていたら?

「適応障害」による休業者が発生したとき、私は適材適所の原理で復帰時の環境調整を図ります。Aさんの事例では、会社側が柔軟に対応を検討し、結果的に環境調整が上手くいきました。

その一方、Aさんがうつ状態になる前に、上司や先輩が本人のいつもと違う様子に気づき、声がけをして相談に乗り、業務調整をしてくれていたらどうだったでしょう。もしくは念のため産業保健スタッフや人事労務担当部署につないでくれていれば、休業という結果にはならなかったのではないでしょうか。

産業医として同社管理職向けにラインケア研修を提供していましたが、対象が管理職全員ではなく、毎年の開催というわけではなかったので、提供が不十分だったかもしれません。また、社内ですと管理職が気軽に相談できないかもしれませんので、外部相談窓口に連絡し、「いつもと違うサインがあるようだが、どう行動すれば良いか?」や「私とはタイプの違う若手社員がいるのだが、どうコミュニケーションを取ればいいのだろうか?」など相談してもらうことも有効だったと思います。

この事例を振り返ると、以下のような早期対応の可能性も考えられます。

・気軽に相談できる外部窓口が活用されていたら?

・管理職向けのラインケア研修が全社的に実施されていたら?

「いつもと違うサイン」に早く気づくこと。

そして、「どう行動すればよいか」を相談できる環境があること。

これらが、休職を防ぐ鍵になります。

適応障害からの再起:Aさんの成長と未来への期待

私の実感として、「適応障害」による休業者に柔軟に対応くださる企業が増えています。その一方、休業した本人が「私は悪くない。悪いのは上司だ。」と頑なになっている事例があります。適応障害のため心身不調となるのは確かに辛い経験です。しかし、休業したことをきっかけに自分の性格や特性、できごとの受け取り方、行動パターンを振り返り、復職後に同じ思いをしないため、何かを変えてほしいとも思っています。

この事例では、Aさんからいただいた言葉から、彼自身の成長を感じました。新天地での安定した活躍を願うと共に、将来Aさんが部下を持ったときの仕事術、そして人材育成に期待しています。

産業医としての願い:成長と再発防止のために

適応障害による休業は、決して「甘え」ではありません。

しかし、回復した後に「何を振り返り、どう成長するか」はとても大切です。

この事例では、Aさんの言葉から自らの認知と行動を見つめ直す姿勢が感じられました。この事例が、適応障害で悩む方々や、その支援に携わる方々にとって、回復へのヒントやより良いサポートを考える一助となれば幸いです。

【参照】厚生労働省 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き