働く人の健康を大切にする企業が増えている今、注目を集めているのが「健康経営優良法人」認定制度です。

今回は、「健康経営優良法人」について、どんな制度か・どんなメリットがあるのか・気をつけたい点・認定を受けるためのステップを、わかりやすくまとめました。

健康経営優良法人とは?

「健康経営優良法人」は、経済産業省と日本健康会議が推進している認定制度です。2017年から始まり、健康経営に取り組む企業として認定されると、「健康経営優良法人」として企業情報が公開されます。

健康経営とは

健康経営は、アメリカの経営心理学者ロバート・ローゼン氏によって提唱された考え方です。これは、企業が従業員の健康を積極的に管理し、改善や促進に努める経営手法を指します。従業員の心身の健康が保たれることで、収益性が向上し、企業の持続的な成長に繋がるとされています。この理念は日本でも徐々に広まりつつあります。

特に優れた健康経営を実践している大企業や中小企業を「可視化」することで、従業員や求職者、関連企業、金融機関などからの社会的評価を高めるとともに、健康経営の取り組みを広く周知し、より良い職場環境を促進するための重要な制度です。

法人の規模によって2つに分類

-

大規模法人部門(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加する)

-

中小規模法人部門(上位500法人には「ブライト500」、501~1500位法人には「ネクストブライト1000」の冠を付加する)

大規模法人と中小規模法人の違い

会社の規模によって健康経営優良法人の認定が異なります。認定の基準は申請時点における「常時使用する従業員」数に基づいており、業種によって必要な人数が異なります。

| 業種 | 大規模法人部門 | 中小規模法人部門 |

|---|---|---|

| 製造業その他 | 301人以上 | 1人以上~300人以下 |

| 卸売業 | 101人以上 | 1人以上~100人以下 |

| 小売業 | 51人以上 | 1人以上~50人以下 |

| サービス業 | 101人以上 | 1人以上~100人以下 |

2025年度の認定状況

特に近年は、働き方改革やメンタルヘルスへの関心の高まりもあり、年々申請数が増加しています。

2025年度の「健康経営優良法人2025」では、「大規模法人部門」に3,400法人(上位500法人には「ホワイト500」の冠を付加)、「中小規模法人部門」に19,796法人(上位500法人には「ブライト500」、501~1500位法人には「ネクストブライト1000」の冠を付加)が認定されました。

認定のメリットとは?

「健康経営優良法人」の認定は、単なるお墨付きにとどまりません。企業にとって、実際の経営や人材戦略に活かせる、さまざまなメリットがあります。

従業員のモチベーションや定着率がアップ

制度や職場環境の整備が進むことで、体調不良やメンタル不調によるパフォーマンス低下(プレゼンティーイズム)を防ぎ、生産性の高い職場づくりが可能になります。

サポート体制を整備することで、従業員が安心してモチベーション高く働くことができ、離職防止にも直結します。

企業のブランドイメージが向上

「健康を大切にする企業」として、求職者や学生に好印象を与えられます。また、自治体から表彰を受けたり、金融機関、取引先などからの評価が高まるケースもあります。

特に投資家や株主、取引先といった外部ステークホルダーからの信頼を得るうえで、健康経営の取り組みは大きな意味を持ちます。健康経営を継続していくことで、イメージ向上の効果はより高まります。

補助金・融資面での優遇

健康経営を促進するため、国や自治体は積極的に支援策の充実を図っています。

一部の金融機関では、金利の優遇や保証料の軽減など、認定法人向けの特典が用意されています。また、自治体独自の助成金や補助金制度の申請時に加点対象となることもあります。

医療費負担の適正化

健康経営を導入することで、、従業員の健康に対するリテラシーを高め、企業の費用負担を軽減できます。企業が加入している保険料は従業員と企業で半分ずつ負担しているため、従業員が健康を損ねて通院や入院をすると、企業側の医療費負担が増加します。健康経営を推進することで、従業員の病気リスクを低減し、結果的に企業の医療費削減や負担軽減が期待できるのです。

デメリットや注意点は?

申請準備に時間がかかる・業務負荷が増える

認定には各種データの提出が必要で、健診受診率や取組内容の記録など、事前準備に手間がかかることもありスケジュールに余裕をもって取り組むことが大切です。

また、人事や総務担当者が主導することが多いため、健康経営の推進が通常業務に上乗せされ、負担増になることもあります。

一度取得して終わり、ではない

健康経営は「継続」が前提です。認定後も改善活動やデータの管理が求められます。健康施策は中長期的な取り組みであり、すぐに数値に反映されるとは限りません。そのため、場合によっては関係者のモチベーションが下がり、途中で形だけの制度になるリスクがあります。

「押し付け」と感じられることがある

「健康のために〇〇をしましょう」といった施策が、本人の意思や状況を無視して導入されると、「会社の都合か…」「健康まで管理されるのは窮屈だ」と反発を招くことがあります。人事・総務だけが頑張っても限界があります。経営層の理解や現場の協力も不可欠です。

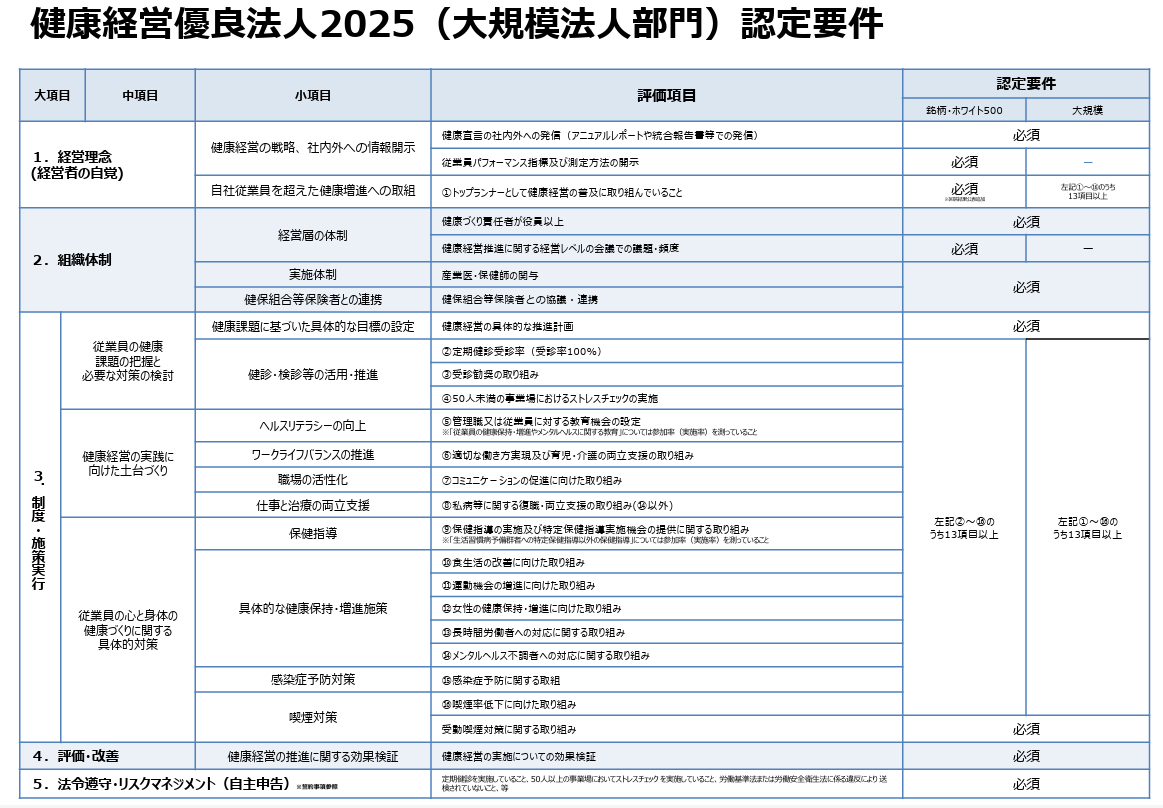

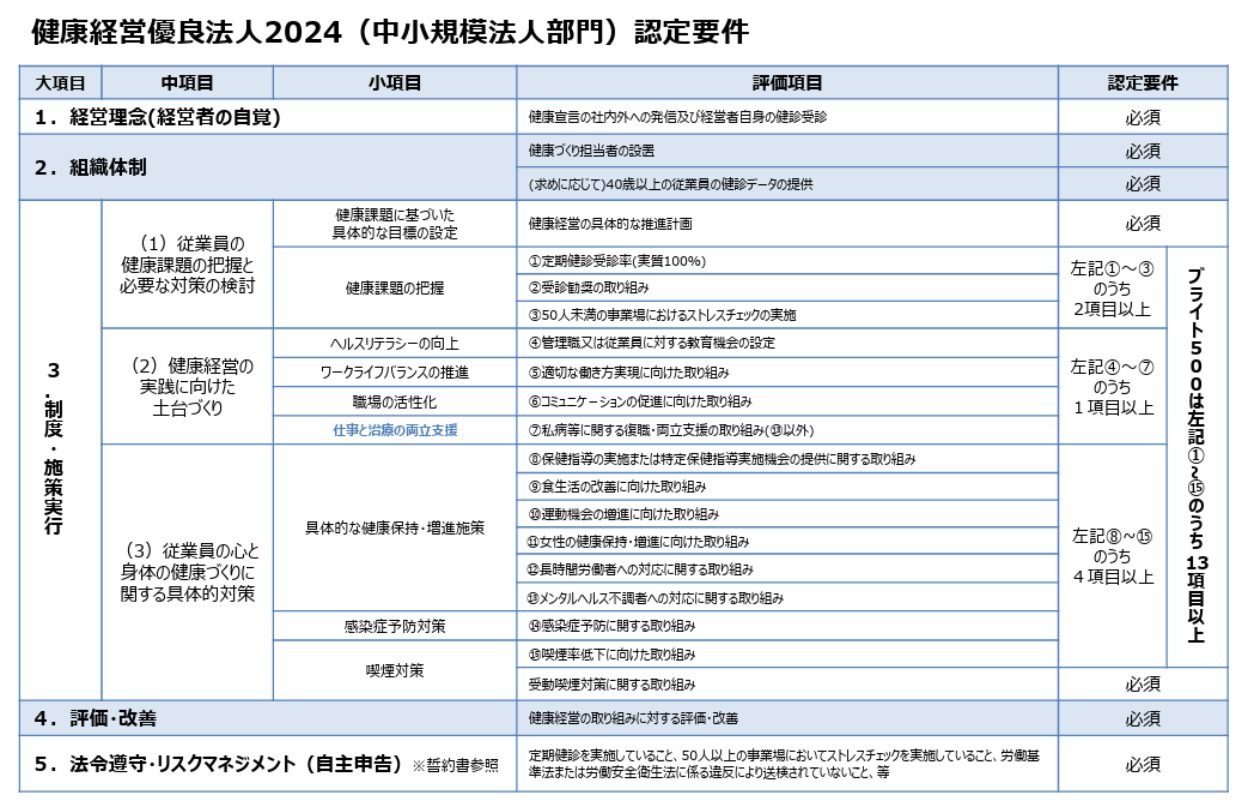

健康経営優良法人の認定基準

健康経営優良法人の認定基準は、以下の5つのポイントで構成されています。

- 経営理念

- 組織体制

- 制度・施策の実行

- 評価・改善

- 法令遵守・リスクマネジメント

これらの大項目は、大規模法人部門と中小規模法人部門で共通しています。ただし、評価の際に用いる具体的な評価項目や、認定を受けるために満たすべき評価項目の数は異なります。

※基準は年度ごとに見直されるため、最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。

【以下は2024年度の認定要件】

参照:ACTION!健康経営「健康経営銘柄2024選定基準及び健康経営優良法人2024(中小模法人部門)認定要件」

参照:ACTION!健康経営「健康経営銘柄2024選定基準及び健康経営優良法人2024(中小模法人部門)認定要件」

参照:ACTION!健康経営「健康経営銘柄2024選定基準及び健康経営優良法人2024(大模法人部門)認定要件」

健康経営優良法人認定の申請手順と流れ

健康経営優良法人の認定を取得するには、所定の手続きを踏んで必要な準備を進めることが求められます。事前に重要なポイントを把握しておくことで、スムーズに申請を進めることができます。

申請期間と費用

健康経営優良法人の申請期間は毎年8月下旬から10月下旬にかけて設けられています。部門ごとに申請期間が異なり、たとえば2024年度のスケジュールは以下の通りです。

| 部門 | 申請期間(2024年度) |

|---|---|

| 大規模法人部門 | 2024年8月19日〜10月11日(17:00まで) |

| 中小規模法人部門 | 2024年8月19日〜10月18日(17:00まで) |

認定を受けるには毎年の申請が必要で、認定基準を満たしていることを証明するための書類やデータの準備のほか、申請時には認定申請料の支払いが求められます。

※中小規模法人部門の認定申請料は 16,500円(税込) です。

必要書類と準備のポイント

認定取得のためには、以下の準備を進めることが重要です。

- 中小規模法人:「健康宣言」 に参加

- 大規模法人:「健康経営度調査票」 に回答、「健康経営優良法人認定申請書」(中小規模法人部門)に回答

- 自社の健康経営の現状を把握

- 取り組み計画を策定する

- エビデンス資料の作成と保管

- 評価・改善活動の実施

- 申請書の作成と提出

申請書の作成は「ACTION!健康経営」ポータルで行います。新規IDを発行し、申請書をダウンロード・記入後、オンラインでアップロードします。

事前に申請書をダウンロードし、内容を確認しておくことで、必要事項の把握と準備がしやすくなります。

認定まで流れ

大規模法人部門

- 経済産業省の調査(「従業員の健康に関する取り組みについての調査」)に回答

- 回答結果を基に認定要件への適合を判定を受ける

- 健康経営度が上位50%に入れば、申請資格を獲得

- 保険者と連名で申請

- 認定審査を経て、日本健康会議より認定

中小規模法人部門

- 所属している保険者が実施する「健康宣言」に参加

- 取り組み内容を申請書に記載

- 保険者を通じて申請

- 認定審査を受ける

- 日本健康会議で認定を受ける

審査・認定

翌年の3月頃、認定結果が発表されます。

健康経営優良法人の認定は、毎年3月に発表され、認定される法人は「健康経営優良法人〇〇(年度)」として発表されます。(2025年度の認定は、3月10日に発表されました。)

まとめ

従業員の健康を重要な経営資源と捉える「健康経営」は、今や企業規模を問わず、多くの組織にとって欠かせない取り組みとなりつつあります。

なかでも、「健康経営優良法人」認定制度は、自社の健康経営のレベルを対外的に示す有効な手段であり、従業員の定着率向上や企業イメージの向上、さらには金融機関や自治体からの評価といった、さまざまなメリットが期待できます。

一方で、認定の取得には一定の準備や継続的な取り組みが求められます。単なる制度対応にとどまらず、実効性ある健康施策を継続していくことが、真の成果につながります。

そのためには、産業医との連携も非常に重要です。専門的な知見を取り入れながら、経営層・人事・現場が一体となって健康経営を推進する体制づくりが求められます。

健康経営の推進は、企業の持続的成長の土台となるだけでなく、「ここで働き続けたい」と思える職場づくりにも直結します。今後も中小企業を含め、より多くの企業が積極的に取り組むことが期待されます。

参考資料:これからの健康経営について(経済産業省)