職場において、上司や同僚の「不機嫌な態度」が周囲に悪影響を及ぼすことはありませんか? そのような態度が日常的に繰り返され、周囲の人が気を遣い続けるような状況は、「フキハラ(不機嫌ハラスメント)」の可能性があります。

今回は、フキハラの意味や特徴、実際に職場で起きがちな具体例、対処法や予防策を解説します。セルフチェックができるリストもご用意しましたので、ご自身の職場環境や言動を見直す機会にしてみてください。

フキハラとは?意味と定義

「フキハラ」とは、「不機嫌ハラスメント」の略で、職場において上司や同僚などが常に不機嫌な態度を取り続けることで、周囲に精神的なプレッシャーやストレスを与えるハラスメントの一種です。

パワハラやモラハラのように直接的な暴言や威圧的な言動があるわけではなく、一見するとただの「機嫌の悪さ」に見えるため、第三者からは気づかれにくく、問題として認識されにくい傾向があります。しかし、周囲の人がその不機嫌な態度に気を遣い、常に顔色をうかがうようになると、それは立派なハラスメントに該当する可能性があるのです。

なぜ「不機嫌」がハラスメントになるのか?

人間であれば、誰しも一時的に機嫌が悪くなることはあります。問題なのは、「その感情を日常的に態度や雰囲気で発散し、周囲を不快にさせる」ことが続く場合です。

たとえば、ある上司が仕事のミスに対して言葉では何も言わず、ただため息をついたり、机を荒々しく扱ったりするだけだとしても、部下は「怒っているのでは?」と不安になり、次第にその人の機嫌に振り回されるようになります。

このような「沈黙の圧力」は、言葉に出さない分、受け手の想像力をかき立て、必要以上に不安や萎縮を引き起こすのです。これが長期化すると、職場全体に悪影響を及ぼす心理的ストレス源となり、組織の健全性を損なってしまいます。

フキハラの加害者に悪気はないことも多い

フキハラが厄介なのは、加害者本人が「自分はハラスメントをしている」という自覚を持っていないことが多い点です。「無言でいるだけ」「少しイライラしているだけ」と本人は思っていても、周囲にはその態度が恐怖やストレスとして伝わっている可能性があります。

特に立場が上の人間(上司・経営者・チームリーダー)である場合、その影響力は大きく、無自覚のうちに職場の空気を支配してしまうこともあるのです。

このように、フキハラは「言葉にならない感情」が引き起こすハラスメントであり、だからこそ周囲の気づきと対処が重要になります。

フキハラのよくある特徴と行動例

フキハラ(不機嫌ハラスメント)は、他のハラスメントと異なり、直接的な言葉や指示ではなく、「態度」や「雰囲気」といった非言語的なサインを通じて周囲にストレスを与えるのが特徴です。

では、実際にどのような行動がフキハラに該当するのでしょうか?ここでは、職場でよく見られる行動パターンを詳しく見ていきましょう。

無言のプレッシャーをかける

フキハラ加害者は、言葉では怒っていないものの、不機嫌な雰囲気を全身から放っていることがあります。

具体例

- 話しかけても返事をしない、無視する

- あえて目を合わせない

- 話しても「ふーん」「あっそ」といった素っ気ない反応しか返ってこない

- ミスを報告しても、うなずくだけで何も言わない(しかし明らかに不機嫌)

こうした対応は、受け手に「何かまずいことをしたのか?」「怒ってる?」と過度な気遣いや不安を生じさせます。

表情や態度に感情が露骨に出る

感情が表情や態度に出やすい人が、職場でそのまま感情を垂れ流すような行動もフキハラの一例です。

具体例

- 眉間にしわを寄せる、険しい顔をしている

- 深いため息を何度もつく

- 舌打ちをする

- 書類を乱暴に置く、物音を立てて作業する

- パソコンのキーボードを強く打つ

これらの態度は、周囲に強いストレスを与えるだけでなく、職場全体の空気を悪化させます。言葉はなくても、「怒っている」「機嫌が悪い」と周囲が察してしまい、必要なコミュニケーションさえ取りづらくなるのです。

不機嫌を日常化させる

一時的なイライラなら誰にでもありますが、フキハラが問題となるのは、その不機嫌が「日常的に繰り返される」場合です。

具体例

- 毎週決まった曜日になると機嫌が悪くなる

- 朝一は常に無愛想で、空気がピリピリする

- 会議中は一言も話さず、終始不満そうな表情

- 特定の人に対してだけ態度が冷たい

このような「慢性的な不機嫌状態」は、職場に不安定さをもたらし、周囲が機嫌をうかがいながら行動することを強いられるようになります。

周囲が「気を遣うこと」が常態化している

フキハラが起きている職場では、次第に「その人の機嫌を取る」ことが日常になっていきます。

具体例

- 話しかけるタイミングを伺う

- 他の社員同士で「あの人、今日は機嫌悪いね」などと話題にする

- 仕事の相談を避けたり、報告を後回しにする

- 曖昧な指示でも聞き返すのをためらう

こうした「空気を読む」行動が増えるほど、本来の業務よりもその人への配慮が優先されてしまい、生産性が低下します。

フキハラは見えにくいハラスメント

フキハラの厄介な点は、目立たないこと、そして「その人の性格だから仕方ない」と見過ごされがちなことです。しかし、たとえ暴言や攻撃的な言動がなくても、不機嫌という態度で他人に心理的負荷を与え続けるなら、それは立派なハラスメント。被害者が精神的に追い込まれてしまう可能性もあります。

そのため、加害者側は「自分の態度が周囲にどんな影響を与えているか」を常に意識することが重要です。そして、被害者側も「これはハラスメントかもしれない」と気づき、早めに対処することが必要です。

フキハラが職場に与える影響

フキハラ(不機嫌ハラスメント)は、一見すると個人の気分や性格の問題に見えるかもしれません。しかし、その「不機嫌な態度」が周囲に与える影響は決して小さくなく、職場全体の雰囲気や生産性、さらには従業員のメンタルヘルスにまで悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、フキハラが引き起こす具体的な職場への悪影響を詳しく見ていきましょう。

職場の空気が悪くなり、心理的安全性が低下する

フキハラが常態化している職場では、社員が「誰かの機嫌を伺いながら行動する」ことが当たり前になってしまいます。すると、「こんなことを言ったら怒られるかも」「今は話しかけない方がいいかな」といった不安が蔓延し、自由な発言や相談ができない雰囲気になります。

これは、近年注目されている「心理的安全性(Psychological Safety)」の低下につながります。心理的安全性とは、職場において自分の意見や気持ちを安心して表現できる状態のことを指しますが、フキハラのある職場ではこの安全性が著しく損なわれてしまうのです。

結果として、職場内のコミュニケーションは停滞し、必要な情報共有やチームの連携がスムーズにいかなくなります。

生産性・業務効率の低下

フキハラによって職場の空気が重くなれば、社員は本来の業務に集中できなくなります。不機嫌な上司や同僚の言動に神経をすり減らし、気疲れしてしまうことが多くなるのです。

たとえば、「今日の上司は機嫌が悪そうだから、企画の相談は明日にしよう」といった判断が頻発すれば、意思決定が遅れたり、業務の停滞を招いたりします。

また、コミュニケーションの質が低下することで、ミスやトラブルの原因にもなりかねません。チームで協力すべき場面でも、互いに遠慮し合い、最善のパフォーマンスが発揮できなくなるのです。

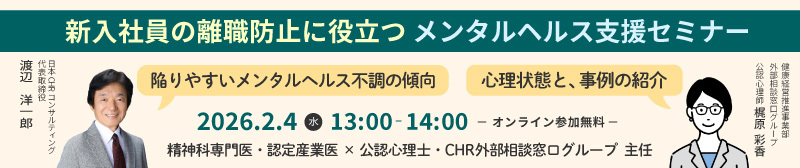

メンタル不調や離職の原因になる

日々、不機嫌な態度にさらされ続けると、心身に大きなストレスがかかります。「また怒ってる」「どう接すればいいのかわからない」と不安な気持ちが積み重なり、次第にメンタルに支障をきたすこともあります。

特に、新人や若手社員、立場の弱い社員にとっては、フキハラは大きな精神的負荷となります。入社して間もない段階で「この職場は怖い」「安心して働けない」と感じてしまえば、早期離職につながるリスクも高まります。

最近では、こうしたハラスメントが原因で「職場に行くのが怖い」「出社できない」といった精神的な症状を訴えるケースも増えています。

組織イメージの低下・採用への悪影響

フキハラが放置されている職場は、やがて組織全体の風土にも影を落とします。「社内の雰囲気が悪い」「感情的な上司がいて相談しづらい」といった評判が広がれば、社外からの印象も悪化します。

特に近年は、求職者が企業の働きやすさや職場環境を重視する傾向が強まっています。口コミサイトやSNSなどでネガティブな情報が発信されると、優秀な人材の採用が難しくなり、長期的な経営リスクに発展する可能性も否定できません。

フキハラは、大声を出したり、暴力的な行動をとるわけではありません。

しかし、その「静かににじみ出る不機嫌さ」が、じわじわと職場の雰囲気に悪影響を及ぼしていきます。

社員の心を蝕み、チームの連携を壊し、組織の健全な運営を阻む。それが、フキハラの本当の怖さなのです。

このように、フキハラは決して軽視できる問題ではありません。だからこそ、組織としても個人としても、早期に気づき、対処・予防することが求められます。

フキハラへの対処法|被害を受けたときの対応

職場で不機嫌な態度によるプレッシャーを感じたとき、「自分が悪いのかもしれない」「我慢するしかない」と思い込んでしまう人は少なくありません。しかし、フキハラは立派なハラスメント。まずは自分の心と健康を守ることが最優先です。

以下に、個人としてできる具体的な対処法をご紹介します。

相手の機嫌に巻き込まれない意識を持つ

フキハラを受けると、相手の顔色をうかがって行動したり、過剰に気を遣ってしまいがちです。しかし、相手の機嫌はあくまで「相手の課題」であり、あなたの責任ではありません。

「この人の態度は、私のせいではない」と心の中で線引きをすることが、自分を守る第一歩になります。機嫌に振り回されず、冷静に状況を見るように心がけましょう。

感情を客観的に捉える・記録する

「なんとなくモヤモヤする」「圧を感じる」――このような漠然とした不快感を、客観的な事実に変えるために有効なのが「記録を残す」ことです。

たとえば⋯

- 何月何日、どんな態度を取られたか

- そのときの相手の様子、自分がどう感じたか

- 業務にどんな支障が出たか

日々の行動や自分の心の動きを記録しておくことで、あとから冷静に振り返ることができ、必要に応じて上司や人事へ相談する際の材料にもなります。

信頼できる人に相談する

1人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司、人事担当者などに相談しましょう。社内に相談しにくい場合は、外部のハラスメント相談窓口や産業医などの専門機関を利用するのも選択肢のひとつです。

誰かに話すことで「自分の感じていたことは正しかった」と安心できることもあります。相談すること自体が、フキハラへの第一歩となるのです。

心身の限界を感じたら、無理をしない

「毎日職場に行くのがつらい」「寝つけない」「食欲がない」など、心身に不調が現れたら、それは限界のサインです。そのようなときは無理をせず、休職や部署異動も含めた選択を検討してください。

自分の健康を最優先に考えることが、長く働き続けるうえで何よりも大切です。

組織としての対策:フキハラを許さない職場づくりへ

フキハラは、個人の資質だけでなく、組織の風土やマネジメントのあり方によっても発生・助長されます。そのため、職場全体でハラスメントを予防し、心理的安全性の高い環境を築くことが求められます。

以下に、組織として取り組むべき対策をご紹介します。

ハラスメントの定義・ルールを明確に伝える

「不機嫌な態度もハラスメントにあたる」という認識は、まだ広く浸透しているとは言えません。まずは、フキハラを含む各種ハラスメントがどのような行為かを、全社員に明確に伝える必要があります。

社内研修やガイドライン、社内報などを通じて、誰もがハラスメントの定義を理解し、共通の意識を持てるようにしましょう。

管理職に対する感情マネジメント教育を強化する

フキハラの加害者は、立場の強い上司やベテラン社員であることが多いため、特に管理職に対して「感情のコントロール」や「アンガーマネジメント」に関する教育が重要です。

「リーダー自身の態度がチームにどんな影響を与えるか」を理解してもらい、日頃から感情の扱い方に意識を向けられるようサポートしましょう。

匿名での相談・通報が可能な体制づくり

被害者が声を上げにくい状況をなくすために、匿名で相談・通報できる仕組みを整備することが有効です。社内外にハラスメント相談窓口を設けることで、安心して相談できる環境が整い、問題が深刻化する前に気づけるようになります。

風通しの良い職場づくりを意識する

日頃から、「意見を言いやすい」「相談しやすい」職場風土を育むことが、フキハラの予防につながります。定期的な面談や、チーム内での対話の場を設けるなど、上下関係に関係なく話し合える機会を設けることが大切です。

フキハラは、「ただの不機嫌」と片付けてしまうにはあまりにも深刻な問題です。

個人としては、相手の機嫌に振り回されず、自分の心を守る行動を。

組織としては、感情に頼らないマネジメントと、誰もが安心して働ける環境の整備を。

空気を壊さないことではなく、健全な職場を守ることが、今後の働き方の鍵になります。

フキハラをしない・させないための予防策

不機嫌ハラスメント(フキハラ)は、本人の自覚のないままに発生してしまうことも多く、「意識すること」が最大の予防策になります。

個人の心がけと組織としての仕組みづくり、両方からのアプローチが欠かせません。

【個人編】フキハラをしないために心がけたいこと

自分の感情に気づく習慣を持つ

不機嫌な態度は、本人に自覚がないまま表に出てしまうことがほとんどです。

まずは「自分の今の感情は何か?」に気づく力を養いましょう。たとえば、「今日はちょっとイライラしてるな」「プレッシャーで余裕がないな」と気づけるだけで、周囲への影響に注意を払うことができます。

感情の扱い方=アンガーマネジメントを学ぶ

怒りやストレスを感じたときにどう対処するか――。これはスキルとして学ぶことができます。

「6秒ルール(感情的になったらまず6秒待つ)」や、「一度席を離れる」「紙に気持ちを書き出す」など、自分なりのクールダウン法を持っておくことが、不機嫌な態度を未然に防ぐのに効果的です。

無意識の態度が周囲に与える影響を意識する

ため息をついたり、返事をしなかったり、書類を投げるように置いたり――。

こうした「ささいな態度」も、周囲には強いプレッシャーとして伝わる可能性があります。

自分の言動が職場全体の空気にどう影響するのかを、常に意識しましょう。もし「あれ、今日は少しイライラが顔に出ていたかも」と思ったら、後からでも「今日はちょっとバタバタしてて、ごめんね」と一言フォローするだけで、周囲の受け取り方は大きく変わります。

周囲のサインを見逃さない

自分がフキハラをしていないかどうかを確認するには、周囲のちょっとした反応に目を向けることも大切です。

- 話しかけられる回数が減った

- 報告や相談が後回しにされる

- 周囲がぎこちない笑顔を見せる

こうした距離感を感じたときは、自分の態度が知らず知らずのうちにプレッシャーを与えていないか、見直してみましょう。

【組織編】フキハラをさせない職場づくりのためにできること

フキハラのリスクを社内で共有し、認識を広める

パワハラやセクハラに比べて、フキハラはまだ認知度が高いとは言えません。まずは社内研修やポスター、社内SNSなどを活用して、「不機嫌もハラスメントの一種である」という意識を浸透させることが大切です。

フキハラは誰もが加害者にも被害者にもなり得るという認識を持つことが、予防の第一歩になります。

感情マネジメント研修を取り入れる

管理職やリーダー層は、立場上、周囲に与える影響が大きいため、フキハラの加害者になりやすい傾向があります。そのため、単なるハラスメント研修に加えて、アンガーマネジメントやEQ(感情知能)を高める研修を取り入れることが有効です。

たとえば⋯

「感情と上手につきあうリーダー研修」「心理的安全性を高める対話力トレーニング」 などが挙げられます。

こまめに声をかけあう

感情のすれ違いやハラスメントの芽は、日常の中で小さく芽生え、見過ごされがちです。

これを防ぐには、上司・部下間やチーム内でこまめに声をかけあう文化をつくることが効果的です。

「最近のコミュニケーションで気になることある?」といった問いを気軽に交わせるようになれば、問題が表面化しやすくなり、早期対応につながります。

心理的安全性を重視したマネジメントを徹底する

「この職場では安心して発言できる」と感じられる環境は、フキハラをはじめとするあらゆるハラスメントの抑止力になります。

- ミスしても責めない

- 部下の話を遮らずに聞く

- 誰の意見も平等に扱う

こうした日常のマネジメントが、「不機嫌を抑えるのが当たり前」という空気を自然に作り上げていきます。

フキハラは「気づき」と「対話」で防げる

フキハラは、誰もが無自覚に起こしてしまう可能性がある見えにくいハラスメントです。

しかし、日々のちょっとした意識と、感情を丁寧に扱う習慣があれば、十分に防ぐことができます。

大切なのは、「相手を思いやる気持ち」と「自分自身を客観的に見つめる力」。

そして、職場全体で対話と理解を大切にする風土を築いていくことが、フキハラのない、働きやすい職場づくりにつながります。

あなたやあなたの職場は大丈夫?フキハラチェックリスト

フキハラ(不機嫌ハラスメント)は、言葉での攻撃がない分、「これってハラスメント?」と自覚しづらいことが多く、気づかないうちに加害者にも被害者にもなっていることがあります。

そこで、自分自身の言動や職場の空気を客観的に見直すために、「フキハラ加害傾向チェック」と「フキハラ被害チェック」をご用意しました。

いくつ当てはまるかチェックしてみましょう。

◆ フキハラ加害傾向チェック(自分の言動を振り返る)

以下の項目の中で、いくつ思い当たる節がありますか?

3つ以上当てはまる場合は、自分の態度が周囲にプレッシャーを与えている可能性があります。

□ 機嫌が悪いとき、無意識に口数が減る

□ 返事が素っ気なくなる、あいづちを打たなくなる

□ 職場でため息をついたり、舌打ちをすることがある

□ 忙しいとき、無言で人を遠ざけることがある

□ 書類を無造作に机に置いたり、パソコンを強く打つ癖がある

□ 自分の機嫌が周囲に影響していると感じたことがある

□ 「空気を読んでくれ」と思うことが多い

□ イライラしているとき、相手にそれが伝わっても仕方ないと思っている

□ 「あの人、察して動いてよ」と感じる場面がある

□ 感情の浮き沈みが態度や表情に出やすいと自覚している

◆ フキハラ被害チェック(あなたや周囲の様子を観察)

続いて、職場の雰囲気や、自分が受けている態度についても確認してみましょう。

当てはまる項目が多い場合、フキハラが蔓延している、もしくは芽生えつつある兆候かもしれません。

□ 特定の人が不機嫌になると、職場の空気が一気に重くなる

□ 誰かの機嫌をうかがいながら話しかけることがある

□ 発言や相談のタイミングを選ぶようになった

□ 会話中、その人の表情を過剰に気にしてしまう

□ 報告・相談を後回しにすることがある

□ ミスをしたとき、怒られるよりも「無言で圧をかけられる」方が怖い

□ 「何も言われていないのに責められている気がする」と感じたことがある

□ その人の不機嫌が原因で、チーム内の雰囲気が悪くなったことがある

□ 不機嫌な人と同じ空間にいるだけで疲れてしまう

□ 同僚と「今日は〇〇さん、機嫌悪そうだね」と話題にしたことがある

チェック結果の活用方法

このチェックリストの目的は、「ハラスメントを断罪すること」ではありません。

大切なのは、気づき、見直し、対話を始めることです。

自分に当てはまる部分があった人は、明日から少しずつ態度を見直してみましょう。

周囲に当てはまる人がいると感じた場合は、一人で抱え込まず、信頼できる上司や相談窓口に話してみるのもひとつの方法です。

職場全体でチェックリストを共有し、チームで「お互いの感情や態度」について話し合うきっかけにしても良いでしょう。

フキハラをなくすには、まず「気づく」ことから

不機嫌な態度がハラスメントになる――この事実は、まだ職場全体で十分に認識されているとは言えません。

しかし、その態度によって、誰かが無言のプレッシャーを感じ、業務に支障をきたしているかもしれないのです。

このチェックリストを通じて、自分の態度や職場の空気に目を向けるきっかけになれば幸いです。

フキハラのない、風通しの良い職場を目指して、まずは「気づくこと」から始めてみましょう。

おわりに

フキハラは、言葉にしないだけで確実に周囲にダメージを与える「沈黙のハラスメント」とも言える存在です。

本人にとっては無意識の態度でも、受け手には大きなストレスとなることがあります。

職場全体で「感情の扱い方」について見直し、心理的安全性の高い職場を目指すことが、フキハラ対策の第一歩です。

自分も周囲も守るために、まずは気づくこと、そして対処・予防することから始めてみましょう。