2025年5月8日に衆議院で労働安全衛生法の改正法案が可決・成立し、2015年から当分の間努力義務とされていた従業員50人未満の小規模事業場へのストレスチェック実施が、義務化されることが決定しました。施行は最長で2028年までと見込まれていますが、準備期間は決して長くありません。

この記事では、2025年11月20日、厚生労働省で開催された「第9回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で、議論された小規模事業場向けマニュアルの内容の中から、実務担当者目線で気になるポイントを簡単にまとめています。

マニュアル改訂で浮き彫りになった人事労務担当者として押さえておくべき3つの重要論点を解説します。

【注意】本記事で解説する議論内容は、厚生労働省が提示した小規模事業場向けマニュアルの「素案」に対するものであり、最終的な決定内容ではありません。今後の検討によって修正・変更される可能性があることにご留意ください。

制度は「義務」ではなく「経営課題」として捉えるべし

検討会では、まずマニュアルの「はじめに」の章にある、ストレスチェック制度導入の意義について、最も多く見られる誤解を解くことが重要であると議論されました。

ストレスチェック制度は「精神疾患のスクリーニング」が目的ではない

ストレスチェック制度の目的は、従業員に精神疾患があるかどうかをスクリーニングすることではありません。しかし、特に初めて導入する事業場では、この誤解が非常に多いのが実情です。

この誤解が労働者側に「精神疾患を持つ労働者を会社が特定する」という不安を生み、制度への不信感や実施率の低下につながってしまいます。

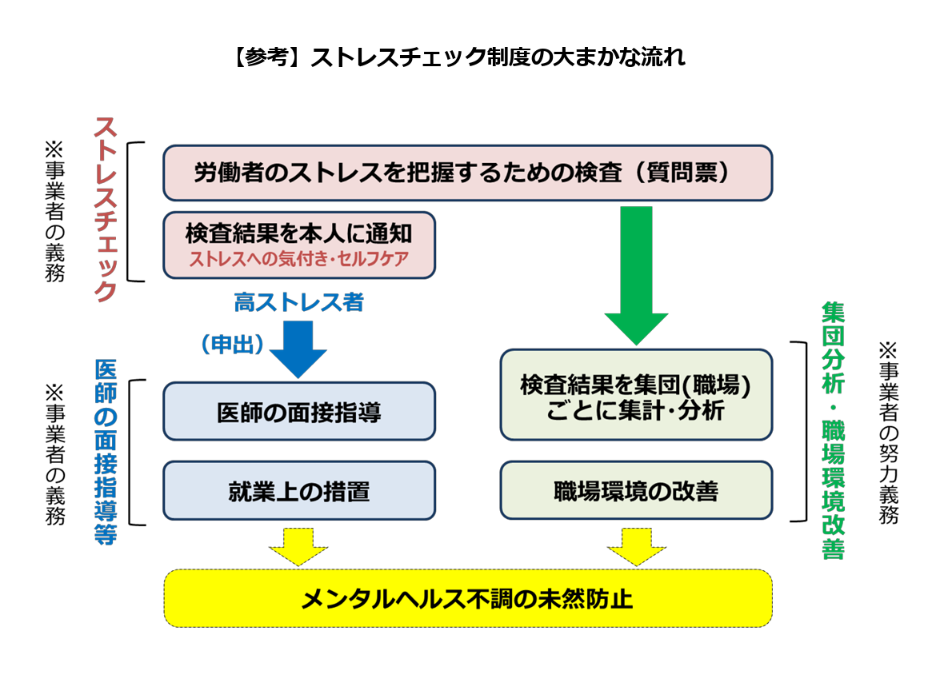

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止です。 ストレスチェック制度の目的は、あくまで高ストレス者本人への気づきを促し、集団分析を通じて職場ごとのストレス要因を把握し、職場環境の改善に結びつけることで、組織全体の活性化を図ることです。

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)より引用

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)より引用

【重要】マニュアル改訂で強調される目的

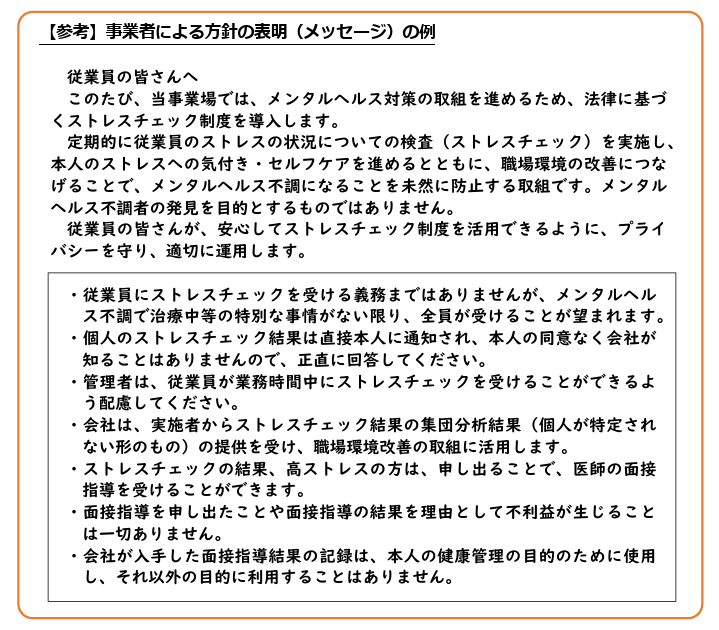

ストレスチェック制度の目的は、従業員の心の健康を維持し、やりがいを持って長く働ける環境を支えるためのものであることを、明確に位置づけ、周知すべきだという意見が出ています。

専門家からの提言

ストレスチェック制度を単なる法律上の「義務」や「やらされ感」で運用するのではなく、従業員の定着率向上生産性向上といった経営課題として位置づけ、積極的に活用することが、成功の鍵となります。

まずは、ストレスチェック結果を踏まえてPDCAサイクルを回し、継続的に職場環境を改善していくための活動であるという認識を経営層と共有し、以下の小規模事業所向けストレスチェック実施マニュアル(素案)にあるような事業主からのメッセージ(例)を社内に発信するところから始めましょう。

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)より引用

外部機関の活用と「プライバシー保護」の徹底

50人未満の事業場では、産業医や保健師といった体制が整っていないことが多いため、外部機関への委託が中心となることが想定されています。しかし、小規模事業場ならではのプライバシー保護リスクを避けるため、外部機関の選定には細心の注意が必要です。

外部機関の選定:「サービス内容事前説明書」で質を見極める

構成員からは、外部機関のサービス内容が初めて実施する事業者側にとっては分かりにくいのではないか?という懸念が示されました。このため、適切な委託先を選定できるよう、外部機関に対して「サービス内容事前説明書」の提出を求め、以下のような重要な項目を確認して選定をすすめることが推奨されています。

【例】

-

情報管理体制: データの保管方法やセキュリティー体制は適切か

-

料金体系: 基本料金、オプション料金、およびそれらに含まれるサービス内容(面接指導の有無など)は明確か

-

サービス範囲: ストレスチェックの実施、結果の集計、面接指導の選定など、どこまでを外部委託し、どこからを自社で担うのかを明確に

専門家からの提言

専門家としては、価格の安さだけで選ぶのではなく、提供されるサービスの質や情報管理体制を事業者側が評価する視点が重要視されています。また、料金体系について、オプション料金が発生する場合は、外部機関から料金の内訳や設定理由について十分な説明を受けておくことが重要です。

個人情報の取り扱いとプライバシー保護

特に小規模事業場では、結果が個人に結びつきやすいという構造的なリスクがあるため、運用には慎重な配慮が必要です。

小規模事業場で特に注意すべき点

- ルール化:マニュアルの記載にかかわらず、個人情報の管理が徹底されていることを明確にした社内ルールを策定・周知することが、労働者の安心感を高めます。

- データ管理・保存:結果の保存期間は、実施者が保存する場合「原則5年間」とされていますが、この期間については検討会で協議が続いています。また、委託する場合は、ストレスチェック結果の保存が可能かどうか、委託先に確認しておきましょう。

- 面接指導を実施する日時:就業時間内に設定することが望まれます。就業時間内に面接指導を受ける際には、労働者の職場の管理者の理解を得ておくことも重要です。

実効性を高める「面接指導」と「相談窓口」の環境整備

小規模事業場にとって、高ストレス者への面接指導の環境整備と費用負担は大きな課題ですが、ストレスチェック後の面接指導を、形式的なものにせず、労働者の行動変容と職場改善につなげることが重要です。

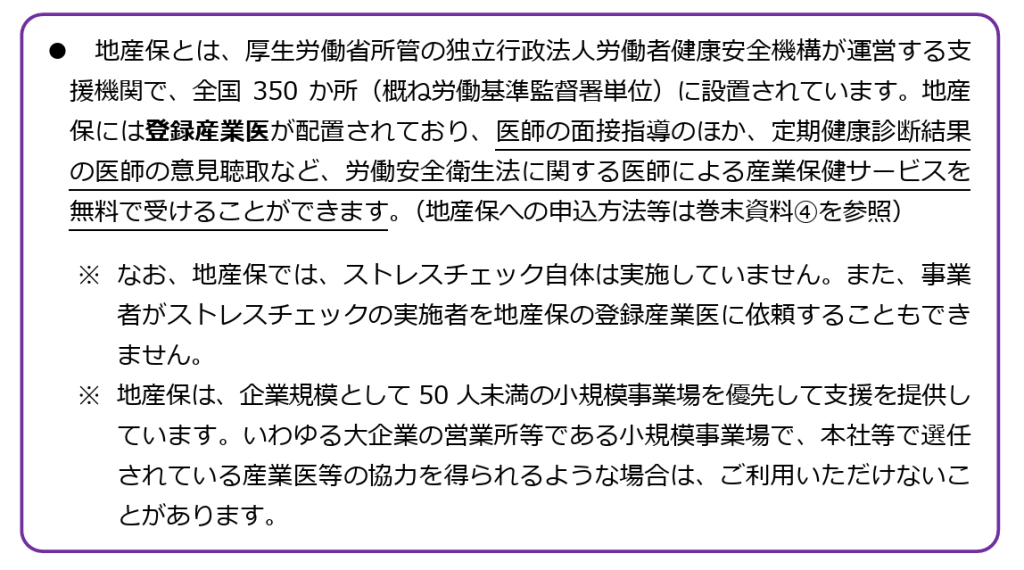

無料の地域産業保健センター(地産保)の活用

労働者数50人未満の事業場は、最寄りの地域産業保健センター(地産保)に依頼することで、面接指導を無料で受けることができます。

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル (素案)より引用

オンライン面談の推進と場所の確保

小規模事業場が地域産業保健センター(地産保)を利用する場合、面接指導の実施場所へのアクセスが大きな課題となる場合があります。

検討会では、遠方の事業場からの移動の負担を減らすためにも、オンライン面談は必須の選択肢となるべきであり、地産保の担当者も含めたルール化が強く求められる意見が出ていました。制度の施行に向けて、場所の制約を受けないオンライン面談の体制整備が望まれます。

医師の面接指導の依頼先としては、上記の地産保のほか、ストレスチェックの委託先の外部機関が面接指導もメニューの一つとして提供していることがあり、当該サービスを利用することも考えられます。(この場合、費用は当該外部機関との契約で決まります。)

面接指導以外の相談対応の確保

面接指導を受けるかどうかは労働者本人の選択によりますが、高ストレス者が放置されることがないよう、事業者は以下の対応を行うことが望まれます。

-

相談窓口の情報提供: 事業者は、面接指導の申出窓口とは別に、外部の相談窓口(例:EAP、公的な相談窓口など)の情報を労働者に提供しておくことが望まれます。

-

対象者への案内: 面接指導を受けることを選択しなかった高ストレス者にも、面接指導以外の相談窓口を個別に案内することが重要です。高ストレスではない人も相談できる窓口があれば、併せて案内することで、全従業員の安心につながります。

-

委託先との連携: 相談窓口の案内が、委託先の外部機関からストレスチェック受検者に適切に提供されるかを、選定時に確認することが不可欠です。

- 匿名性の確認: 相談窓口の案内に当たっては、相談内容が会社に知られず、匿名性が担保されていることを必ず確認してください。

まとめ:義務化施行に向け、今すぐ取り組むべきこと

義務化は決定事項となりました。施行を待って駆け込みで対応するのではなく、人事労務担当者の皆様は、今から以下の準備を進めておくことを強くお勧めします。

ストレスチェックの意義を明確化する

義務だからやるのではない、精神疾患のスクリーニングではないことを従業員に伝え、事業者が積極的に健康経営を推進する施策であることを明確にしたメッセージを経営層から発信できるよう準備する。

社内規定の雛形を準備する

小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアルに記載されている「【参考】社内ルールの例」や、巻末資料にある「ストレスチェック制度実施規程(モデル例)」等を参考に、自社の個人情報保護と不利益取扱いの禁止に関するルールを明確にした規定(ルール)を策定し始める。

外部機関の調査を開始する

外部機関を利用する場合、費用感やサービス範囲(面接指導の体制、オンライン対応含む)について、複数の外部機関の情報収集を直ちに始める。

ストレスチェック制度は、企業の規模にかかわらず、従業員との信頼関係を築き、リスクを回避するための重要なツールです。この法改正を機に、万全のメンタルヘルス対策体制を構築しましょう。