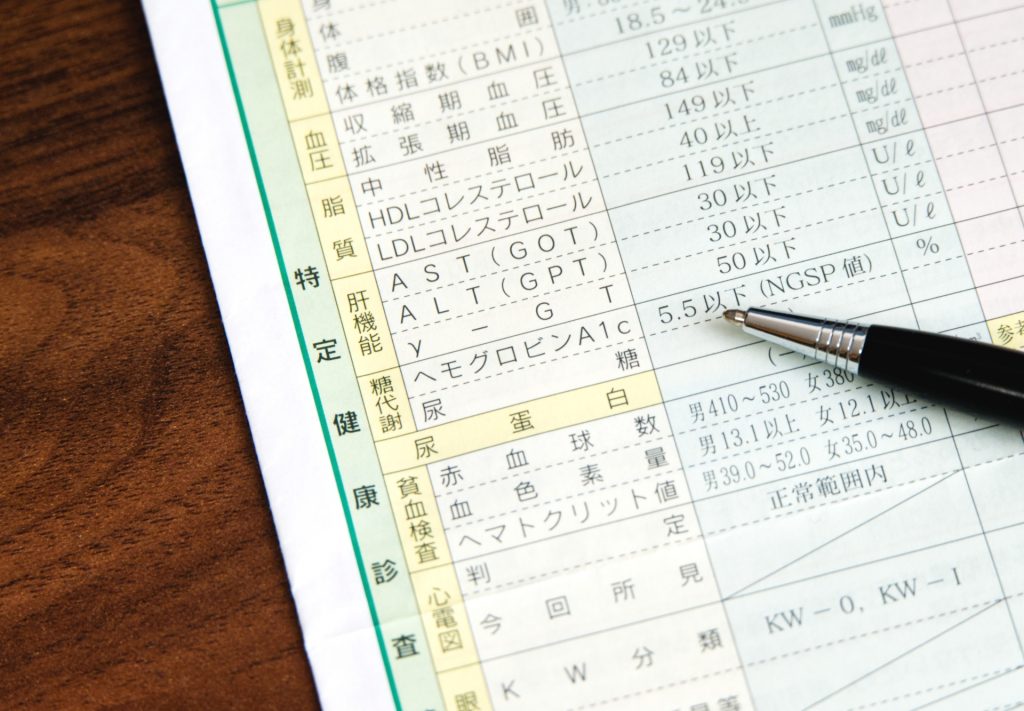

企業で従業員の健康を守るうえで欠かせないのが健康診断。その実施や結果管理を適切に行うのが、いわゆる健診管理です。

人事・労務担当者にとっては「法令遵守」「健康リスクの予防」「健康経営の推進」の三拍子を支える重要な業務です。今回は、健診管理の基本的な流れと押さえておくべき実務ポイントをわかりやすく解説します。

健診管理とは?その目的と役割をわかりやすく解説

健診管理とは、従業員に健康診断を単に受けてもらうだけではなく、対象者の把握・受診案内・受診状況の確認・結果の保管・再検査や事後措置の実施・データ活用までを一貫して行う管理業務のことです。

つまり、受ける・守る・活かすを一体化した健康管理の仕組みです。

健診管理=受けたあとのフォローまで責任を持つ健康支援体制のこと。

企業の法令遵守と従業員の健康を守る要です。

健診管理の対象範囲

健診管理には、法令で義務づけられた内容から、企業の自主的な健康支援まで幅広い要素が含まれます。

法令に基づく必須業務

- 対象者の名簿作成と受診案内

- 定期健診・雇入れ時健診・特殊健診などの実施

- 健診結果の収集・保管(5年間の保存義務)

- 医師の意見聴取と必要な事後措置(再検査勧奨・就業配慮など)

健康経営に向けた発展業務

- 健診データの分析による健康課題の可視化

- 生活習慣病やメンタル不調への早期支援

- ストレスチェックやEAPとの連携

- 健康施策の立案と実施(運動・食生活・禁煙など)

健診管理の主な流れ

- 準備段階: 対象者の抽出、健診機関との調整、案内文作成、スケジュール設定

- 実施段階: 受診状況の確認、未受診者へのリマインド、健診当日の対応

- フォロー段階: 結果の保管、要再検査者への通知、医師面談・就業配慮の実施

- 活用段階: データ分析、健康課題の抽出、職場環境や施策への反映

健診管理の目的と意義

| 目的 | 具体的なねらい | 現場での取り組み例 |

|---|---|---|

| 法令遵守 | 労働安全衛生法で定められた健康診断の実施・保存・事後措置を徹底する | 受診率の管理、保存台帳の整備、産業医との連携 |

| 健康リスクの早期発見・対応 | 疾病の重症化や長期休職を防ぎ、安心して働ける環境を維持する | 要再検査者へのフォロー、面談導線の整備、医療機関連携 |

| 職場の生産性・エンゲージメント向上 | 従業員の健康維持により、欠勤や集中力低下を防ぎ、モチベーションを高める | 健康施策(運動・栄養・睡眠・メンタルケア)を導入し、部署単位で浸透させる |

健診管理に関わる担当者と役割

健診管理は複数の部署が関わるため、誰が何を担当するかを明確にすることで、漏れや遅れを防ぐことができます。

| 主な業務内容 | 人事・労務担当 | 産業医 | 保健師 | 健診機関 | 各部門の上司 |

|---|---|---|---|---|---|

| 対象者の把握・案内 | 主担当 | 確認・助言 | 助言 | 実施支援 | 周知・フォロー |

| 受診状況の管理 | 主担当 | 報告受領 | サポート | 記録・報告 | 受診促進 |

| 事後措置・面談 | 調整・記録 | 指導・最終判断 | 面談サポート | 該当者の結果提供 | 勤務配慮 |

| データ分析・施策提案 | 集計・報告 | 医療的助言 | 健康支援施策の提案 | データ提供 | 職場改善の実行 |

健診管理がもたらすメリット

- 従業員の健康リスクを早期に把握できる

- 事後措置が迅速に行えるため、労災や長期休職の防止につながる

- データを分析することで健康経営施策の根拠が明確になる

- 組織全体の安心感や信頼感が高まり、離職防止にも貢献

健診管理は、法令を守るための義務ではなく、従業員の健康と企業の未来を守る投資です。

しっかりと体制を整えることで、健康リスクを減らし、生産性を高める持続可能な職場づくりにつながります。

健診管理の基本的な流れ

健診管理は、年に一度の行事ではなく、準備 → 実施 → フォロー → 活用が循環する通年の運用です。ここでは、現場でそのまま使えるレベルまで、段取り・チェックリスト・文例・注意点をまとめました。

① 準備

対象者の抽出、健診機関の調整、案内作成、スケジュール設計、同意・個人情報保護の周知

② 実施(受診の推進)

予約・受診管理、未受診者のリマインド、当日の運営、トラブル対応

③ フォロー(受けたあと)

結果の回収・保管、要再検査者の追跡、医師面談、就業配慮の実施と記録

④ 活用(次につなぐ)

データ分析、課題の見える化、職場施策の立案・実行、翌年度計画への反映

年間スケジュールの目安(例)

| 時期 | 主な作業 | 関係者 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 1〜2月 | 方針決定、予算確定、健診機関の見直し | 人事・労務、産業医、経理 | 昨年度の課題を反映、契約条件と検査項目の再確認 |

| 3〜4月 | 対象者名簿の更新、案内文・予約導線の整備 | 人事・労務、各部門の上司 | 雇用区分・勤務地・夜勤有無のフラグ付け |

| 5〜7月 | 受診ピーク運用、未受診リストの週次追跡 | 人事・労務、各部門、健診機関 | リマインドの定型化、当日キャンセルの再予約動線 |

| 8〜10月 | 結果回収・保管、要再検査のフォロー、面談実施 | 人事・労務、産業医・保健師、上司 | 事後措置の記録徹底(期日・内容・判断根拠) |

| 11〜12月 | 集計・分析、衛生委員会・経営層への報告、翌年計画 | 人事・労務、産業医、経営企画 | 群集計の可視化、重点施策(運動・食・睡眠・禁煙)の決定 |

① 準備:対象者の把握と受診環境づくり

チェックリスト

- 人事データを最新化(入退社・雇用区分・勤務地・勤務形態)

- 対象者フラグ:定期健診/雇入れ時健診/特殊健診の該当有無

- 健診機関の選定:アクセス、予約枠、価格、オプション項目

- 案内文と予約方法(Web/電話)の整備、同意取得の文言確認

- 個人情報の取り扱い方針を周知(閲覧範囲・保存年限・問い合わせ窓口)

案内文テンプレート(社内向け)

各位

本年度の定期健康診断を下記のとおり実施します。受診は法令で定められており、皆さまの健康保持のためにも必ず受診してください。

予約方法:社員ポータル → 健康診断予約(締切:6月30日)

持ち物:健康保険証、受診票、採尿容器(同封)

なお、健診結果は法令・社内規程に基づき適切に保管し、必要最小限の範囲で取り扱います。

不明点は人事・労務(health@xxxx.co.jp)までご連絡ください。

② 実施:受診率を高め、漏れを出さない運用

リマインドのすすめ方(例)

- 予約締切2週間前:全体周知

- 1週間前:未予約者に個別メール

- 3日前:部門別リストを上司へ共有

- 当日:当日欠席者の再予約導線を即案内

個別連絡の文例

件名:健康診断の予約のお願い(〇月〇日締切)

〇〇さん、まだ予約が確認できていません。

社員ポータル>健康診断予約よりお手続きをお願いします。ご不明点は人事まで。

| 場面 | 想定される課題 | 即時の対処 | 再発防止 |

|---|---|---|---|

| 当日キャンセル | 枠が無駄・受診率低下 | キャンセル即時再予約リンクの自動送付 | 前日確認メール、遅刻時の代替枠案内 |

| 夜勤・交替勤務 | 勤務と受診の重複 | 夜勤明け枠・土曜枠の確保 | 勤務パターン別に専用枠を恒常化 |

| 地方拠点・在宅社員 | 移動負担・予約困難 | 居住地近隣の提携機関リスト提示 | 全国ネットワーク型機関と包括契約 |

③ フォロー:結果の保管と事後措置を確実に

結果管理の基本

- 結果票の回収状況を一覧化(未回収・回収済・入力済・保管済)

- 保存年限・保管場所・アクセス権限を明確化(閲覧ログ運用)

- 要再検査・要医療の該当者リストを作成し、期日を設定して追跡

事後措置フロー(例)

- 要再検査者へ通知(期日・受診方法・問い合わせ先を明記)

- 受診結果の提出 → 保健師確認

- 必要に応じて産業医面談を設定

- 就業配慮(勤務時間短縮・配置転換 等)を上司と調整

- 対応内容・期日・判断根拠を記録し、追跡完了まで管理

個人情報の取り扱いの注意

- 必要最小限の範囲で共有(上司には就業配慮に必要な範囲まで)

- メール添付は避け、社内共有システムで制限付き共有

- 閲覧履歴・持ち出し禁止のルール明文化

④ 活用:データを次の施策へつなげる

分析の観点(例)

- 年代・性別・部署・勤務形態ごとの傾向(血圧、BMI、血糖、脂質など)

- 夜勤有無・残業時間との関係

- ストレスチェック結果との組み合わせによる重点領域の抽出

| 気づき | 具体策 | 効果測定 |

|---|---|---|

| 30代男性の腹囲・脂質異常が高め | 社食の改善、週1ウォーキング部、保健指導の強化 | 翌年の該当割合、参加率、欠勤率の推移 |

| 夜勤者に高血圧が多い | 夜勤者向け睡眠セミナー、仮眠環境の整備 | 血圧群集計の改善度、セミナー満足度 |

| 在宅比率の高い部署で運動不足傾向 | オンライン運動プログラム、1on1の健康話題促進 | 歩数・活動量指標、ストレススコアの変化 |

運用を安定させるための指標(KPI)

- 受診率(全社・部署・雇用区分別)

- 要再検査の完了率・面談実施率・事後措置までの所要日数

- 結果回収の完了率・保存台帳の整備率(監査での指摘ゼロ)

- 健康課題の改善度(主要指標の群集計の推移)

健診管理は受けてもらうだけでは完結しません。事前準備の丁寧さ、受診率を上げる運用力、事後措置の確実さ、そしてデータ活用の知恵が揃って、はじめて企業の力になります。

健診管理で押さえるべき法令・実務のポイント

健康診断は、企業の自主的な健康対策ではなく、法律で義務づけられた制度です。正しく理解し実施しなければ、行政指導や罰則の対象となる可能性もあります。ここでは、実務担当者が最低限押さえておきたい法令・運用の基本を丁寧に整理します。

労働安全衛生法第66条(健康診断)により、事業者は労働者に対して健康診断を実施し、その結果に基づいて必要な措置を講じる義務があります。

また、結果の保存や医師の意見聴取、就業上の配慮も同条及び関連通達に定められています。

労働安全衛生法に基づく健康診断の種類

法律で義務づけられている健康診断は、以下のように目的と対象が異なります。

| 区分 | 対象者 | 実施頻度・時期 | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 定期健康診断 | 常時使用する全労働者 | 年1回以上 | 健康状態の継続的な把握と疾病の早期発見 |

| 雇入れ時健診 | 新規採用・転勤等により新たに就業する者 | 雇入れの際(就業開始前の実施が望ましい) | 業務適性の確認と既往疾患の把握 |

| 特殊健康診断 | 特定の有害業務に従事する労働者 | 法令で定められた頻度(例:有機溶剤・鉛等は原則6か月ごと、基準を満たす場合は年1回に緩和可) | 有害物質や作業環境による健康障害の防止 |

| 臨時健診・海外赴任前健診 | 体調不良、長時間労働、海外勤務等の該当者 | 必要に応じて | リスクに応じた追加確認 |

健診結果の保存義務と個人情報の取り扱い

- 保存期間: 健診結果は5年間保存することが義務付けられています。

- ※特殊健診は対象により7年(じん肺)、30年(放射線・一部特定化学物質)、40年(石綿)などの長期保存が必要です。

- 保存方法: 紙・電子いずれの場合も、アクセス制限・改ざん防止措置を講じる必要があります。

- 個人情報の区分: 健診結果は「要配慮個人情報」にあたるため、同意なしでの目的外利用は禁止です。

- 共有範囲: 上司や他部署への共有は、就業配慮などの正当な理由がある場合に限定します。

- 同意の原則: 健診結果は要配慮個人情報のため、第三者提供は原則として本人同意が必要(オプトアウト不可)です。

実務上の注意点と落とし穴

| 注意点 | 理由・背景 | 対策 |

|---|---|---|

| 健診実施を委託しただけで安心しない | 事後措置(再検査勧奨・就業配慮)が企業の義務 | 結果確認・面談・就業調整の記録を必ず残す |

| 紙のまま放置・保存場所が不明 | 個人情報漏えい・監査での指摘リスク | 保管責任者の明確化と台帳管理の徹底 |

| 要再検査者へのフォロー漏れ | 労災・健康悪化につながる恐れ | 追跡リストを作成し、完了までフォロー |

産業医との連携の重要性

健診結果をもとにした就業配慮やフォローアップは、産業医の意見が不可欠です。

- 就業上の措置(短時間勤務・配置転換・医療機関受診指導など)を適切に判断

- 健康情報を踏まえた職場環境改善の助言

- 衛生委員会での結果報告・健康課題の提言

健診管理の効率化に役立つシステム・ツールの活用

従業員が多い企業ほど、健診管理は煩雑になりやすく、Excelや紙管理では限界があります。

そのため、近年は健診管理システムの導入が進んでいます。

導入の主なメリット

- 受診状況や結果のデータを一元管理できる

- 未受診者へのリマインドが自動化できる

- 過去データとの比較や傾向分析が容易

- 紙・Excelからの脱却で業務効率を大幅改善

導入時のチェックポイント

- セキュリティ・プライバシー保護体制の確認

- 法令(個人情報保護法・安衛法)への準拠

- 産業医・保健師が使いやすい画面・出力形式

- クラウド型など中小企業でも導入しやすい形を選定

他制度との連携でさらに効果的に

健診データをEAP(外部相談窓口)やストレスチェックと連携させることで、心身両面の健康把握が可能になります。

例えば「高血圧+ストレス高傾向」の社員を早期に把握し、個別面談や保健指導につなげるといった応用も期待できます。

健診管理を通じた職場の健康づくりと企業価値向上

健康診断を法令対応だけで終わらせず、健康経営の推進ツールとして活用することが、今の企業に求められています。

健診データの活用方法

- 部署・年代別の傾向分析(生活習慣病リスクの把握)

- 健康課題に合わせた施策(運動・食生活・メンタルケアなど)

- ストレスチェックや休職データとの統合分析

- 職場改善・健康施策の効果測定によるPDCAの実現

健康経営優良法人認定を目指す企業では、健診管理のデータ活用が認定審査の重要項目です。

- 健診受診率・再検査完了率の向上

- データ分析に基づく健康施策の実施

- 職場環境や働き方の改善(睡眠・運動・ストレス対策)

これらを継続的に行うことで、従業員の健康意識が高まり、企業価値・採用力の向上にもつながります。

健診管理は、法令遵守+実務精度+データ活用の三本柱で成り立ちます。

正しい知識と仕組みを整えることで、守りの健康管理から攻めの健康経営へと発展させることが可能です。

おわりに

健診管理は、単なる事務作業ではなく企業の健康経営を支える基盤です。

- 労働安全衛生法の義務を確実に果たす

- 従業員の健康リスクを早期に発見・対策する

- 健診データを活用し、企業全体の生産性を向上させる

効率的な管理体制を整えることで、法令遵守だけでなく、働きやすい職場づくりや企業価値の向上にもつながります。